Нет, это, в сущности, невозможно. Кажется, только вчера мы поздравляли Вадима Семеновича нашего Жука с 70-летием пером Марины Дмитревской, взрыхлившей пять лет назад сюжет о прочных связях «ПТЖ» с юбиляром и его месте в нашем журнале, — а уже снова день рождения.

Прошедшую пятилетку Жук жил как серьезный поэт — со сборниками, вечерами и, что особенно поразительно, ежедневными стихами в Фейсбуке. Часто стихи эти были прекрасны. И логично было бы литературно проанализировать поэзию Жука, но мы — издание театральное… И потому попросили сказать юбилейное слово Иосифа Райхельгауза, с театром которого Вадим Семенович тесно связан.

Мы же, в свою очередь, машем Вадиму Семеновичу с Моховой улицы, где прошла его юность и располагались университеты, грустим о быстротекущем времени и надеемся на продолжение банкета нашей жизни, если он очередной раз спустится в наш подвал… М. Дмитревская передает юбиляру, что его стихи о Москве — она по-прежнему читает московским таксистам…

РУССКИЙ ПОЭТ ХОДИТ В ВАЛЕНКАХ

Я о Жуке услышал в те сверхъюные годы, когда не только в жуках не понимал, но и вообще ничего не понимал. Приехал из Одессы, поступил в ЛГИТМиК и — оказался на другой планете. Мне 17-18 лет, только-только избавляюсь от одесского выговора, а вокруг что-то невероятное происходит, нечто интеллектуально-элитарное, маргинально-богемное, оппозиционно-диссидентское, и в этом невероятном лидирует загадочный то ли человек, то ли инопланетянин с именем (или кличкой?!) Жук.

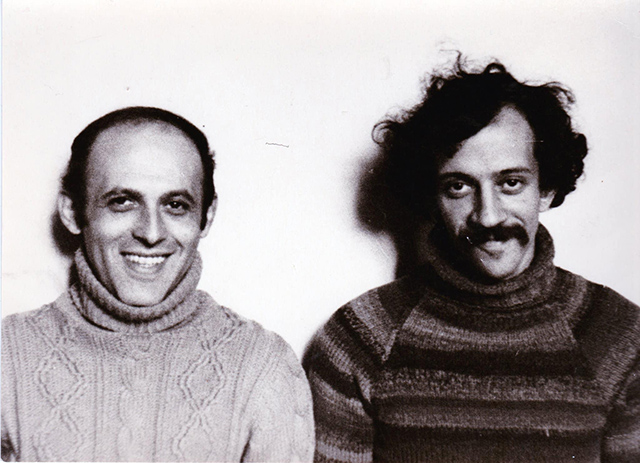

Однокурсники-театроведы А. Урес и В. Жук.

Гораздо позже осознал, что мы ровесники. Но тогда — он был героем легенд и казался опытным и взрослым. Мы жили в мире, в котором любые формы социального протеста рождали ощущение острого драматургического конфликта. Найти, скажем, первый сборник Андрея Вознесенского «Парабола», изданный в 1960 году и сразу же ставший библиографической редкостью, было не просто литературным, но гражданским событием. Потому что сборник этот был опальным, и за него чуть не пострадал выпустивший его редактор, и мы про это читали не в интернете, которого в помине не было, а узнавали откуда-то из кухонного космоса, и реагировали на все остро, нервно, событийно. (Кстати, тираж «Параболы» был 8000 экземпляров — интересно, сейчас какие-то стихи печатаются подобным тиражом?) И вот в этой атмосфере политико-эстетической коллизии, в которой жила вся творческая интеллигенция эпохи застоя в целом и ЛГИТМиК в частности, был безусловный лидер Вадим Жук.

Притом что культурная жизнь Ленинграда кипела, главным в ней были организованные Жуком «мероприятия» — в аудиториях института, в общежитии, на квартирах. Появлялась записочка, приколотая к доске объявлений, где невнятно что-то интригующее анонсировалось и была приписка: «время и место уточнить у Жука».

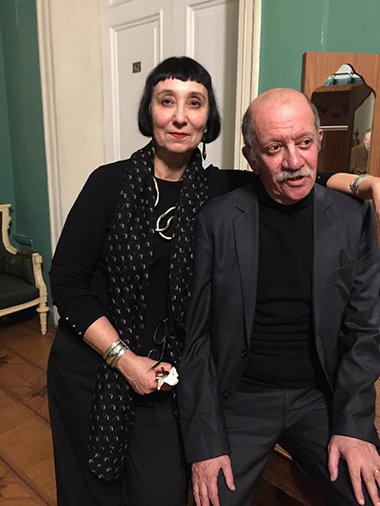

В. Жук и О. Саваренская.

А затем наступила пауза. ЛГИТМиК меня не выдержал, я его (по свойственной молодости горячности) проклял и покинул, пожелав всем его обитателям погибели. Уехал в Москву, поступил в ГИТИС, о Жуке не думал. Но всего лишь до времени. Потому что когда с «Современником» приехал в Ленинград на гастроли вместе с Галиной Волчек, Олегом Табаковым, Валентином Гафтом и другими звездами, стало понятно, что капустники Жука в Доме работников искусств на Невском жужжат в ноосфере культурного Ленинграда ничуть не тише, чем знаменитые спектакли Товстоногова или работы Алисы Фрейндлих в Театре Ленсовета.

Пробиться на жуковский капустник было почти нереально. Выражение «висеть на люстрах» здесь воплощалось буквально. Участвовали Сергей Юрский и Наталья Тенякова, Владимир Рецептер и Евгений Лебедев. Мы пробирались, буквально переползая через людей, мы — это Волчек, Табаков, Гафт… О местах и речи не было — лишь бы просочиться. Выходила Оля Волкова с огромным медным тазом в руках и говорила в него гулким нечеловеческим голосом: «Внимание! Передаем сообщение ТАЗЗ…» И все падали от смеха — потому что это была тонкая пародия на пафосные правительственные сообщения официального, вернее единственного, советского информационного агентства ТАСС, и в этом, конечно же, читалась ирония по отношению к тому, что не подлежало иронии, а от этого, в свою очередь, возникало то самое возбуждающее, щекочущее чувство конфликтной ситуации, о которой уже говорилось выше.

В. Жук и М. Курчевская.

За всем этим стоял Вадим Жук — театровед, поэт, драматург, что выяснилось позже. Вадим, кстати говоря, в свою очередь, меня не знал. Хотя сейчас утверждает обратное. Прошли годы. И лет 20 назад в «Школу современной пьесы» пришли композитор Александр Журбин и драматург Вадим Жук вместе со своей «Чайкой. Настоящей опереткой». Они ассоциировались у меня с Ленинградом и, откровенно говоря, не входили в шорт-лист любимых авторов. Была даже по отношению к ним некоторая настороженность. И только после того, как Вадим пустился рассказывать о моих бывших однокурсниках — об их тотальных неудачах и неуспехах, — я как-то расслабился и «Чайку. Оперетку» поставил.

Но настоящая встреча с драматургом Жуком произошла позже. Когда мне пришло в голову сделать музыкальную версию «Горя от ума». В поисках кандидата на роль драматурга, который перепишет для «Школы современной пьесы» Грибоедова, мы натолкнулись на Жука, написавшего для очередного капустника в Доме Актера песню «Горе, русское горе…» на мотив известного шлягера Яна Френкеля. Вадим начал работу. И показал такой невероятный талант и столь мощный профессионализм, которые мало кто из современных драматургов может предъявить. Жук буквально перевоплощается в автора, которого «переписывает». Герои классических произведений в его версии произносят новые тексты, используя лексику своих создателей. Это даже не стилизация — полное слияние. Кажется, что Жук проводит долгие часы в диалогах с Грибоедовым, Чеховым, Гоголем. И эту мистическую связь с классиками ощущают не только артисты, но и зрители. После «Горя от ума» мы сделали «Шинель/Пальто» по Гоголю. И здесь — поссорились. Потому что мне надо было наделить персонажей «Шинели» современной лексикой, сегодняшними реалиями, что отражено в названии. Вадим ужасно сопротивлялся: «Нет никакого пальто у Гоголя! У него шинель — и точка». Конечно, я победил, потому что в театре режиссер — главный, хоть умри. И Вадим меня простил. Но не принял до конца спектакль, который, честно надо признать, был инициирован именно им.

В Одессе на открытии памятника Рабиновичу.

Каждый день, открывая FB, читаю новое стихотворение Вадима. Была такая книжка у Юрия Олеши — «Ни дня без строчки». Из нее видно, как писатель буквально извлекает из себя короткую заметку или замечание, чтобы не выбиться из творческого ритма. У Вадима — принципиально иное. Каждое его стихотворение — поэтическое высказывание, сильное, мощное, выстраданное. Всегда актуальное — не «на злобу дня», а в тему той боли или идеи, которые именно сегодня владеют умами и душами. Не откажу себе в одной из самых свежих цитат:

Куда это я смылся,

Куда это я делся,

И толком не умылся,

И толком не оделся.

Забыл шестидесятник,

Торчащий рукавами

Какой-то странный ватник —

С помятыми правами

На книжку и на отдых,

На дождик и работу,

И на короткий продых

Меж кашей и компотом.

На то, что с мамой можно

Увидеться звонками,

На поезд осторожный

Между двумя сроками.

Искать меня не надо,

Найти меня не выйдет,

Я житель Ленинграда,

Я выскользнул и вытек.

Я около Байкала,

Я в волнах Амазонки,

Я в лодке обветшалой,

Я в рваной плоскодонке.

Я в омулёвой бочке,

Я мимо и побоку,

Я незаметной точкой,

Я строчкой одинокой.

Мне кажется, это стихотворение обо всем нашем с Вадимом поколении. Да и не только.

На вечере в Доме актера.

Свой юбилей Вадим отметит в «Школе современной пьесы» — как и предыдущий, кстати. Будет делать все, что ему заблагорассудится, — ведь он сегодня полноправный художественный «дольщик» нашего театра. Зашел тут на днях обсудить программу юбилейного вечера. И меню банкета, что еще важнее. Гляжу — в валенках. Вспомнилось, как Льва Толстого, заявившегося в валенках в некое культурное учреждение, выгоняли швейцары — у нас эта сцена обыгрывается в спектакле «На Трубе». И подумалось: «Все-таки русский поэт и мыслитель непременно должен зимой ходить в валенках. В этом какая-то истина кроется».

С юбилеем, дорогой Жук!!!

Вадик, дорогой! Ты драгоценный раритет нашего времени, которое, думаю, было непустяшным! дай Бог тебе здоровья , в том числе твоему удивительному поэтическому дару ! Очень любящий тебя Веня Фильштинский