В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

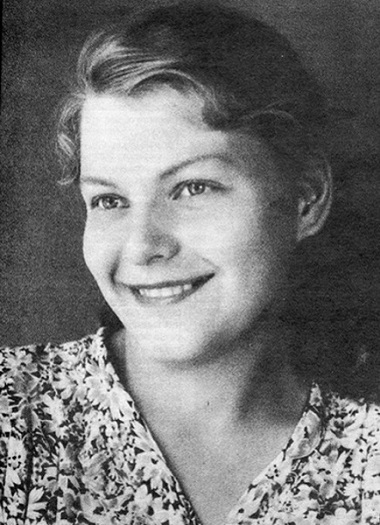

НЕСОКРУШИМАЯ

Любой пишущий о театре человек рано или поздно задумывается: а для чего он это делает? В чем смысл профессии театроведа, театрального критика? И стоит ли ей так расточительно отдавать слишком дорогое — собственную жизнь? Привычные и вроде бы правильные ответы о назначении и задачах науки о театре не успокаивают. Нужно найти для себя и других собственные слова.

Наталья Борисовна Кузякина свои слова нашла. «Задача критики, — писала она, — время от времени сдвигать пласты устойчивых представлений, чтобы на изломе их по-новому открылась диалектика явлений и воссоздавалась сложная взаимосвязь в вечно живом потоке искусства»1. В этом она увидела смысл дела, которому посвятила всю свою жизнь. И она действительно «сдвигала пласты устойчивых представлений» в той области отечественного театроведения, которая раньше называлась «историей театра народов СССР», ныне мы бы сказали — «культур соседних государств».

Наталья Борисовна умерла летом 1994 года, так и не дождавшись выхода в Англии своей книги о лагерном театре на Соловках, так и не издав монографии об украинском драматурге Миколе Кулише, материалы для которой стала собирать еще в 1950-х годах, а потом — без надежды на публикацию — находила время и силы писать «в стол», для себя. Нереализованной осталась и задумка погрузиться в нравственный, психологический мир интеллигенции 1920–1930-х годов, попытаться заглянуть в душу затравленного человека эпохи террора. И все же, несмотря на то, что значительная часть ее рукописей так и осталась лежать в столе, Н. Б. Кузякина — человек, который смог реализовать себя. Она издала много книг, под ее научным руководством было защищено много диссертаций.

А. Чепуров, Л. Болохова, М. Венская, Н. Б. Кузякина, Чан Чи Чак, Г. Зинатуллина, Л. Шеффер, М. Кортунова. 1974 г.

«Замкнутая, резкая, гордая, даже высокомерная, не признававшая никакого быта, не входившая ни в какие наши сложности, беспощадная в оценках, безжалостная к тем, кто способен лишь повторять чужие зады…»2. Такой она осталась в памяти студентов филфака Одесского университета 1960-х годов. Студенты называли ее «сибирской язвой». Удивительно, но мы знали Наталью Борисовну совсем другой. Время сильно изменило ее. Она была крайне внимательна к студенческому быту, умела входить в наши сложности, умела вовремя пошутить, сгладить острые углы. Делала она все это неназойливо и всегда вовремя. Однако гиблым делом было сопротивление напору ее энергии, когда Кузякина проявляла настойчивость. Она была несокрушима, любые робкие попытки возражений казались просто лепетом. По таким редким проявлениям и веришь в реальность той, неведомой нам Кузякиной из 1960-х годов.

В те годы на Украине она ощущала себя в центре духовной жизни. Время «оттепели» было благоприятно для переосмысления национальной истории и выходящих из забвения важнейших фигур. Время подточило фундамент укатанной в жесткие, омертвевшие догмы истории украинского театра и драмы, дистанция между настоящим и прошлым предельно сокращалась, история оживала, резко вторгалась в сегодняшний день и переходила в публицистику. Н. Б. Кузякина не хотела быть осторожной и осмотрительной — во всем шла до конца. Ее принципиальность в оценках граничила с категоричностью. Казалось, она была создана для того, чтобы преодолевать сопротивление, что-то отстаивать, расходиться во взглядах, стихийно ждала и жаждала бунта. Это не позволяло ей сживаться с окружением. После Одессы работала в Киеве заместителем главного редактора издательства «Искусство» по отделу театра и кино (1961), старшим научным сотрудником отдела театра Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР (1962–1967), потом — почти год — на вынужденной «творческой работе», с 1968 по 1973-й — профессором Киевского института театрального искусства.

История украинского театра и драматургии всегда оставалась в центре ее интересов. Она выпустила книги «Очерки истории украинской национальной драматургии» (1958), «Драматург Микола Кулиш» (1962), «Пьесы Миколы Кулиша. Литературная и сценическая история» (1970), в этом же году защитила докторскую диссертацию.

1970-е годы, когда она стала преподавать в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, были временем паузы и затишья — не по ее характеру. Она лишилась своей среды и потеряла своих всегдашних оппонентов. Читала она в институте немного: курс лекций по истории театров народов СССР, вела семинарские занятия по анализу драмы. На семинарах ей удавалось быстро сбить штампы мышления и заставить самостоятельно думать. Семинары по анализу драмы были своего рода фильтром, через который проходили все, но это был предмет, вводящий в профессию, только первая, начальная ступень лестницы, по которой нужно было идти. «Театр народов СССР» — ознакомительный спецкурс «под занавес» учебы в институте. Обстоятельствами жизни и времени Кузякина была оттеснена на периферию. С этим нужно было смириться. Постепенно основным для нее стали не лекции, а углубленная исследовательская работа. Скорее, не столько чисто театроведческие, сколько глубоко личные «темы жизни», которые она обдумывала много лет. Учебным пособием «Становление украинской советской режиссуры» (1984) и вступительной статьей к сборнику «Статьи и воспоминания о Курбасе. Литературное наследие» (1987) она подытоживала предпринятое в 1960-х переосмысление наиболее яркого периода истории украинской сцены; книга «Леся Украинка и Александр Блок» (1980) была во многом автобиографична, возникла на стыке ее украинского и ленинградского периодов жизни; потом последовала публикация двух лекций: «Режиссеры эстонского театра 50–70-х годов (В. Пансо)» (1986) и «Режиссура театра „Ванемуйне“ 50–70-х годов» (1988). Последней по времени стала книга «Apxiвнi сторiнки…» (1992) — публикация и комментарии выявленных Н. Б. Кузякиной редких документов о Булгакове, встрече Сталина с украинскими писателями, агентурные донесения и показания подследственного писателя М. Кулиша.

Объединив в названии книги «Леся Украинка и Александр Блок» имена двух великих, столь различных по психическому складу, мировоззрению и творчеству поэтов, она пыталась обрести ракурс «двойного зрения», когда творчество одного писателя можно рассмотреть отраженным через жизненный и творческий мир другого. В сущности, это «двойное зрение» — взгляд извне и изнутри — Кузякина старалась сохранить в восприятии как художников разных ориентаций, так и разных национальных культур. Но всегда ее голос звучал в защиту непонятой, нерасслышанной правды «малых народов».

Историю любого из национальных театров СССР она рассказывала, пытаясь исходить из мироощущения и позиций того народа, о котором шла речь. Потому многие предлагаемые ею оценки и положения не совпадали с официально принятыми в советской историографии и казались спорными. Оспаривалась, скажем, прогрессивная роль Петра I, Суворова, декабриста Муравьева в истории отдельных народов, а Мазепа, даже у А. Пушкина — коварный предатель, в ее подаче представал высоким героем национального украинского пантеона. Все это казалось неразумным и иногда вызывало молчаливое отторжение. В глухое, стоячее время, когда все говорили о повальном интернационализме, сближении, взаимообогащении, слиянии наций, уничтожении территориальных и языковых границ, она, рассматривая историю культур через болезненный «национальный вопрос», выглядела просто белой вороной. Демагогическая подмена понятий «национальное» и «националистическое», свойственная советскому мышлению, настолько въелась в сознание, что даже сегодня, когда единое геополитическое пространство распалось и мы, студенты кузякинского курса, оказались гражданами разных национальных государств, и то не всегда понимаем друг друга. Она могла позволить себе остаться непонятой. Ведь даже на том островке свободомыслия, каким представляется сейчас ЛГИТМиК 1970-х годов, существовала своя степень несвободы. Она оставалась выше этого беззлобного нигилизма, поскольку понимала, что для изменения массового сознания потребуются слишком глобальные общественные преобразования, слишком серьезная ломка, на которую в обозримом будущем не рассчитывала.

Фраза, произнесенная без эпатажа, несколько нараспев: «Да, Ленин, но это же великий демагог…» — нас шокировала, осталась вне какой-либо оценки. Возможность такого переосмысления истории, политических деятелей нам, для которых эпоха культа личности оставалась одной из самых страшных страниц, была не под силу. Да, предел понимания был, и зерна, брошенные в, казалось бы, распаханную, подготовленную почву, не сразу проросли. Так стоило ли растрачивать себя? Для нее альтернативы не существовало: всегда стоит.

Рассказывая о судьбах национальных театральных культур в XX веке, Кузякина опиралась на неведомую нам, ненаписанную гражданскую историю. Она, кажется, не доверяла никому и ничему, даже статистическим данным, перепроверяла мелочи. У нее, как ей представлялось, были свои ходы к реальной, неофициальной истории, свои способы установления истины. Так, изучая перепись населения и лживые статистики военного и послевоенного времени, она задолго до того, как были обнародованы реальные цифры, сумела установить, что в Великой Отечественной войне погибло около 20 миллионов.

В лекциях по истории театров народов СССР Наталья Борисовна много рассказывала вовсе не о театре, а о быте, географии, этнических переселениях народов, их исторических традициях. Так исподволь подготавливалась мысль, что самобытность и жизнестойкость национальных культур сохраняется в условиях неоформившейся или утраченной государственности. И история собственно театра в ее изложении представала как выражение этнопсихологии народа, поскольку войти в нее она пыталась через свои представления о национальном темпераменте, житейском и культурном опыте народа, соотношении языка и мышления. Вместо стройной, законченной системы изложения истории национального театра, которую можно было извлечь из «фундаментальных» исследований, она предлагала систему лирических сомнений и наблюдений, основанных на документальной точности неизвестных фактов. Этот метод «свободных пересечений», авторских раздумий о судьбах культур, по ее собственному признанию, лежал и в основе ее книг.

Когда материал не увлекал ее, казался скучным, то она и читала скучно. Но спокойный, уравновешенный, медлительный тон исчезал, когда задевалось что-то живое. Кузякина не пряталась за некие объективные законы движения истории, закономерности и необходимости и не скрывала своего личного отношения к событиям и людям, их создающим.

У нее было острое чутье к явлениям мистифицированной или, как она говорила, «сочиненной» культуры: крупные события или имена высасывались из пальца и искусственно раздувались, когда для этого не сложилось достаточно серьезных оснований. «Книжная история», с ее точки зрения, насыщена некими фантомами, искусственными образованиями интеллекта. В то время, когда реальные, действительно значительные явления или фигуры оставались в тени, не замечались или сознательно замалчивались, создавался исторический камуфляж, манипулировавший реальными фактами, имеющий точки соприкосновения с действительностью, но по отношению к «правде жизни» выглядевший раскрашенной гротескной гримасой. Это открывало пути для откровенной демагогии и цинизма по отношению к культуре, тормозило движение живой мысли, путающейся в лабиринтах подмен и загримированной под правдоподобие лжи. Резкое неприятие вызывали у нее люди, которые пытались строить искусствоведческую карьеру на политической мифологии и мистифицированных культурных событиях и именах.

Ее энергия борьбы с историческим камуфляжем была одновременно направлена внутрь себя. В автобиографических заметках, опубликованных в 1990 году в украинском журнале «Слово i час», Н. Б. Кузякина писала, что испытывает чувство стыда, когда видит перед собой изданную в 1958 году книгу «Нарiciв украiньскоi радянськоi драматургii» — результат досадного юношеского доверия к каждой написанной строчке3. В полемике сама с собой она заново открывала для себя 1920–1930-е годы. Но в условиях, когда реальные ориентиры были искажены и сбиты, нужные книги упрятаны в спецхраны, живые свидетели событий уходили или молчали и, чтобы установить хотя бы относительную ясность реального течения истории, требовалась работа целых институтов и авторских коллективов, — что мог реально сделать человек, который не хотел лгать, но который не мог объять необъятного, все знать и в своих попытках пробиться к истине тоже мог ошибаться? И Кузякина нашла выход: она изучала, скрупулезно исследовала «судьбы». Постепенно «история в лицах» стала интересовать ее больше, чем «движущаяся эстетика».

Она не изменила своим идеалам 1960-х годов. Героями ее исследований были по-прежнему Леся Украинка, Микола Кулиш, Лесь Курбас, в последние годы в этот список все настойчивее входил Михаил Булгаков. Это были сильные личности, выстоявшие и не давшие себя сломать. Их решимости и мужеству она симпатизировала. В отличие от многих современников, не выдержавших духовных испытаний и потерпевших нравственное поражение, им хватило силы противиться обстоятельствам, хватило строптивости характера.

Наталья Борисовна Кузякина была человеком строптивым. Уже после ее смерти родственники рассказали один небольшой эпизод из ее биографии. В 1941 году — в тринадцать лет — она не захотела оставаться в оккупированном Киеве и перешла линию фронта. Спасаясь от одного плена, попала в другой — к своим. Ее взяли как вражеского агента и по законам военного времени без суда и следствия поместили в советскую тюрьму. Мало кому тогда удавалось из нее выйти. Умирали «естественной» смертью — от непосильного труда, голода, болезней. Старые уголовницы пожалели девочку, подсказали ей единственную возможность спасения — симулировать сумасшествие. Она смогла это сделать, и перед тем как попасть в лагерный лазарет, выдержала все необходимые медицинские проверки на боль. В лазарете уже затеплилась малюсенькая надежда — подать о себе весточку на волю.

Она была освобождена по личному указанию Берии. Деятельная сестра из Ташкента нашла почти невероятную возможность через первую жену М. Горького связаться с Международным Красным Крестом, который, выступив в защиту несовершеннолетней девочки, пригрозил приостановить поставку медикаментов.

Вот, оказывается, где истоки ее поразительного умения надеяться без надежды, жить без надежды. Это была природно сильная натура, которая не нуждалась в какой-либо подпитке окружающих.

О «военных страницах» своей биографии Наталья Борисовна молчала, а в трудовой книжке осталась короткая запись: «…во время войны жила с теткой в Ташкенте».

Кузякина всегда внутренне сопоставляла свой житейский и человеческий опыт с коллизиями своих героев. Потому в лейттемах ее книг и статей («родное изгнание», боль человека, пропущенного через государственную машину, и т. д.) улавливаешь автобиографические эмоции: «вчувствование» стало для нее одним из способов постижения чужой судьбы.

Профессиональные интересы ее лежали за границами театра. Анализ художественных форм пьесы или спектакля, переклички художественных тенденций были ей интересны настолько, насколько позволяли понять и раскрыть духовную биографию поколений. В жизненных коллизиях и характерах своих героев она искала то общее, что объясняло, проявляло или вводило в судьбу поколения, к которому они принадлежали. Театральная история для нее не мыслилась без истории человеческих жизней. Человек для нее оказывался мерой всех вещей. Понятия Судьбы и Творчества для нее были равновелики и равнозначны. Потому так последовательно соотносила она духовно-моральные ориентации художника и художественную правду его произведений: там, где сдался человек, — настоящий художник остается честен. Она подходила к истории с сознанием морального человека. Порой ее морализаторство казалось излишним, порой — через какую-то мелочь — проступала острота видения жизни.

В науке Кузякина была сторонником идеи органического созревания культуры и ее трансформации в естественном движении. Ее интересовало, насколько глубоко те или иные художественные явления вырастают из недр культуры, насколько своеобразно заимствования и влияния переработаны культурой, а где — только нахватанность, мода. Слишком затертое, нивелировавшееся теперь понятие «цельный и последовательный человек» к Наталье Борисовне применимо в его первоначально-чистом понимании. Потому и в отношениях со студентами Кузякина последовательно придерживалась идеи органичности созревания каждой индивидуальности, чуралась профессионального натаскивания: человек должен созреть для собственной духовной жизни, а не транслировать умные мысли и мнения окружающих.

В пору нашего студенчества (1978–1983) театроведческий факультет ЛГИТМиКа блистал соцветием ярких педагогов, абсолютно разных по интересам, занятиям и стилю мышления; каждый из них втягивал в «пространство своей личности». Так случилось, что закрытый для многих мир Н. Б. Кузякиной не был до конца распахнут и перед нами, но мы соприкоснулись с ним не по касательной. Осознали мы это гораздо позже.

1996 г.

LOVE STORY

Как известно, любят не за что-то, а просто так, если, конечно, это любовь. Нас, свой курс, Наталья Борисовна Кузякина любила: помогала всем незаметно, тихо, не ждала благодарности, ничего не требовала взамен. В институте она носила маску холодной отстраненности, усталой безучастности. С нами была открытой, участливой, великодушной.

Она честно учила профессии, закладывала основы, заставляла много читать, думать. Но истинное общение с ней начиналось вне института. Когда Наталья Борисовна оставалась один на один с собеседником и он был ей интересен — все, о чем она рассуждала, поражало остротой взгляда: снималась шелуха обыденности и являлся новый смысл.

Главный урок, который она нам преподнесла: не ныть! Что бы ни случилось в жизни — любая беда, несправедливость — это не дает тебе права показывать слабость, клянчить защиту. Заподозрив в человеке хлюпика, она холодела и как будто разочаровывалась. В ком-то уже навсегда. У нее был железный характер, сильная воля и непобедимая радость жизни. Этой-то радостью она нас и «заразила». Эта женщина излучала тепло и свет! Когда, удобно усевшись на диване, она что-то вязала, казалось, что жизнь ею прожита гладкая, благополучная. Когда она доказывала несостоятельность курсовой работы или дипломного сочинения, она преображалась в «железную леди», за плечами которой ощущался опыт многих битв и потрясений. В ее мироощущении первичной была гармония. Собой она являла стать, уверенность, спокойствие. Это явно не совпадало с образом вечно рефлексирующего театроведа. И она закрылась, не найдя понимания, вела замкнутый образ жизни, имела ограниченный круг общения.

Нам, студентам, она исподволь, но настойчиво внушала мысль, что жизнь прекрасна в своей полноте. Да, можно иметь тонкую душевную организацию, нужно и необходимо ее иметь, но нельзя все двадцать четыре часа в сутки вибрировать и страдать. И потому с нами она много шутила, красиво, заразительно смеялась, старательно опекала, интересовалась мелочами быта, следила за здоровьем, подкармливала общежитских, давала в долг деньги, кого-то одевала и обувала. А еще Наталья Борисовна дарила нам книги. Каждый год всем по книжке: прозу, поэзию и т. д. В гости мы к ней ходили всем курсом. Кузякина прекрасно готовила, любила застолья. Помню, как мы с ней вдвоем стояли на кухне в ее коммунальной квартире на Исаакиевской, 5. В конце коридора, в длинной комнате, заваленной книгами, журналами, бумагами, бурлила жизнь. Там ели пироги и смеялись мои однокурсники. Наталья Борисовна предложила мне попробовать неиспользованное тесто. Я отказывалась, ссылаясь на запреты есть немытое и сырое. «Глупости, — сказала Наталья Борисовна, — чушь. Так вкусно, несказанно вкусно!» — приговаривала она, уплетая тесто. Лицо ее озарилось наслаждением. Это было искушение, и я сдалась!

Однажды мы шли по Садовой и она призналась, что очень много работает, так много, что на домашние дела совсем не хватает времени. И добавила: «Уже две недели не ела супа!» Жила я совсем рядом и пригласила ее к себе. То, как ела Кузякина этот суп и салат из огурцов, надо было видеть! Ее переполнял восторг, будто это не огурцы даже, не просто суп, а нечто такое… Остатки сметаны она, извинившись, подбирала корочкой хлеба. После чая, одобрительно оглядев мою комнату, она сказала: «Я бы на вашем месте обложила эту тахту подушками. Представьте: много-много подушек. Красиво и удобно!» И в задумчивости произнесла, что когда-то была хороша собой и нравилась мужчинам и, может быть, не случись ей стать критиком, была бы куртизанкой.

Многие из нас посвящали Наталью Борисовну в личную жизнь. Она любила давать советы, наставлять: с кем дружить, кого любить, не боялась брать на себя ответственность за чужую судьбу. При этом заблуждалась иногда классически, слепо веря лишь в собственную правоту.

Были у Натальи Борисовны и свои «пунктики». Она не любила коммунистов. В своих лекциях по истории театра народов СССР она перечисляла ошибки партии большевиков в национальной политике, подсмеивалась над лидерами коммунистического движения. Сегодня это стало нормой, а тогда, в конце семидесятых, ее слова о вреде Октябрьского переворота, произнесенные в личной беседе, были откровением. Она обожала водевили и «носилась» с идеей, что ни один театр Ленинграда не справится с этим универсальным жанром. Все знали и о ее пристрастном отношении к «пятому пункту». Кажется, что эта тема была нужна ей в жизни, как хорошая приправа для супа.

В нашем отношении к Наталье Борисовне сплетались многие чувства: уважение, привязанность, дружба. Но было еще то, что невозможно определить словами. То, что обволакивает тебя запахом теплых пирогов, драников со сметаной. И этот запах дразнит и манит воспоминаниями юности…

Вот такая история.

1996 г.

1 Кузякина И. Б. Леся Украинка и Александр Блок. Киев, 1980. С. 165.

2 Деревянко Б. Юность наша — филфак // Вечерняя Одесса. 1987. 31 авг.

3 См.: Кузякина Н. Автопортрет // Слово i час. 1990. № 6. С. 767.

Комментарии (0)