«Камера обскура». В. Набоков.

Санкт-Петербургский государственный театр «Драм. площадка».

Постановка и инсценировка Сергея Бызгу, сценография Анвара Гумарова.

«Камера обскура» Сергея Бызгу напоминает кабаре, цирк и бродвейское шоу одновременно. В каком-то смысле это спектакль-головоломка: сюжет выдает такие крутые виражи, что ответить на вопрос «что здесь происходит?» не так-то просто. Возможно, все дело в том, что Магда Петерс снимается в кино. Или попросту во всем виноват швейцар главного героя? Кстати, после этого спектакля вы точно запомните, как его зовут: Шиффермюллер.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Этот третьестепенный персонаж в спектакле «Драм. площадки» не просто выходит на первый план: он буквально правит бал. Шиффермюллер (Александр Дробитько) становится проводником в мир набоковского романа в целом и по маршруту биографии его центрального персонажа, Бруно Кречмара, в частности. Что в целом логично: на самого Кречмара, как на надежного рассказчика, надежды никакой. Тем более, что он уже умер: это вполне засвидетельствовано первой сценой.

В атмосфере, напоминающей то ли мюзикл о вампирах, то ли тоже мюзикл — но о Франкенштейне, некий демонического вида конферансье — набеленное лицо, красная прядь, черный кожаный плащ — вытаскивает тело Кречмара (Станислав Шапкин) откуда-то из глубины сцены и укладывает его, с помощью двух не менее инфернальных ассистентов, на стол. Этот таинственный некто с первых секунд существует вполне эксцентрично, игрово бравируя своей мрачностью. Конферансье — это и есть Шиффермюллер: зритель, правда, узнает об этом только в финале (не без некоторого вау-эффекта).

Итак, Шиффермюллер достает пулю из тела Кречмара — и заодно вкратце излагает историю его жизни и смерти: не более чем скандальный адюльтер, по мнению конферансье. Рассказывать же ее стоит просто потому, что «всегда интересно узнать… подробности», сообщает он, дьявольски сверкнув глазами на последнем слове. Так что Бруно Кречмара оживляют ударами тока.

С характеристикой, которую Шиффермюллер дает жизненному пути Кречмара, поспорить трудно. Богатый искусствовед влюбился в шестнадцатилетнюю Магду Петерс (Анастасия Филиппова), бросил добропорядочную, но скучную семью, потом чуть не погиб, пытаясь спрятать Магду от ее любовника, остался калекой, чуть не сошел с ума и Магдой же был убит. Так что да — если рассматривать сюжет изолированно от всех остальных составляющих романа, то он достоин желтоватой криминальной хроники.

Извлеченные на свет божий, эпизоды жизни Бруно Кречмара походят на серию засвеченных полароидных снимков. Они чередуются, как вспышки в помутившемся сознании — как будто бы и сам он, этот живой труп, последним усилием пытается понять, как он дошел до жизни такой. Усилие, впрочем, оказывается безуспешным.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Все эти сцены-этюды вполне кинематографичны, вполне гротескны. Однако налицо большая проблема практически всех актерских работ: играющие как будто бы не осознают степени условности, которую придает ситуации наличие иронического конферансье Шиффермюллера, который переключает сцены, как слайды в проекторе — и то и дело вторгается в эти самые сцены то как официант, то как случайный прохожий, то, наконец, как швейцар.

К примеру, семейная идиллия семейства Кречмаров играется настолько серьезно, настолько трагически, и жена Бруно Аннелиза (Варвара Терехова) так возвышенно-прекрасна по сравнению с простовато одетой Магдой, что все это, наконец, начинает казаться пародией. Однако ни единого намека на иронию членами семейства не дается. Скажем, весь пластический этюд, в котором Аннелиза и Кречмар (очень долго) борются за только что пришедшее письмо, протянутое Шиффермюллером (Кречмар должен быть в ужасе: он-то думает, что письмо от Магды) и который имеет целью, опять-таки, проиллюстрировать нежными объятьями, какой все это был потерянный рай, — сыгран абсолютно всерьез. И ровно так же всерьез Валерия Чеховская стремится сыграть пятилетнюю дочку Кречмаров: в коротком платьице, с игрушкой Чиппи под мышкой. И хотя актриса действительно попадает в детскую психофизику, решение сыграть Ирму озорным и шаловливым ребенком оборачивается комическими преувеличениями. Явно нежелательными, учитывая то, что девочке — и в романе, и в спектакле — предстоит неожиданно умереть вскоре после того, как Кречмар уходит к Магде: как-то тут не до смеха.

Но суть, как водится, не в детях, а в их родителях. Стремление противопоставить «плохой» Магде «хорошую» Аннелизу (с которой в комплекте идет не менее морально безупречный брат Макс — Юрий Дементьев) натыкается на очевидное препятствие: во-первых, такой простой арифметике сопротивляется сам текст; во-вторых, и Магда-то не такая уж демоническая женщина — и это уже по тексту спектакля.

Похоже, в этом издержки довольно оригинальной, вообще-то говоря, инсценировки: всех персонажей ее автору как будто бы хотелось как-то смягчить и психологизировать. Магду в версии этого спектакля поначалу даже пожалеть хочется — она не от хорошей жизни все-таки стала искать себе богатого сожителя. Да и на соблазнительницу героиня Филипповой не похожа: это обычная миловидная девочка — да, и глупая, и малодушная, и меркантильная, но все-таки не зло во плоти.

Кто тут действительно злодей, так это Горн (Владислав Низовцев), друг Кречмара и, одновременно, давний любовник Магды, который когда-то бросил ее, а теперь вот вернулся. Большую часть спектакля Низовцев существует вполне психологически, только на грани гротеска (что и уместно в данном случае), заодно с Магдой разыгрывая комедию супружеской измены под носом у Кречмара, а персонально для самого «друга» разыгрывая каминг-аут, чтобы тот точно не переживал о возможных посягательствах на Магду. Но постепенно Горн меняется: ему надоедает этот фарс, и из-под скорлупы язвительного карикатуриста выползает болезненно жестокий садист. Ядовитое чувство юмора и поразительная способность к мимикрии (хоть под гея, хоть под доброго друга, хоть под обезьяну — ему неважно) оборачиваются чем-то совершенно жутким, когда в финале спектакля Горн издевается над ослепшим после аварии Кречмаром для одного только удовольствия.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А что, собственно, с Кречмаром? Если не принимать всерьез гипотезу о том, что он и задумывался режиссером как живой труп (не в толстовском, правда, смысле), то приходится признать, что образ попросту не решен. Кречмар в спектакле Бызгу — плоть от плоти своей добропорядочной и скучной семьи. Совершенно непонятно, зачем настолько инертному и безэмоциональному человеку вообще понадобилось бросать жену и ребенка — если уж рассуждать в психологических категориях, которые недвусмысленно предлагаются спектаклем.

Понятно, что искренне любить Магду (да и вообще хоть кого-то) Кречмар не в состоянии. Но вот то, что он в принципе ничего к ней не чувствует, это, пожалуй, проблема. По-видимому, режиссера напугала жутковатая смесь похоти, чувства собственной неполноценности и малодушия романного Кречмара — приятного действительно мало. В результате главный герой оказывается не «там» и не «здесь»: и не в психологической логике, которая вроде как предполагается, и не в гротескно-игровой, которую задает Шиффермюллер.

За неимением внятного главного героя или вместо него — но именно Шифферюллер, в конечном счете, представляет собой движущую силу этого спектакля. Понять, кто он такой, впрочем, невозможно. В первую очередь, ясно — швейцар. Кстати, именно его именем Кречмар называется при первой встрече с Магдой. Любопытная деталь: герой как бы отказывается от своего «я», так что его личность словно бы начинает расслаиваться — в этом можно усматривать привет психоанализу и причину всех бед в дальнейшем (но больше никаких аргументов такой версии спектакль не дает).

Еще Шиффермюллер немного режиссер, а сам спектакль — немного театр в театре. Или кино? В частности, одна из финальных сцен — когда обезумевший Кречмар пытается застрелить Магду, а в итоге она выхватывает браунинг и сама его убивает, — неожиданно оказывается сценой фильма: хлопушка, выбегает Шиффермюллер с толпой осветителей и гримеров, «снято». Ход действительно неожиданный — и в хорошем смысле слова, и в плохом. В хорошем — как ритмический момент: ритм действия Бызгу и правда строит четко, так что, несмотря на все издержки, спектакль достаточно легко смотрится. В плохом — потому что совершенно непонятно, какое отношение это «стоп, снято» имеет ко всему, что было до и будет после.

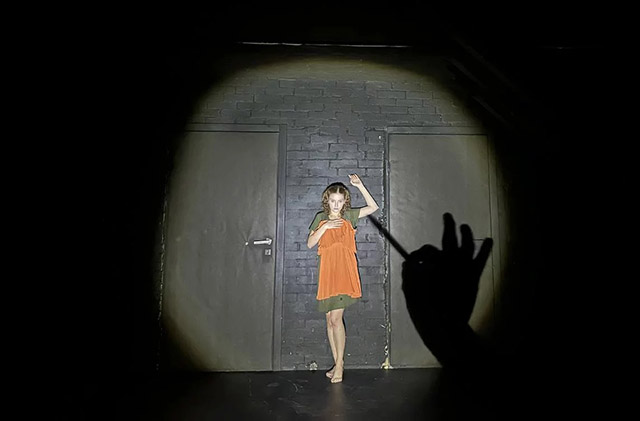

Сказать, что весь спектакль и правда о том, как Магда Петерс снимается в кино, не получится при всем желании. Героиня, как известно, мечтала стать киноактрисой, но таланта у нее не обнаружилось, так что даже связи Кречмара не помогли. Бызгу развивает эту тему и внедряет ее в спектакль, но только на уровне частных приемов. Во-первых, именно в кино Кречмар, собственно, и встречает Магду, видя сначала только ее тень. В другой сцене луч света, словно объектив камеры, как будто бы прижимает Магду к стене, пока Шиффермюллер пересказывает ее биографию (настоящую, а не ту, которую она изложила Кречмару). Вернее, даже не прижимает, а припечатывает: героиня кажется застигнутой врасплох и обезоруженной — в этот момент мы видим ее такой, какая она есть на самом деле. Однако примерно на этом связи с кино и кончаются.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Шиффермюллер оказывается в этом спектакле всем и ничем одновременно. Дробитько мастерски владеет средствами гротеска и умудряется балансировать между функциями постоянного и непосредственного участника действия и его стороннего наблюдателя — но это не решает проблемы спектакля в целом. Логика появления такого странного персонажа в целом понятна. В мрачном романе Набокова, который в финале становится по-настоящему жутким, очевидно присутствие какой-то инобытийной силы — у авторов спектакля попросту возникло желание ее персонифицировать. Конечно, в самом этом ходе — персонификации как приеме — уже кроется упрощение: ведь по-настоящему страшно (на том глубинном, подсознательном уровне, который оказывается потревожен в романе) то, что непостижимо, и то, что не имеет узнаваемой, человекоподобной формы. Но ключевая проблема в другом.

Обаятельное, насмешническое зло в лице Шиффермюллера — как сапожник без сапог: история Бруно Кречмара напрочь лишается метафизического измерения, ничего жуткого или хотя бы необъяснимого в ней нет. Так что весь демонизм Шиффермюллера и его свиты, весь экспансивный и содержательный потенциал этой фигуры с тысячей масок повисает в пространстве, ничего не добавляя и не убавляя по отношению к смыслу. Захватывающий и талантливый — но все-таки аттракцион.

Комментарии (0)