О II Фестивале современного искусства «Территория. Иркутск»

Июнь в Иркутске был розово-сиреневым: буйно цветущая по всему городу сирень соперничала цветом с розово-лиловыми флагами и баннерами фестиваля современного искусства «Территория». Московская дирекция делает его совместно с золотодобывающей компанией «Полюс» и проводит поочередно в пяти регионах работы компании − Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Якутске или Магадане − уже в десятый раз. Эксперты-театроведы отбирают спектакли театров из этих регионов, присланные на конкурс «Полюс. Золотой сезон», стараясь, чтобы в финальную афишу попали работы разных жанров и форматов.

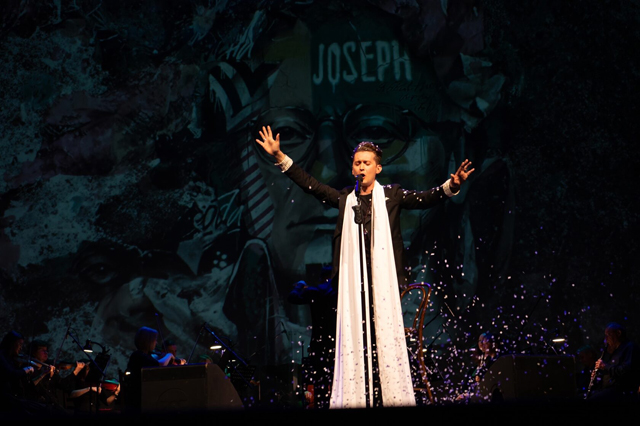

Фрагмент концерта «Сказки Акстер. Петя и волк».

Фото — архив фестиваля.

Фестиваль состоит из театральной программы, где финалисты конкурса не соревнуются ни в каких номинациях, а показывают свои работы публике; профессиональной программы, где будущие и уже работающие актеры, режиссеры, менеджеры и другие деятели театра слушают лекции и участвуют в мастер-классах; и выставки современного искусства, подготавливаемой Московским музеем современного искусства. В этот раз ММОМА представил выставку «Сценические действия», соединив работы из своей коллекции с предметами из фондов Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева.

Уникальным событием для иркутян стало открытие фестиваля: совместное выступление городских и столичных исполнителей — музыкальный концерт «Сказки Акстер. Петя и волк». В первой части композитор Петр Дранга дирижировал собственным сочинением в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, а во второй — симфонической сказкой Сергея Прокофьева; текст читала Александра Урсуляк.

С фестивалем традиционно сотрудничают Дмитрий Сердюк, представивший моноспектакль «Конец прекрасной эпохи» по стихам юбиляра нынешнего года Иосифа Бродского, и Театр на Таганке, с большим зрительским успехом показавший свои премьеры — «Фигаро» Дениса Бокурадзе и «Пиковую даму» Дениса Азарова. Но подробнее хочется рассказать о шести спектаклях региональной программы — из Иркутска, Магадана, Лесосибирска, Шарыпово и Ангарска.

Сцена из спектакля «Конец прекрасной эпохи».

Фото — архив фестиваля.

«Сторож» — это постановка начинающего режиссера Ильи Зайцева, гитисовского выпускника-бутусовца, которому доверил свои подмостки лесосибирский театр «Поиск», хорошо известный в столицах благодаря фестивалям и номинациям на «Золотую Маску». Абсурдистская пьеса Гарольда Пинтера на троих актеров оформлена в черных и истошно-желтых тонах, минималистично и условно, приметы человеческого жилья здесь — панцирные кровати, газовая плита, несколько стульев и подвешенное к потолку ведро (художник Нанна Шех). Но из длинного прямоугольного провала в черную пустоту сквозит, за ним сеется снег и воет ветер, и всякого подобия уюта и тепла это пространство лишено. Хозяин — Астон (Олег Ермолаев), в сером плаще и черной шапочке, с повадкой и глазами большого неуверенного ребенка. Он приводит в свой дом бездомного — засыпанного пылью седого, разукрашенного шрамами Дэвиса (Виктор Чариков). Потом возникает брат Астона — Мик (Артем Чурбаков), крепкий энергичный бородач. Дэвис в чужом доме сначала ведет себя как испуганный бродячий пес, но постепенно обживается и наглеет, собираясь изгнать хозяина. Бездельник, подхалим и враль, он изгнан с места сторожа, которое ему предложили было братья, — должности столь же абсурдной, как все их существование.

Сцена из спектакля «Сторож».

Фото — архив фестиваля.

Смысловой и эмоциональный центр спектакля — исповедь Астона о его лечении в клинике для душевнобольных. Ермолаев начинает ее как бы невзначай, среди не относившихся к этому реплик, и словно снова становится подростком, над которым совершено медицинское насилие, заново переживает одиночество и отчаяние. Он становится под ведро, продолжая бормотать и восклицать, и оно опрокидывается на него потоком ледяной воды — как тут не вспомнить поприщинское безумие. В финале Астон, без слов, не слушая просящего и причитающего Дэвиса, собирает и выносит за сцену весь хлам, всю обстановку сцены, последним движением сметая прочь своего недолгого гостя. Он остается на пустой сцене, садится спиной к черному провалу, и вместе с вошедшим Миком они снова погружаются в то состояние бездействия, молчания, ожидания, из которого будто и выводило их чье-то краткое вторжение. Режиссер ищет баланс между психологическим обоснованием характеров и поведения персонажей и общим абсурдом, алогичностью мира, в котором нет никаких связей ни между людьми, ни между словами и действиями; но пока, кажется, психологизм ему ближе.

Сцена из спектакля «Дети».

Фото — архив фестиваля.

«Дети» — так назвал свой спектакль в Иркутском театре драмы им. Н. П. Охлопкова Андрей Шляпин. От названия романа Тургенева «Отцы и дети» не случайно осталась лишь вторая часть, акцент сделан на молодом поколении. Прочтение вполне классическое, темп ровный, тон печальный, порой до надрывности, сценографическое решение и костюмы героев выдержаны в разных оттенках серого. Огромная крестовина плашмя на круге сцены вращается, как мельничное колесо, ее лопасти — подиумы, на которых встречаются и расходятся герои. Еще есть темно-серые кубы, то спускающиеся, то уходящие к колосникам, замкнутые конурки, через которые проходят герои в своем бесконечном кружении. Смена места действия не влияет на вид сценической площадки, и в этом можно видеть решение: как ни бегут герои, но столица или деревня, поместье Кирсановых или Одинцовой — все одно, исхода нет.

Аркадий и Евгений, Анна и Катя, Фенечка и многочисленная безымянная молодежь, фигурирующая даже в тех сценах, где подразумевался бы разговор наедине, очень фактурны, хороши собой, с изяществом носят костюмы. Молодые женщины даже не особо отличаются друг от друга в некой русалочьей прелести, разве что Одинцова (Анна Дружинина) порезче. Базаровым режиссер очевидно любуется, сочувствует ему. У Николая Стрельченко он честный, добрый, сильный, страдающий человек, и его финальная ссора с Аркадием выглядит шагом отчаяния из-за крушения надежд, готовностью отрицать в самом себе все живое, а значит — слабое. Одинцова приезжает к его смертному одру в подвенечном наряде, в чем можно было бы увидеть издевку, но режиссер, очевидно, имел в виду грезу о несбывшемся. Спектакль о безысходности для всех — и детей, и отцов.

Сцена из спектакля «Кукольный дом».

Фото — архив фестиваля.

«Кукольный дом» — это работа Артема Устинова в Магаданском музыкальном и драматическом театре. Пьеса Ибсена уложена меньше чем в два часа действия, оно помещено на круг сцены, по периметру рассажены зрители, а центр закрывают прозрачные стены из белой кисеи. Спектакль монохромен — в черно-белой гамме, черные костюмы героев вычурно-нарядны: корсет и кринолин, каскад локонов у Норы (Светлана Кузнецова); расшитый пиджак и зализанные виски на гордо закинутой голове у Торвальда (Александр Тарасюк); меховая пелерина у змеино-скользкого Крогстада (Александр Нестеренко); сюртук, трость, цилиндр у хромой дьяволицы Кристины (Марчела Стати) — шпилька на одной ноге и ботинок на другой обеспечивают ее неровную походку.

Художник Юрий Курамшин сочинил стерильное пространство, похожее на новогодний дизайн витрины дорогого магазина: белая посуда на белом столе, белые вазы, цветы, свечи — все подчеркнуто бутафорское, ненастоящее. Таковы же и интонации героев, их механические движения и мизансцены — особенно поначалу, когда жена изо всех сил уталкивает и утягивает всю себя в роль послушной игривой белочки, мужней марионетки — как в тугой корсет, длинные шнуры от которого она вручает Торвальду как поводок. Выходя за пределы кисейного каре, она мечется в поисках решения неразрешимого вопроса: как скрыть от мужа не столько ее аферу с деньгами, сколько то, что она оказалась сильнее, смелее и умнее, чем ему представлялось?

Сцена из спектакля «Кукольный дом».

Фото — архив фестиваля.

В этих сценах она становится живой, нервной, гибкой, и с каждым возвращением за прозрачные занавеси ей все сложнее надевать кукольное личико и голосок. Ее танец с тамбурином — взрыв этого отчаяния и непокорности. Торвальд, кажется, соперничает с женой и именно потому требует не подчинения даже, а полного самоуничижения в образе куколки. Он и центр внимания у нее ревниво отбирает, вскакивая по-петушиному на стол и танцуя свой танец. Когда все старания Норы сохранить то, что она считала ценностью, домом, своей жизнью, пошли прахом, она разом взрослеет, скидывает панцирь корсета, в обычной современной одежде выходит попрощаться с мужем. Они садятся вне кисейных стен и впервые разговаривают человеческими голосами, устало и горько. Спектакль получился про взросление, которое иногда случается ценой утраты всей прежней жизни. Его декоративность, с одной стороны, отдаляет от нас проблематику пьесы Ибсена, с другой — помогает яснее проявить в ней то, что вне исторической конкретики. Пожалуй, лишние здесь только сочиненные режиссером три «мойры» с белеными лицами, которые поющими зловещими тенями скользят по сцене.

«Пучина» — это спектакль молодого режиссера Арсения Мещерякова, родившийся из лабораторного эскиза в Шарыпово — еще один отдаленный сибирский адрес, прославленный прежней «Золотой Маской». Пьеса Островского решена в лубочно-экспрессионистской манере. Каждому актеру сочинена маска, развития никакой образ, что логично, не имеет, нехитрая интрига ясна с завязки и катится по рельсам к неминуемо трагической развязке. Толщинки, круглые румянцы, бороды или кокошники превращают все действие в петрушечный театр, в страшный гиньоль.

Сцена из спектакля «Пучина».

Фото — архив фестиваля.

История недотепы Кисельникова, который бросает учебу по недостатку ума и рвению жениться, а потом барахтается, увязая в скандалах с женой, болезнях детей и нищете, показана как разматывающийся клубок причин и следствий. Он не умеет ни работать, ни разбираться в людях, ни брать взятки, к чему его понуждает и семья. В целом — ничтожество, сначала восторженное, потом сломленное. К нему и является ловкий стряпчий в образе дьявола, или дьявол в образе стряпчего, заставив за малую мзду подделать документ, грозящий каторгой. Островский предстает не бытописателем — быт со сцены изгнан начисто — пустота, свет и дым, немногочисленный реквизит. Он здесь, с одной стороны, этнограф, холодно и жестко описывающий дикие нравы не знающей человечности и просвещения среды, с другой — философствующий резонер. В «Пучине» дана констатация, показан механизм жизни, неотвратимо губящий слабых. И природа человека дана как неизменность — каким в колыбельку, таким и в могилку; коли Бог не дал ни воли, ни ума, ни воображения, ни духовной силы — так их и не будет.

Финал — классический deus ex machina: чудом возникший однокашник, мигом влюбившийся в дочь Кисельникова и спасший ее от продажи старику, а семью от гибели. Главный прием, найденный режиссером, — соединение ритма, пластики и интонаций, которые вместе дают ощущение качки, утопания, втягивающей пучины. Плывущие, словно бы раздвигающие воздух как воду движения — даже самые экспрессионистические сцены, скандалы или драки, решены как выразительно-замедленный танец, условно-преувеличенно, балаганно изображающий эмоции участников. Напевные, воющие, восклицающие голоса актеров, фронтальные мизансцены, раскручивание сюжетной пружины катастрофы с неизменно приклеенными к лицам гримасами-масками — все вместе вызывает почти физиологическое ощущение качки, тошноты и ужаса. Прием этот, несколько однообразный и утомительный, тем не менее, конгениален такому прочтению Островского: о каком развитии или разнообразии сценической жизни может идти речь там, где все — лишь патолого-анатомический театр жути русской жизни.

Сцена из спектакля «Пучина».

Фото — архив фестиваля.

Среди профессиональных театров на фестивале был представлен и любительский — этот вид театра неизменно рассматривается экспертами «Территории» наряду с другими. Ангарский народный театр «Чудак» показал «мистическую драму» «Собачье сердце» в постановке своего руководителя Александра Головина. Здесь акцент не на профессоре и его ассистенте — это обычные скромные, хочется сказать советские, интеллигенты, не особенно даже выразительные. «Советские» не случайно — в трудные минуты профессор (Владимир Путято) звонит верховному энкавэдэшнику, который сидит в уголку за столиком, и все действие происходит под его чутким надзором.

Режиссер выводит на сцену персонажа, у Булгакова лишь упомянутого за рамками действия. Клим Чугункин (Максим Прокушев) — уголовник и пропойца в сапогах и картузе, мерзавец с кривой ухмылочкой, опасной повадочкой, живой, здоровый и сильный, который то и дело появляется на сцене, прохаживается по скромной профессорской квартире, шепчет что-то Шарикову, науськивает его, сует ему бутылку или револьвер, подзуживает, развращает. И еще — этот мирок квартиры внутри шаткой полосатой выгородки то и дело оказывается под посягательством, он беззащитен перед нечистью, лезущей в окна и двери, — поют ли это новые жильцы под руководством домкома или пьянствует сброд, приведенный Шариковым; это равно отвратительные, как карикатуры, качающиеся и валящиеся фигуры в грязных обносках, рожи деградантов, порочных, наглых, зарящихся на чужое.

Сцена из спектакля «Собачье сердце».

Фото — архив фестиваля.

Сочинена сцена «крестин» новорожденной — баба приносит сверток в домком, и все вместе выбирают имя из тех анекдотичных неологизмов, что были в первые годы революции — человеческие имена, как и нормы, утрачены. К этим темным, бедным, жадным новым хозяевам режиссер безжалостно брезглив. А вот к Шарикову очень сочувственен. Его играет молодой способный актер Антон Бочкарев, миловидный, заразительный, миниатюрный и подвижный. Его персонаж по-щенячьи обаятелен и непосредственен даже в гнусностях, которые совершает по неведению. Он пытается ластиться к Зине, боится хозяев, ругается с ними так, как взлаивал бы испуганный пес. Ему никто не сочувствует, его все лишь ругают и гоняют. И свора пьянчуг, которую он приводит в дом, — от той же потребности быть хоть кому-то своим, кем-то признанным и ценимым. Маленькая жизнь, которой распоряжаются чужие — не важно, интеллигенция или уголовники.

И, наконец, спектакль вне драматического жанра, точнее — сделанный как бы на стыке драматического и пластического, — «Детали» независимого театра танца «PROдвижение». Его основатель Владимир Лопаев, хореограф, режиссер и педагог — личность, известная далеко за пределами Иркутска. Он работает с танцовщиками и драматическими актерами, заражая их исследованием отношений через движения, пластическое взаимодействие, а эмоций — через тело. Его деятельность соединяет в себе собственно танец, театр, психологию, философию и социальные практики — так, Лопаев работает с детьми с ментальными особенностями. Он как гуру, что строит свой ашрам, где учит каждого слушать себя, понимать сигналы тела как невербальные высказывания души и переводить их на язык движения. Недаром студенты профессиональной программы фестиваля назвали мастер-класс Лопаева «переворотом сознания» и пришли в общий восторг.

Сцена из спектакля «Детали».

Фото — архив фестиваля.

Спектакль «Детали» он предваряет обращением к зрителю, где рассказывает о замысле: каждый человек в жизни другого успевает проявиться лишь набором деталей, да и в целом, деталями можно считать все характеризующие особенности личности. Увидеть другого как феномен, прийти к взаимодействию с ним, отринув эти детали, — такова была цель поиска хореографа и танцовщиков. На заданную примерно канву драматических сцен накладывалась не только хореографическая канва, но и импровизация, в зависимости от сиюминутного состояния исполнителей. Спектакль, благодаря энергии, эмоциональности, самоотдаче молодых актеров, получился очень напряженным, заряженным, отчаянно кричащим о стремлении к диалогу, соединению, любви — и о невозможности их в современном городе, пронизанном неврастенией и одиночеством.

Примечательно, что все спектакли региональной программы «Территории» этого года компоновались вокруг темы дома или семьи, частного пространства человека, сотрясаемого изнутри едва ли не больше, чем извне. Очевидно, время перевести взгляд наружу и «взглянуть окрест себя» для художников по объективным причинам пока не пришло.

Комментарии (0)