«Мнемозина».

Перформанс и фотопроект Жозефа Наджа.

«Триптих».

Театральная компания Peeping Tom.

Концепция и постановка Габриэлы Карризо и Франка Шартье.

В рамках XVI Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».

Для одних суток, наверное, это было слишком. Мой десант на «Территорию» — встретившиеся в программе авторский проект Жозефа Наджа «Мнемозина» и российская премьера «Триптиха» бельгийской компании Peeping Tom. До сих пор стучит в висках от шквала ассоциаций, отправляющих зрителя в вольное плавание: берега сюжетности оба проекта декларативно минуют. Опус Наджа подарил радость сложившейся к финалу целостной формы. Композиция Габриэлы Карризо и Франка Шартье втянула в свое тревожное поле, чтобы оставить без катарсиса.

Жозеф Надж.

Фото — Владимир Луповской.

В артистической персоне Наджа сошлись ипостаси танцовщика и хореографа, фотографа, скульптора, графика. Его постановки неоднократно бывали в России и дважды получали «Золотую Маску» как лучшие зарубежные спектакли: в 2001-м — «Полуночники» и в 2003-м — «Войцек». Два десятилетия он руководил Национальным балетным центром Орлеана и в 2016 году покинул этот пост, сосредоточившись на скульптуре и фотографии: рефлексия по поводу форм движения и статики, концептуально важная для «Мнемозины», имеет и биографический ракурс.

Проект устроен так, что для зрителя должны сомкнуться два смысла: путешествие по выставке Наджа-фотографа и 20 минут его перформативного действа. В какой последовательности это произойдет — не оговаривается. В моем случае блуждание по экспозиции поместилось между двумя перформативными сеансами: может быть, такой вариант оптимален. Размещенные в двух залах снимки выполнены в загадочной технике между черно-белой фотографией и графикой. Неизменный герой работ — лягушонок, застигнутый автором в ракурсах почти исключительно со спины, созерцающим. Он познает мир как разноприродные фактуры, моменты динамики, композицию. На середине экспозиционного маршрута зрителю настойчиво напоминает о себе герой более близкой нам одиссеи — в версии С. Козлова и Ю. Норштейна. Но ежик пробирался сквозь туман к тайнам бытия. Персонаж Наджа держит курс на раскопки культуры, в нем очевидны задатки эстета.

На выставке Жозефа Наджа.

Фото — Владимир Луповской.

Телеканалы проложили тропинку с выставки к собранной хореографом коллекции чучел кошек и лягушачьих шкур: вряд ли это нужно принять всерьез. Совсем другое — реплика Наджа о сходстве распластанной лягушки с маской. Герой фотосессии — агент автора в поиске связей между органическим миром и языком искусства. Перформанс соберет эти отражения, как кристалл. А пока пытливый путешественник открывает ризомность в срезе граната, грецком орехе, фрагменте орнамента. Ищет в позвоночных, с хвостами и без, прародителей сфинкса. Соединяет козлика и овечку с гобеленом.

Сквозной мотив выставки — мир без глаз: в сторону от индивидуального — к архетипическому. Пустые глазницы ископаемых кошек и львов, слепой оскал крокодила в щипцах для орехов. И сам наблюдатель, скрытый бугристой броней, скорее находит объекты познания, чем смотрит. Как эксцесс посреди незрячей реальности выглядят несколько снимков, специально затерянных в недрах экспозиции: из-за дверного проема, сквозь крестовину и стекло, к лягушонку обращен сильно раскрашенный, примитивный лик ангела с размахом крыл. Втягиваясь в игру, невольно ищешь дальше в авторском мире знак павлина: с позиций мифа и орнитологии вселенная Наджа вполне открыта такой комбинации оперения и глаз. Но встреча с ангелом — единственный допущенный сюда взгляд извне. Он словно одухотворит статичную материю в маленьком акте творения, посетившем перформанс в black box.

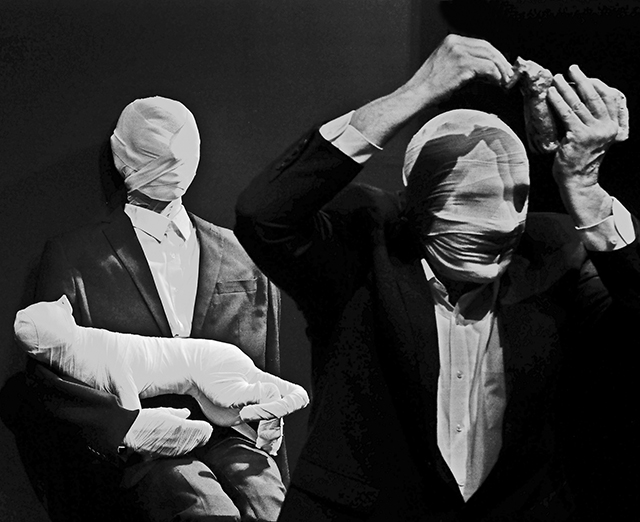

Перформанс Жозефа Наджа.

Фото — Владимир Луповской.

Пластика крупного человека в нейтрально-черном костюме забавно отыгрывает визуальное сходство с героем выставки: повтор полуприседа, оборонительно-боевые жесты, похожие на конвульсии лап. Лицо и волосы Наджа-перформера «стерты» сплошной повязкой из марли — он в родстве и с фигурами Магритта, и с экспонатами двух залов. Единственно открытая часть тела — кисти рук, и уже на первых минутах они предъявляют зрителям металлического лягушонка-эмблему: Надж присваивает его археологию, принимает эстафету. А дальше — словно извлекает художественный потенциал, дремавший в ландшафтах экспозиции. Творит индивидуальный мир из безликой материи, модуля. Сажает на руки наглухо перебинтованную кошку, отзвук египетских мумий. Двумя касаниями превращает неопределенно-пластилиновую лошадку в единорога: в памяти зрителя вспыхивают первобытный крюк, полумесяц сабли, ветвистая корона оленя, готовившие «рогатость» на снимках. Все, что было там про ячейки и зерна, собралось сейчас в большой еловой шишке: рука перформера запускает ее на нитке, как маятник времени — и тяжелый тотемный ритм сменяется вальсом Шуберта. В завершении композиции вынутая Наджем из-за пазухи крошечная пичужка садится на спину единорога. Привет ангела, не иначе.

Перформанс Жозефа Наджа.

Фото — Владимир Луповской.

Контакт с «Мнемозиной» складывается медленно, терпеливо, пошагово. Совсем иное — вечернее впечатление от «Триптиха». Его поглощаешь залпом. К эмоциональному натиску этого высказывания отчасти подготовил опыт «Мамы»: показанный в рамках Театральной олимпиады в Петербурге, спектакль ошеломил в 2019-м. К личной точке отсчета можно добавить немного из досье компании Peeping Tom, существующей уже два десятилетия. Ее основатели, Габриэла Карризо и Франк Шартье, встретились в сотрудничестве с Аланом Плателем. До 2009 года они совмещали функции хореографов и танцовщиков, но теперь заняты исключительно постановкой. России их открыл NET 2015 спектаклем «Земля». На интереснейшей встрече с командой «Мамы», организованной Новой сценой Александринки, было рассказано о принципах собирания интернациональной труппы, нескончаемых странствиях по миру как образе жизни. Недавно состав труппы полностью обновился — и лиц, запомнившихся по тому спектаклю, в «Триптихе» почти нет. За пределами удивления уже знакомым языком, совместившим современный танец с драмой, элементами гимнастики, буто и хип-хопа, трудно преодолеть ощущение композиционной избыточности сегодняшнего действа. В сравнении с «Мамой» пропорции драматического в телесном мире «Триптиха» другие — как и задатки сюжетности. Спектакль складывался из самостоятельных частей постепенно. На Дягилевском фестивале 2021 две первые были представлены как диптих. И попытки прочитать в сегодняшней московской премьере сквозную драматургию, динамику единого замысла, по-моему, уязвимы.

Сцена из спектакля «Триптих».

Фото — архив фестиваля.

«Пропавшая дверь», «Исчезнувшая комната», «Спрятанный этаж»: смена пространственных координат в заглавии частей — скорее мистификация. В помощь особо усердным ловцам сюжетности программка предусмотрела комментарий-подстрочник: из обшарпанной комнаты действие перемещается в фешенебельную каюту, затем — в пустынный ресторан на палубе лайнера, терпящего кораблекрушение. В какой мере следовать этим дорожным знакам — каждый определяется сам. Окошки сменяются люками, обшивка стен постепенно запотевает влагой, но пространственная установка, в сущности, одна: ландшафт подсознания. Фантастические тела актеров, словно забывшие про костную массу и жесткость суставов, в экстремальной лексике выговаривают какую-то непрекращающуюся дрожь: чувство вины, комплексы, фобии. Эта энергия достигает зала прямым электричеством — безотказно, мгновенно. Единица сценической экспрессии, засевшая в памяти как заноза: женское тело со сцепленными руками и ногами, вращающееся в немыслимых поддержках партнера чертовым колесом. Словно невидимая рука притянула друг к другу звенья цепи, чтобы замкнуть намертво. Как в супружестве героев Стриндберга, как в союзе Леопольда и Молли Блум.

Чувствуя себя вольноотпущенником в этой открытой системе, ищешь ее резонаторы и за пределами визуальных отсылок к Д. Линчу, кочующих из текста в текст. Где-то рядом с сегодняшней постановкой — сквозная ситуация комнаты у Г. Пинтера: в сравнении с тихим, сдавленным ужасом, живущим в ней, некоторые моменты хореографического действа кажутся риторически форсированными, попросту буксуют. Еще одно «странное сближенье» провоцирует эпизод, прочитанный мною в «Триптихе» как ключевой: на стыке второй и третьей частей, когда происходит долгий, ручной демонтаж декораций, на сцену тихо выходит немолодой человек, явно далекий от хореографии. Он выглядит потерянным в смене координат — и долго сидит молча, уронив в ладони лицо. Потом актеры бережно переместят его в глубину, готовя обстоятельства пожара, кораблекрушения еtc. С этого момента от эха «Жизни Человека» уже трудно избавиться, хотя имя Леонида Андреева бельгийцам вряд ли знакомо.

Сцена из спектакля «Триптих».

Фото — архив фестиваля.

Мотив испытания достатком, тень социума в многофигурной средней части, травма от потери ребенка — все это, конечно, случайные рифмы с андреевской пьесой. Но они вторичны по сравнению со сквозным движением к ситуации у последней черты. Триптиху, сложенному Карризо и Шартье, впору пределы одной жизни. Прирастание потерь в заглавиях — вехи физического пути, сохраненные памятью. Кто-то прочитал в финальной оргии обнаженных на воде апокалиптическую перспективу человечества. Но может быть, эти бьющиеся в струях тела, похожие на больших рыб, — воспоминание о начале жизни или ее зените? Постоянные оптические сдвиги, совмещение множества субъективных пространств — важный элемент эстетики Peeping Tom: коридорами памяти блуждали и герои «Мамы». Сегодня субъект внутреннего зрения — седой человек, застигнутый на границе между натиском огня и воды. О чем он думал?

Комментарии (0)