«Черный монах». Инсценировка Д. Огородникова по повести А. Чехова.

Молодежный театр-студия «Доминанта» (город Губаха, Пермский край).

Режиссер Дмитрий Огородников, художественный руководитель постановки и художник Любовь Зайцева.

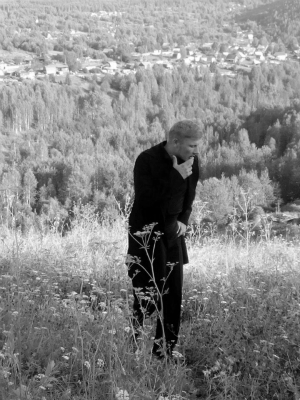

…Сидя на красивом холме, я понимал, что в любом случае буду благодарным зрителем этого еще не начавшегося спектакля. Как там у Игоря Северянина: «И простил все грядущие и капризы, и шалости…». Да все что угодно можно было простить за открывшуюся перед тобой долину. По долине текла река, росли деревья, цвели цветы, теснились маленькие домики, гуляли люди, издалека казавшиеся очень симпатичными, бегали собаки. Казалось, если все это засыпать снегом и пустить дым из труб над крышами домов, получится абсолютно брейгелевская картина. «Охотники на снегу», ей-ей. Никуда не хотелось уходить от этого «летнего Брейгеля», материализовавшегося вдруг во глубине Пермского края, то есть в «сердце Пармы». Но актер Кирилл Зайцев уже поднимал зрителей и вел за собой первой фразой чеховской повести «Черный монах»: «Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы». Не было сомнений, что Зайцев с его идеальной для благородных героев русской литературы XIX века фактурой (каким Ракитиным он может быть!) и есть тот самый Коврин — главный герой «Черного монаха», философ, постепенно впадающий в безумие, распад, смерть. Но нет же, Зайцев играл альтер эго и демонического двойника Коврина, того самого Черного монаха. А еще рассказчика, нашего поводыря по всем поворотам сюжета и площадкам спектакля.

«Черный монах» Дмитрия Огородникова (он уроженец Губахи, учившийся актерскому делу и театральной режиссуре в Перми, а кинорежиссуре в Санкт-Петербурге, где сейчас и живет) стал, пожалуй, самым ярким событием VII Театрального ландшафтного фестиваля-лаборатории «Тайны горы Крестовой», придуманного и впервые проведенного создательницей и художественным руководителем губахинского театра-студии «Доминанта» Любовью Зайцевой летом 2012-го и с тех пор собираемого ежегодно.

«Черный монах» — самое яркое событие, но и остальные тоже не были тусклыми. Грандиозный гала-концерт солистов театра Теодора Курентзиса — Пермской оперы — на той самой горе Крестовой в лучах заходящего солнца. Ритуальный, немного шаманский монобалет «Молебка на Крестовой», который в другой вечер станцевал здесь же худрук театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник. Танец сопровождался музыкой, которую ее автор, известный пермский композитор Игорь Машуков, исполнял на… пиле (и что-то вроде «Пагагини пилы» хотелось произнести без всякого юмора).

«Доминанта» повторила на берегу Широковского водохранилища свою прошлогоднюю премьеру «Прогулки по набережной. Катерина» по «Грозе» А. Н. Островского — год назад я писал об этом незаурядном спектакле режиссера Любови Зайцевой в блоге «ПТЖ». Были премьеры короткометражных кинолент молодых режиссеров («Потерянный» Дмитрия Огородникова, «Сашка» Варвары Огородниковой, «Дверь» Кирилла Зайцева). Лабораторную составляющую обеспечили мастер-классы театральных педагогов из Москвы и Перми и ежедневные критические разборы увиденных спектаклей, которые проводили мы с коллегой Александром Висловым.

Почти все драматические спектакли седьмого фестиваля были сыграны в Старой Губахе — городе-призраке, покинутом людьми (с тех пор, как в этом некогда шахтерском крае затопили последнюю шахту, население Губахи уменьшилось в несколько раз). Это пугающее пространство, где природа, беря свое, прорастает сквозь стены и крыши того, что еще четверть века назад было жилыми и производственными зданиями, несомненно, открыло что-то новое в созданных для более-менее традиционных сценических площадок спектаклях «Мамаша Кураж» пермской «Новой драмы», «Гудбай, Берлин» молодежного театра «Галерка» из Екатеринбурга, «Антигона» народного ТЮЗа города Белая Холуница Кировской области.

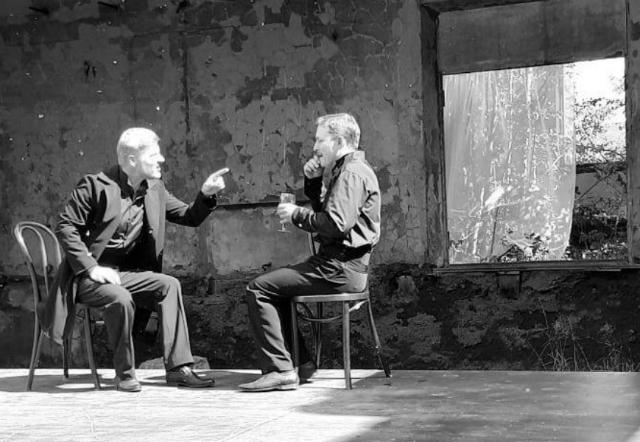

«Черный монах» «Доминанты» — не перенос готовой работы в иное пространство: этот спектакль-созерцание, а отчасти и спектакль-медитация создавался именно с учетом уникального места, где он играется, пространства, ставшего полноправным, пожалуй, даже главным действующим лицом театрального действа. Роскошный и абсолютно руинизированный бывший ДК Калинина с черным провалом вместо сцены (возле него сходились Коврин и Черный монах), с деревьями, растущими на крыше, обветшалыми колоннами и парадной лестницей… Эта прекрасная (и страшная) руина, где былое величие мешается с современным хаосом и распадом, оказалась удивительно созвучна образу и сознанию главного героя «Черного монаха». Безумие прорастало в его голове, как корни и ветви сквозь стены былого ДК. Вокруг было царство красоты, в корзинах дворовых девушек и многочисленных детей — сочные яблоки (обитателей усадьбы знаменитого садовода Песоцкого играли не только все актеры и студийцы «Доминанты», но, кажется, и все актерские дети), все цвело и благоухало, даже злые слепни (проклятие этого фестиваля) на время вошли в роль каких-то бунинских шмелей. Хлопотун Песоцкий (Антон Патлин) был преисполнен любви и заботы, его дочь Таня (прекрасная работа юной актрисы «Доминанты» Марии Зуевас) прелестна, проста, строга, влюблена в Коврина самозабвенно и безнадежно. Но Черный монах (безумие) побеждал. И, казалось, Коврин, в минуты просветления искавший спасения в красоте и гармонии («Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаные поля…»), вполне сознательно вступает на территорию этой бездны: кто знает, где черпает энергию для своих гениальных (или квазигениальных) озарений художник или философ? И что остается, когда эта энергия исчерпана? «Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно…» Это уже из Александра Сергеевича.

Надо сказать, что для своих летних ландшафтных проектов Любовь Зайцева и «Доминанта» собирают актерскую сборную из тех, кто когда-то начинал в студии при губахинском театре, отучился затем в Москве или Перми, остался работать в тамошних театрах, но летом приезжает сюда, где гора Крестовая, горные речки Усьва и Косьва, город-призрак, а еще Каменный город, где скалы создают средневековые улицы, на которых на одном из фестивалей «Доминанта» играла «Ромео и Джульетту». Антон Патлин приезжает на эти летние спектакли из Риги, а Кирилл Зайцев и Тимур Дружков (Коврин) — актеры МХАТа имени Максима Горького. Дружкова ранее я видел в роли лихого разбойника Кудряша («Прогулки по набережной…») и, честно говоря, не ожидал, что в роли рефлексирующего интеллектуала, безумного философа он будет не менее интересен и убедителен. Но к финалу спектакля случилось именно это. В гармоничном Кирилле Зайцеве тоже трудно было заподозрить демоническое начало, но кто сказал, что демон может быть только страшен и безобразен. Соблазн, и соблазн мысли особенно, принимает причудливые формы.

Конечно, премьерный показ не был идеальным. Было много лишней суеты (но зато сколько энтузиазма!) в массовых сценах, каким-то характерам не хватало объема и тонкости, музыку в иные мгновения хотелось заменить тишиной. Но это не тот случай, когда можно развести руками и сказать: «Ничего уже не изменишь, ландшафтный фестиваль отшумел, актеры разъехались». Актеры вернутся следующим летом, и театр обещает повторить показы «Черного монаха» уже на восьмом фестивале, тем более что вокруг спектакля возник некоторый зрительский ажиотаж. Так что в будущем июле почему бы не отложить девятнадцатую поездку в Авиньон и не податься в Губаху к «Черному монаху» (и оводам)? Рекомендую.

Комментарии (0)