Фестиваль выпускных пьес драматургической мастерской под руководством Натальи Скороход «Дрампластинка» на Новой сцене Александринского театра Семь драматургов-выпускников Мастерской 3205 под руководством Натальи Скороход провели свой драматургический фестиваль «Дрампластинка» — за один день показали семь читок и эскизов по пьесам, написанным в качестве выпускных работ.

Открыл фестиваль эскиз Романа Муромцева по пьесе Тимура Тимеркаева «Нелюбинка». Режиссер, как сказано в анонсе, искал возможность «выражения текста через цвет, свет, форму, запах, звук», пытался «найти сценическое воплощение детских тревог, страхов, их связей с внешним миром». Что ж, саспенс, созданный звуком, приглушенным светом и фигурами актеров-детей, читающих историю про Ёжика и Енота с пюпитров, вполне удался. Но сама пьеса, ее драматургическая целостность, скорее, оказалась потеряна.

Возможно, все дело в конфликте целей, поставленных режиссером: «выразить текст» и «воплотить детские страхи и тревоги». В итоге эскиз показался набором приемов, с той или иной степенью удачности реализующих отдельные задачи. Вместо текста главным героем показа стала обыкновенная капуста — ее кидали, рубили, ели, и эти действия столь радикально выпадали из сложившейся сценической эстетики, что стали центром зрительского внимания. Кстати, в недавней премьере Петра Шерешевского «Чайка» в «Камерном театре Малыщицкого» был использован такой же режиссерский ход. Хочется верить, что это не станет новым трендом сезона.

Вторая читка была показана в пресс-центре Новой сцены — светлом помещении с панорамными окнами. Крайне интересный подбор артистов (большинство из которых были студентами фонда «Антон тут рядом») режиссером Петром Чижовым выявил в очень наивной пьесе, написанной для кукольного театра, дополнительный объем. Recycling drama «Пакетик, который хотел быть нужным» драматурга Гули Насыровой, описывающая приключения одноразового пакетика в природе, срифмовалась с положением людей с особенностями развития, как и их чтение. Поставив на стол перед артистами предметы, изображающие главных героев пьесы (бутылку, кусочек дерева, старый радиоприемник), режиссер создал пространство для колебания текста между объектом и актером. Это расширенное поле смыслов очень удачно обрамляли звучащая живая арфа и вокализ, а также особенности актерского чтения. То, что в любом другом показе стало бы недостатком — вступление не вовремя, доносящийся от одного актера другому шепот «Не сейчас», «Давай, читай вот здесь», «Надень шапку», — вошло в ткань драмы, ставшей большим, чем просто поучительная история о вреде использования одноразовых предметов и необходимости обществу найти новые возможности для их социального перерождения.

Пьеса «Я на Гороховой, а все на даче» Полины Коротыч впервые прозвучала еще на «Первой читке» и, видимо, оставила автора неудовлетворенной, поэтому в этот раз за режиссуру она взялась сама. Сократив количество актеров примерно вдвое, Полина Коротыч создала такую ритмическую структуру читки, в которой текст получил дополнительное средство представления не только через проводников-исполнителей. Разбитая на пронумерованные части, после № 9 пьеса начала свою визуализированную жизнь на экране (дизайн — кафедра медиакоммуникационных технологий СПБ ГУКиТ). Ее композиция развивалась по спирали, а буквы у нас на глазах двигались и выстраивались в круг, квадрат, линии. Ритмы исполнителей и текста то совпадали, то расходились — как и жизни героев. Спираль закручивалась, герои двигались во времени и пространстве, и по ходу этого движения выявлялась авторская фигура: все роли были распределены между пятью исполнителями и перемещались между ними, но к финалу голос автора словно зафиксировался, воплотился в фигуре исполнительницы Маши Все-Таки — соавтора Полины Коротыч. В авторской режиссуре вскрылась динамика и неоднородная структура пьесы — и плоскость экрана, близкая драматургу, позволила реализовать ее потенциал.

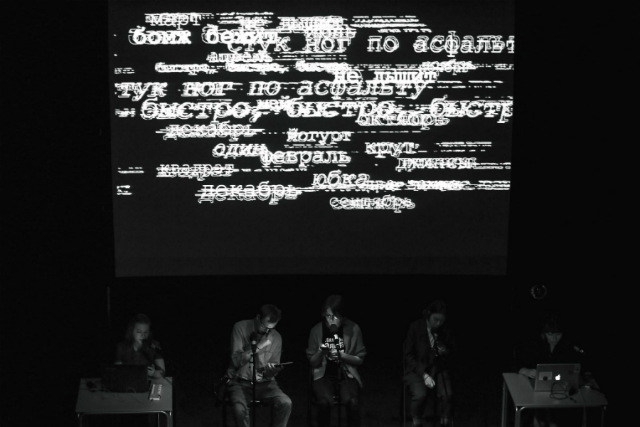

Интересно, что похожим приемом воспользовался и приглашенный режиссер Петр Чижов, поставивший эскиз по пьесе Ольги Потаповой «Подвиг», также звучавшей уже на «Первой читке», в жанре оперы (композитор Даниил Посаженников). Сотканный из повседневных звуков, объявлений в метро, механистического голоса банкомата, эскиз был помещен режиссером в пространство черной комнаты, где расположились музыканты с дирижером. Сначала был звук — первой вступила музыка: арфа исполнила, как падают капли дождя, и весь сценический мир стал выстраиваться при помощи музыкальных инструментов. Затем было слово — на экране зажили своей жизнью реплики пьесы (медиахудожник Наташа Трушина). Чек из магазина, номера троллейбусов и автобусов — слова двигались под музыку в своем ритме, мерцая, заполняя экранную пустоту. И звук, и слово соединил голос — два вокалиста запели пьесу. Реплики арий и дуэтов переплетались и распадались, текст присутствовал и в аудиопространстве, и в медиа, наполняя собой сценический мир. По которому, как романтический герой, медленно перемещался Герой (он же Автор), Петр Чижов. Философское звучание пьесы окончательно оформилось в финале, когда артист по очереди занял место каждого музыканта, являя собой единство всех элементов и собственно понятие «подвиг» в данном прочтении — присвоение авторства этого мира.

Вообще в этих двух читках наиболее ярко проявилась новая фактура новых пьес, их медиальность как сущностный элемент. Это уже не просто постдраматическая драма, но какая-то новая структура, в которой текст принципиален своим существом, звучанием и тем, как он выглядит, реализуется, как представлен. («Медиальность — это оформленность смысла, привязанность смысловыражения к определенному формату, способу выражения» .) Поэтому справляется с этой драматургией та режиссура, которая дает пространство самому тексту, дает ему присутствовать в ткани спектакля отдельно. Разыгрывание, проигрывание и любое другое взаимодействие с содержанием больше не работают.

Подтверждает этот тезис и своеобразный пролог «Дрампластинки» — показ спектакля Александры Абакшиной по пьесе выпускницы того же курса, драматурга Маши Все-Таки, «Очень приятный текст», прошедший на неделю раньше. Спектакль шел без артистов — это аудиозапись, в которой говорение разных исполнителей смонтировано со звуками природы. А перед глазами зрительного зала все время крутилось видео с китами, их жизнью под водой и вне ее. Сложный монтаж различных документальных реплик внутри пьесы создавал сужающуюся воронку разговора о смерти, самоубийстве, потере и поиске смыслов. Медитативное состояние, в которое при помощи видео погружался зритель, освободило пространство для самого текста, который, словно шаманский заговор или слова гипнотизера, поселился в голове и существовал сам по себе. Таким образом режиссура помогла раскрыть сущность пьесы — навязчивые мысли, формирующие определенное состояние, и то, как они определяют мышление и существование человека. Что касается оставшихся трех показов фестиваля, то в них режиссеры пошли более традиционным путем, разыгрывая написанное. Илье Делю, режиссеру эскиза «Краткая танатология» по пьесе Лидии Головановой, удалось сохранить новелльную структуру текста, найти ключ, помогающий соединить части в целое, и продолжить исследование категории абсурда, начатое автором. Игровой театр плюс абсурд почти вытеснили экзистенциальное начало в пьесе, заявленное названием, что позволило, с одной стороны, детабуировать тему смерти и сменить подход к ней, с другой — кажется, какая-то часть объема при этом все же потерялась.

«Представители „растерянного поколения“ — они не могут распрощаться с прошлым и не знают, что их ожидает в будущем, есть только тревога, нудная, как зубная боль. Лишь короткие моменты откровенности, злости, смеха и волнения освобождают их» — это из анонса «Страны счастливых» Ирины Уманской. Городская роуд-драма: герои едут по городу в поисках зубного врача, выясняя по дороге запутанные семейные отношения. Поставленная Михаилом Архиповым пьеса была разыграна в стопроцентно условных декорациях — машина, обозначенная стульями, рулем и скрученным из проволоки номером, — с которыми абсолютно серьезно взаимодействовали артисты. Чрезмерно аккуратно закрывал и открывал несуществующую дверь автомобиля водитель, из ненастоящей драки (обозначенной проекцией размахивающих кулаками человеческих теней на экране) выходил с размазанной по лицу сценической кровью его брат, даже момент семейного единения, когда три героя запускали квадрокоптер, запомнился тем, что из коробки вынимали воображаемый механизм. В общем, такая получилась традиционная история про то, что люди не проживают жизнь, а будто смотрят/снимают кино про нее. Вот только обещанных моментов освобождения не случилось.

С «Ноябрьском-2» Марины Дадыченко, кажется, произошло то же — разыгранный текст что-то потерял. Ну или не приобрел. Словно сценический объем не стал больше драматургического, не вышел за пределы плоскости иллюстрированной истории. Режиссер Егор Закреничный разработал пьесу «по школе», эскиз получился простым и безыскусным. Характеры персонажей были ясны, их бэкграунд в целом понятен. Капризный, истеричный подросток, терроризирующий своим хамством все плацкартное купе, оказался ранимым ребенком, недополучившим в детстве любви. Жесткая молодая женщина, оберегающая свои границы, вдруг растаяла, поделилась с незнакомыми людьми и купленными игрушками, и личной историей. Эскиз показал плацкартную драму с ее внезапной близостью, разбитыми и обретенными надеждами, немного ностальгическую (а что, в поездах все по-прежнему так?), немного сказочную (финал был сыгран практически как хеппи-энд, хоть и не безусловный).

Ситуация, когда от текста остается только история, кажется сегодня заведомо проигрышной. Причем проигрывает в первую очередь драматург — потому что история, в любом случае, это только одна часть. Кажется, уже становится очевидным, что на сцену стремится и само слово, и его фактура, и авторский ритм, и плоскость экрана, в которой текст создавался. Интересно, справится ли режиссура с этим вызовом новой драматургии?

Комментарии (0)