Каждые два года в сентябре Самарский театр юного зрителя «СамАрт» собирает театры России на фестиваль «Золотая репка», которому в этом году исполнилось 25 лет.

Изменился ли за эту четверть века театр для детей? Или по-прежнему торжествует «театр детской радости», где юным поколениям предъявляется вечный праздник жизни, в которой нет ни страданий, ни одиночества, ни смерти? Российские театры, безусловно, начали меняться в сторону честного разговора с детьми и подростками. Но, разумеется, этот процесс происходит не везде. Фестиваль «Золотая репка» проявил многие проблемы, существующие в ТЮЗах, и поставил много вопросов. Иногда на них даже удавалось получить ответы.

Михаил Бартенев, постоянный арт-директор «Репки», за эти годы превратился из молодого драматурга в маститого классика. В этом году он постарался собрать разные формы и жанры спектаклей для детей. В какой-то мере ему это удалось. Уличный театр («Белый лес»; театр «Эскизы в пространстве», Москва), театр художника («Прогулка в темноте»; Культурный центр «Хитровка» и Театр LOST, Москва), попытка вербатима («Как дети»; «Новый театр», Воронеж), инклюзивный спектакль («Юшка»; «Инклюзион», Новосибирск). Были и большие формы («Сказка о царе Салтане»; Тверской ТЮЗ), и театр кукол («И дольше века длится день»; Музей истории ГУЛАГа). Словом, театр для детей предстал, действительно, в многообразии.

Кроме того, на фестивале шла и лабораторная работа. Драматург Вячеслав Дурненков проводил арт-классы для подростков «Работа над замыслом»; координатор инклюзивных программ театра «СамАрт» Екатерина Аверьянова провела беседу «Особый театр: искусство или реабилитация»; культуролог Людмила Некрасова выступила с лекцией «Современный театральный спектакль: пространство творчества как территория диалога». Все это было замечательно, но ощущение, что теория и практика не всегда подкрепляют друг друга, возникало довольно часто. И я постараюсь задать те вопросы, которые мне кажутся особенно важными.

Вопрос первый: каким может быть спектакль для младших школьников? То есть обрушить ли на ребенка всю мощь театральных средств или постараться вступить с ним в диалог, неважно, на каком материале? На фестивале, как и в реальном театре, было и то, и другое.

В «Сказке о царе Салтане» режиссер Евгений Зимин вместе с художником Елисеем Шепелевым двинулся было в сторону сказочного эпоса, в сторону подлинности фактур и материалов, но не удержался и «собрал» историю из «общих» мест игрового театра. Артисты азартно исполняли все режиссерские задачи, было несколько остроумно решенных сцен, а там, где сочинить не удалось, на помощь пришло «новейшее мультимедийное оборудование», которому театр покорно уступил место. Спектакль был красив, но слишком «раскрашен». Разыгрывалась буквально каждая фраза, и пушкинский стих рвался. Почему-то считается, что на фестивале обязательно должно быть такое «полотно» большой формы для огромного количества детей. Таких «полотен» по стране наберется много, но не все они способны познакомить детей с тем, что называется «чудом театра».

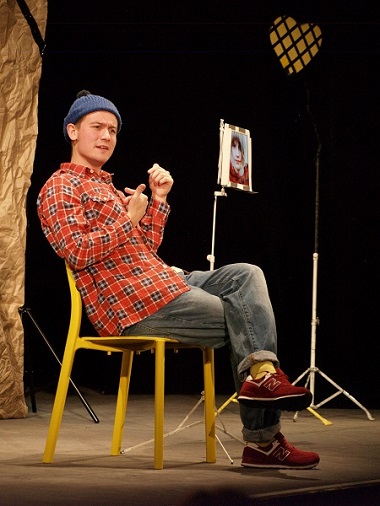

Но был на «Репке» и спектакль совсем иной природы. Режиссер Иван Пачин поставил повесть молодой норвежской писательницы Марии Парр «Вафельное сердце» (Творческое Объединение 9, Москва). Рассказ девятилетнего мальчика из норвежской деревни о своей жизни направлен прямо по адресу. На сцене, где почти ничего не было, кроме стула и столика с фотографиями и несколькими вещицами, молодой и очень обаятельный артист Егор Строков ровно за час успел рассказать о себе и своей взбалмошной подружке, с которой необходимо быть настоящим мужчиной. В жизни героя есть смерть любимой Бабы Тети, которая пекла ему вкусные вафельные сердца, расставание с девочкой, размышления о том, зачем нужен папа, если он вообще нужен. И все это время артист был в очень плотном контакте со зрителями, не теряя их внимания ни на одну минуту. Потому что речь шла об очень важных для них, очень интимных вопросах, задать которые чаще всего некому. Никаких театральных чудес в этом спектакле не было. А чудо театра произошло. Дети сидели, затаив дыхание, потому что разговор шел о них, и он был всерьез.

Вопрос второй: как и о чем говорить в театре с подростками? В последнее десятилетие в режиссуру театра для детей и подростков пришло новое поколение режиссеров. Их не очень много, но погоду в этом театре определяют именно они. В спектаклях Екатерины Гороховской, Полины Стружковой, Ивана Пачина, Романа Феодори, Юрия Алесина, Рузанны Мовсесян, Дмитрия Акриша и других с подростком общаются на равных, видя в нем партнера, способного на диалог. Справедливости ради надо сказать, что в последние годы появилась и хорошая драматургия для подростков. Правда, читая новые пьесы, пожилые худруки ТЮЗов хватаются за сердце. Поэтому чаще всего эти пьесы появляются в лабораторных эскизах и редко где доходят до сцены, но уж если доходят, то эффект бывает очень сильным. (Для примера можно назвать Красноярский ТЮЗ, Березниковский драматический театр, Псковский театр драмы, Няганский ТЮЗ, новосибирский «Глобус».)

Обидно, но ни одного отечественного спектакля для подростков на фестивале не было. Зато был спектакль театра «Nouvelle Heneration» (Лион, Франция) «Хикикомори — бегство», поставленный режиссером Жорисом Матье. Во-первых, было предъявлено действительно высокотехнологичное зрелище. Все зрители сидели в наушниках, и каждый, в зависимости от возраста, слышал и переживал свою историю. Драма мальчика Нильса, который не может разобраться со сверстниками, с родителями и вообще с жизнью, предстает от лица его самого, матери и отца. Более того, дети и подростки в зависимости от возраста (6+, 8+, 12+ и 16+) тоже слышат разные варианты. А внешняя канва очень проста. Подросток закрывается в комнате и никого не пускает туда. Это и есть «хикикомори», то есть бегство от окружающего мира. Мальчика мы видим только в пространстве за экраном. После спектакля обязательно проходит беседа со зрителями. Я слушала историю от имени отца, и у меня возник немудрящий вопрос: «Как быстро российский отец взломал бы дверь, которую посмел (!) закрыть подросток?» Он не имел ответа.

Вопрос третий: какую классику и, главное, как ставить для «юношей, обдумывающих житье»? На «Репке» классики было много. Иногда она была совсем для взрослых. Например, очень полемичный и современный «Ревизор» Романа Габриа (театр «Самарская площадь», Самара) или гомеровская «Одиссея» режиссера Алексея Елхимова под руководством Анатолия Праудина (театр «СамАрт»).

Но главной интригой фестиваля, безусловно, были три спектакля по трагедии «Ромео и Джульетта». СамАртовский в постановке Павла Маркелова был предназначен явно для старших Монтекки и Капулетти. Он был про тщеславный офисный мир, в котором все взрослые злы и эгоистичны, и до детей им дела нет. Это в спектакле удалось. Но самое странное, что и режиссеру молодые были неинтересны. Поэтому юные влюбленные (Ярослав Тимофеев и Анастасия Оболдина) оказались вполне взрослыми молодыми людьми, которым безумствовать уже вроде не по возрасту. Они и не безумствовали. Тем более что режиссер ставил про то, что любви нет. Правда, все-таки поперек сюжета не пойдешь, поэтому все муки героям пришлось принять, но тогда совсем уж непонятно — зачем? Спектакль шел два часа пятнадцать минут и в нем использован прекрасный перевод Пастернака, показавшийся очень устаревшим, поскольку текст произносили люди в офисных костюмах.

Вторые «Ромео и Джульетта» были поставлены Надеждой Алексеевой в Новгородском театре «Малый». Он шел ровно в два раза меньше, в переводе Щепкиной-Куперник, который, как оказалось, легко переходит в рэп. Но самое главное, никакой линейной истории рассказано не было. Действие происходило в музее «Дом Джульетты» в Вероне, и все герои были его служащими. Сначала было странно, когда пожилая смотрительница произносила монолог Джульетты над телом спящего сторожа, который потом оказывался пастором Лоренцо. Потом стало понятно, что в таких местах все пронизано токами мифа. Поэтому все ощущают себя героями. В музее спрятались двое юных озорников, которые болтали, хулиганили, да невзначай и прониклись. И над всем в спектакле властвовала царица снов — Мэб. В исполнении Марины Вихровой она была не женщиной и не мужчиной, а каким-то театральным духом, существом, повелевающим всеми героями. Царица Мэб увлекла их в свои сны, запутала, закружила. Легкая, артистичная, она на наших глазах сотворила театральную игру, которая и сама является сном… Кажется, некоторые взрослые были раздражены. А что испытывали молодые, узнать не удалось.

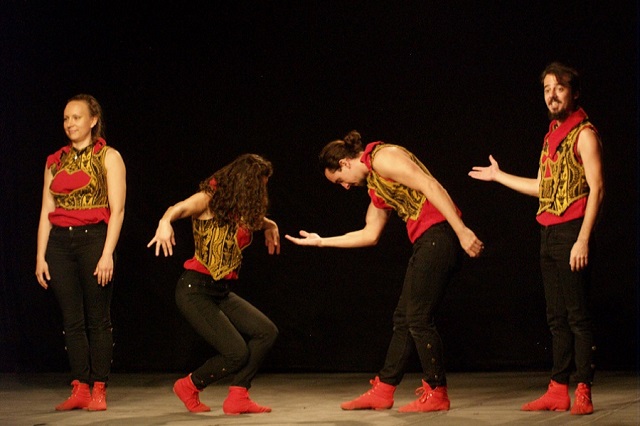

Третий спектакль о Ромео и Джульетте за сорок минут сыграли четверо молодых датчан. (MishMash Theatre Company, Копенгаген). У них не было вообще ничего, кроме собственных тел. Четыре веселых гистриона, кувыркаясь, напевая, переходя от клоунады к серьезному проживанию, от пантомимы к трагическому соло, рассказали весь сюжет. В зале были дети и взрослые. Английский явно понимали не все. Но язык театра оказался универсальным. Зрительское счастье было всеобщим. И не надо говорить о том, как это соотносится с текстом трагедии. Может, и никак. Зато это был настоящий театр, благодаря которому дети узнали о юных любовниках из Вероны. А остальное они когда-нибудь прочтут сами.

Вот такая получилась юбилейная «Золотая репка». Интересно, будет ли расти «Репка» дальше?

Комментарии (0)