«Тартюф». Ж.-Б. Мольер.

Театр «Шаубюне ам Ленинер Платц» (Германия).

Режиссер Михаэль Тальхаймер, сценография Олафа Альтманна.

Если бы не спектакли Корнеля Мундруцо, Жоэля Помра, Деклана Доннеллана и Кэти Митчелл (афиша NETa в этом году совершенно замечательная, даром что мы теперь не Европа), то постановка Михаэля Тальхаймера «Тартюф» в театре «Шаубюне» однозначно стала бы хедлайнером фестиваля. И хотя тот же NET давно уже нам Тальхаймера открыл, удивляться все равно приходится.

Сначала, как всегда, о работе сценографа Олафа Альтманна: круг сцены он поставил вертикально, оставив в нем небольшую квадратную нишу, где и появляются актеры, точно куклы в балаганном театре. Они, кстати, и размалеваны, и одеты, и экстатичны совершенно в духе гиньоля. В какой-то момент круг этот начнет движение, пол покачнется — и вот уже в сцене разоблачения Оргон сидит (или висит) в кресле… на потолке, оттуда наблюдая за соблазнением жены, а ближе к финалу, в момент торжества непобедимого Тартюфа, круг и вовсе начнет вращаться — сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее, и все члены семейства, окончательно потеряв почву под ногами, станут барахтаться там, как мыши в банке, подброшенной невидимой рукой. Образ мира, утратившего точку опоры, неумолимо втягивающего своих обитателей в воронку судьбы, где они не более чем песчинки, вообще ничто, и смешит, и отвращает, и завораживает своей предсмертной красотой.

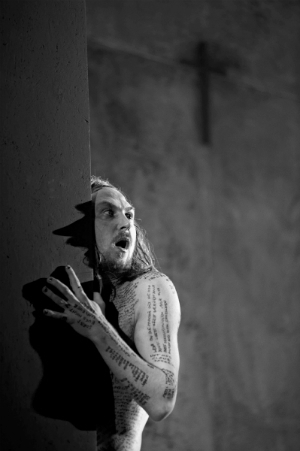

Прелесть этого «Тартюфа» в том, что его герой совершенно ничего не делает для того, чтобы кого бы то ни было соблазнить или очаровать своей персоной. Напротив — он абсолютно отвратителен: полуголый, немытый, нечесаный, с грязными пальцами, заклеенными пластырем, он не говорит, а вопит, изрыгая евангельские тексты, как проклятия. Но все вокруг так хотят быть обманутыми, что верят ему беспрекословно. Что Оргон — в Тартюфа тайно влюблена даже служанка Дорина, олицетворяющая в пьесе здравое начало. Это массовое помешательство, столь близкое и понятное отечественному зрителю, Тальхаймер венчает еще одной блистательной сценой: вышедший сухим из воды после атаки Дамиса, Тартюф на время покидает семейство, каждого одаривая прощальным поцелуем. И каждый в обморочном порыве норовит припасть к нему, приложиться к руке, ноге — все равно, только бы прильнуть к божеству. Надо ли говорить, что все кончается в этом спектакле ужасно. Оргон прозрел, но дом и имущество уже переписаны на Тартюфа — и еще более омерзительный, чем новый хозяин, судебный исполнитель выгоняет всех на улицу. На моей памяти только в спектакле Роже Планшона в свое время был такой же трагический финал — члены семьи теряли по ходу действия свои роскошные одежды, оставаясь почти в исподнем, почти в Консьержери, но и там, кажется, потом все-таки приходили военные и наводили порядок. В спектакле «Шаубюне» надеяться уже не на что и не на кого, остается только молиться, что и делает Дорина.

Способ существования актеров в этом сверхконцептуальном, жестко постановочном театре тоже вызывает удивление и восхищение. Поначалу у них пластика марионеток, особенно у откровенно дебильных детей — Марианны, Дамиса и Валера, но потом у каждого появляется пространство для игры и создания характеров. Фарс так незаметно и изящно переходит в драму, что уловить момент, когда это случилось, почти невозможно. И заговаривающийся, полубезумный Оргон (Инго Хюльсман) уже вызывает жалость, а непрерывно до того вопивший Тартюф — Ларс Айдингер — вдруг начинает говорить с Эльмирой тихо, бархатным баритоном и так серьезно, что, если бы не висящий наверху муж, еще неизвестно, чем бы закончилось их свидание. Тихих моментов режиссер не дал только мадам Пренель — этакой чеховской галке-маман, всех убеждающей подчиниться кумиру, — в замечательном исполнении Феликса Ремера. Зато всегда спокойна и трезва все понимающая и принимающая Дорина — Катлен Гавлих.

Тема обреченности общества как такового, верит оно в личность или в ничтожество, здесь так сильна, что позволяет вспомнить о «Меланхолии» Ларса фон Триера. Только там уход невыразимо прекрасен, а здесь — смешон и отвратителен. Прекрасны только мизансцены: когда внутри вращающегося пространства люди падают, поднимаются, хватаясь руками за голые стены, и падают опять — уверенно стоит на ногах один только Тартюф, мускулистый, с обнаженным торсом, испещренным непонятными письменами, и абсолютно уверенный в своей непоколебимой правоте и вседозволенности. Он как-то ловко, перешагивая через всех, переходит из одной плоскости в другую. Но мы-то видим, что и сам он находится в этом же замкнутом пространстве, а потому обречен точно так же, как остальные.

Философская тема спектакля в конечном итоге побеждает все: и социальную составляющую (хотя так соблазнительно и легко разглядеть в мире, созданном на сцене, приметы мира, в котором все мы живем сегодня), и даже традиционную грубость немецкого театра, которая наверняка не всем по вкусу. Но похожий на рок-идола Тартюф как предвестник Апокалипсиса запомнится надолго. И восхитительная легкость, с которой европейский театр решает самые сложные проблемы нового времени, тоже.

Комментарии (0)