«Сотворение мира». Й. Гайдн.

Компания «Фура дель Бауш».

Художественный руководитель, режиссер и сценограф Карлуш Падрисса.

Так уж повелось, что «Фура дель Бауш» — это имя, вес, гарантия масштаба, зрелища, невиданности. Звучит-то как — Фура, да еще и дель Бауш. Коллектив, зарекомендовавший себя как вечный апологет эксперимента — беспроигрышный партнер любого фестиваля и праздника. Поставщик оригинальности, так сказать.

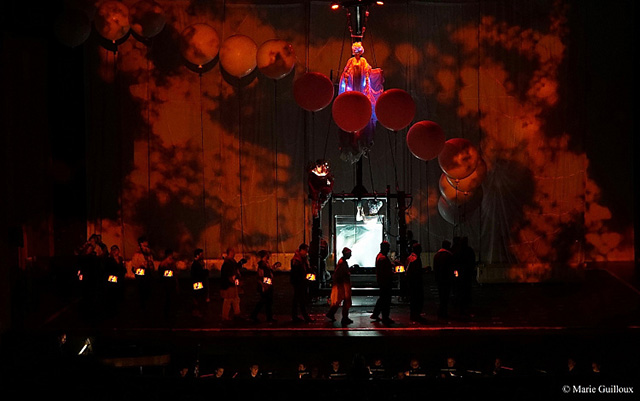

Сцена из спектакля.

Фото — архив фестиваля.

В последний раз экстравагантный каталонский коллектив выступал перед московской публикой в 2018 году в рамках празднования Дня Москвы со спектаклем «Афродита и суд Париса». Уже тогда было понятно, что «Фура дель Бауш» осваивает жанр современной мистерии, что само по себе было выдающимся посылом, решенным по всем правилам уличного масштабного действа. Это была работа прежде всего с впечатлением, а потом уже со смыслами. Ну шутка ли простоять почти два часа задрав голову к вечернему небу, где на кранах летают артисты, всадники, пегасы, светят в небо прожектора, а по земле меж расступающихся зрителей вышагивают куклы-гиганты. То был театр, созданный по законам уличного театра, в пространстве, предполагающем добровольность и многовариантность точки наблюдения и в принципе добровольность присутствия. Самый честный из всех уличный театр здесь оказался на высоте — пройти мимо или посмотреть лишь часть смогли считанные единицы. Правильно рассчитанный эпатаж уличного действа попал в десятку и заставил буквально раскрыть рты от изумления.

Так что на Чеховский фестиваль этого года коллектив ехал в ранге гарантированой сенсации, и, наверное, потому и открывал программу. Анонсы рекламировали девятиметровый экран, тысячелитровый аквариум, гелиевые шары. За остальное отвечали, как пишет программка, «магия и свет, вдыхающий жизнь в пространство сцены и зала». И все это в сочетании с ораторией Йозефа Гайдна «Сотворение мира» при участии симфонического оркестра имени Светланова под управлением Хавьера Улисеса Иллана и многочисленного хора — Камерного хора Минина.

Экран, аквариум, шары — все было. Солисты пели, оркестр играл, хор освоил не только вокальную часть, но и всякие игрища с планшетами, мизансцены и подобные шествиям перемещения по зрительному залу с шарами на собачьих рулетках. Монтировщики двигали по сцене гигантский кран, на котором то и дело в диковинном корсете подвешивали исполнителей. Экран оказался полотнищами на мачтах, свободно перемещавшимися по сцене, в финале просто упавшими плашмя.

Сцена из спектакля.

Фото — архив фестиваля.

Световое решение потрясало находками — в костюмах солистов то и дело загорались лампочки, создавая сносшибательный эффект обмотанного гирляндой человека. Видеопроекция качественно иллюстрировала — взрывы, молнии, облака и что-то там еще. К тому же зритель еще и просвещался — в проекции то и дело вкрапливались тексты совсем не из гайдновского оригинала. И пока хор и солисты, весьма, кстати, достойно, пропевали историю о семи днях сотворения мира, попутно изображая не то кочевников, не то беженцев, спектакль «Сотворение мира» наполнялся текстами с постулатами квантовой теории, утверждениями о существовании четырех измерений, заумными сентенциями о путях в прошлое, которые проектируют будущее, силе эволюции, особенностях ДНК и всяким другим подобным же. Как будто мы не в курсе, что Волга впадает в Каспийское море.

Витиеватый и очень религиозный текст гайдновской оратории на фоне этого современного глубокомысления зазвучал как никогда свежо и образно. Христианская картина мироздания о хаосе, воде, дне и ночи, животных и человеке явно не нуждалась в пояснениях.

Однако режиссер Карлуш Падрисса позаботился обо всем, чтобы быть правильно понятым. Взрыв внутри хаоса случается только под удар барабана при вспышке на экране наподобие розетки салюта, тьма — она наступает тогда, когда экран темный, день — когда он светлый. И так далее безо всякий вариаций, в полном соответствии с идеей театра как театра иллюстрированных картинок. Если идет дождь, то он идет в планшетах хористов, если речь о небесных сферах, то в руках исполнителей цветные сферы разного диаметра, если уж появились птицы, то на экране птицы, если насекомые, то насекомые. А уж если бог создал воду, то без аквариума не обойтись.

Сцена из спектакля.

Фото — архив фестиваля.

Собственно, тут «Фура дель Бауш» заходит на территорию будущего. Оперу в аквариуме или даже в бассейне еще не исполняли. Ну был, конечно, Лев Додин с его «Пьесой без названия», есть дворжаковская «Русалка», которую то больше то меньше погружают в воду, слава Гудини по-прежнему не дает покоя цирковым. Но вот чтобы оперу петь по горло в воде, об этом пока можно только и мечтать. «Фура дель Бауш» и ее героические солисты демонстрируют, что это возможно, но пока что не отвечают на вопрос — чего ради? Тысячелитровый аквариум на большой сцене оказывается эдаким прозрачным и довольно тесным ящиком, а кувыркающийся в нем в оранжевом жилете солист — неудачно выпавшим с лайнера туристом.

Доверительная наивность и обескураживающая простота уличного театра, выигрышная на открытом пространстве, под крышей современного концертного зала, заполненного вальяжной публикой, обернулась бедностью и прямолинейностью смыслов. Фронтальный обзор лишил зрелище многовариантности, театральный свет выпятил мизансценические неточности, а музыкальный ритм в отсутствие ритма режиссерского спровоцировал действо тягучее и быстро считываемое. При наличии всех исходных условий — космогонической идеи, солистов, хора, оркестра, машинерии, постановочных эффектов — мистерии под крышей не случилось, и тут есть над чем размышлять. Огромный потенциал каждого из отдельных элементов этого спектакля (чего стоят, например, артистические возможности даже гелиевых шаров, не говоря уже о собственно артистах, экранах и кранах) не сложился воедино, но распался на кванты, прекрасные по отдельности, но теряющиеся вместе. Фишка в прогрессивной совместимости несовместимого не сработала, уличный театр шагнул на территорию оперы и оступился, заметался и попал в ловушку собственных же художественных достижений. Тут впору подумать, что «Фура дель Бауш» только для русского уха звучит монументально, на деле же это — «сурок из Бауша», маленького каталонского местечка. И сурок попал в Москве в капкан.

Комментарии (0)