Международный фестиваль искусств «Дягилев P. S.» — 2018

«Баядерка. Пространство иллюзии» (La Bayadère — Nation of Illusion). Компания Noism (Япония). Хореограф Йо Канамори.

«Девушка с фарфоровыми глазами». «Провинциальные танцы» (Екатеринбург). Хореограф Татьяна Баганова.

«Пахита». «Урал Опера Балет» (Екатеринбургский театр оперы и балета, Екатеринбург). Хореографы Сергей Вихарев и Вячеслав Самодуров.

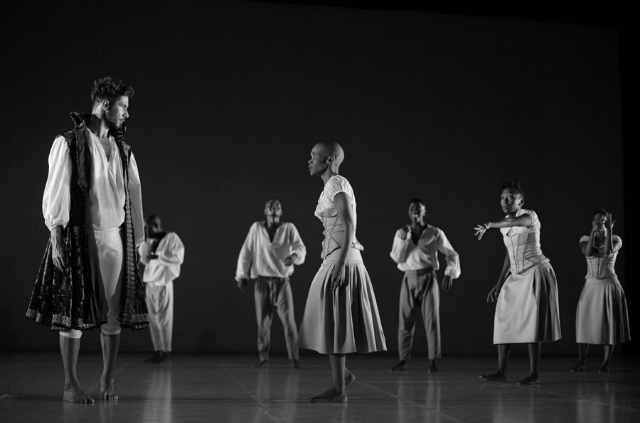

«Жизель». Компания «The Dance Factory» (ЮАР). Хореограф Дада Масило.

200-летие «классически-балетного всего» Мариуса Петипа к ноябрю отметили уже все, кто причастен и дотянулся. Главный ответственный за юбиляра — Мариинский театр — еще весной провел ревизию репертуара. Нашли конвенциональные спектакли, которые и так можно увидеть с некоторой периодичностью, да возобновленную на несколько показов реконструкцию «Спящей красавицы» Сергея Вихарева и Павла Гершензона, которая почти двадцать лет назад (премьера 1999 года) задала новый — архивный, «назад-к-истокам», «как-было-при-Петипа» — взгляд на «балеты наследия». Главными героями оказались танцы, возрожденные по гарвардским нотациям (единственный способ хотя бы условно фиксировать движение), и ожившие оригинальные эскизы: казалось, этого хватит, чтобы вновь увидеть «тот самый» спектакль еще императорского Мариинского. За прошедшее время материал для воссоздания поистратился, в «настоящего Петипа» успели наиграться и вернуться обратно, к редакциям редакций. Так Петербург начал год создателя классического русского балета.

Спрашивать, есть ли жизнь у этих балетов вне формата «красиво-традиционно», не поворачивается язык. Выручает тут фестиваль «Дягилев P. S.» — как всегда, подводящий в ноябре — декабре итоги календарного года. Он и взял на себя миссию показать, что с главным хореографом империи делают сегодня. Даже программу финального гала-вечера назвали так, чтобы никто не сомневался в поставленной задаче: «Петипа. P. S. Метаморфозы. XXI век».

Смотр вышел образцово-показательным: всего пять спектаклей, ни одного проходного. Поровну российских и зарубежных участников. От «нас» — одна из самых интересных пуантовых трупп, «Урал Опера Балет» (переименованный Екатеринбургский театр оперы и балета; если коротко — Вячеслав Самодуров и его танцовщики), и одна из старейших компаний contemporary dance — «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой. Первая — с подведением итога двадцатилетия реконструкций — балетом «Пахита», настолько же известным своим вездесущим Grand Pas, насколько малоизвестным целиком, и ответом, куда приводит стремление к «букве». Вторая — с настолько свободным сочинением на тему, что без названия на афише и не угадать, с кем происходит диалог. От «них» — две авторские версии популярных названий из неочевидных мест и фрагменты знаковых спектаклей вроде «Лебединого озера» Мэтью Борна и «Спящей красавицы» Матса Эка.

Образцовость тут еще и в том, что каждый отобранный спектакль дает ответ на сакраментальные вопросы: «что такое» Петипа, как его (как объект с историческими особенностями) и на него (как на явление в целом) смотреть, зачем мы до сих пор это ставим, почему на это ходим, наконец. И каждый спектакль можно подробно, долго, со вкусом разбирать: как обращаются с либретто, партитурой, используют ли хореографию первоисточника, меняется ли структура номеров, что исчезает или трансформируется, а от чего отказаться невозможно даже при очень радикальном настрое. Однако «Дягилев» в то же время собрал программу, которая выявляет характерные приемы — и именно о них и пойдет речь. Иначе говоря,

«Как ставить Петипа в XXI веке. Версия».

Сохранить нельзя переосмыслить

Екатеринбургская «Пахита» Сергея Вихарева — Вячеслава Самодурова, проходившая в программе по ведомству «сохранность», недвусмысленно сообщает: скорее всего, «того самого» балета мы не получим. В отличие от «Спящей» 1999 года, попытки воссоздать феерию такой, какой ее увидели первые зрители, последний спектакль реконструктора Вихарева случился как сомнение в ценности «буквы». От «оригинальных» декораций остается намеренно нереалистичное воспроизведение в виде гравюры — есть и домики, и испанские пейзажи, но нарисованные штрихами, больше напоминающие книжную иллюстрацию, чем «среду обитания» живого спектакля. Костюмы взяты не с эскизов, а с шаржей Ивана Всеволожского — и достоверных (героиня должна опознаваться безошибочно), и заостряющих характерные черты (за наблюдение благодарность коллегам Сергею Конаеву, использовавшему эту информацию в докладе на конференции «Мариус Петипа на мировой балетной сцене», и Павлу Гершензону). У этого финта есть практическая сторона — рисунок может передавать цвет реального костюма точнее, чем эскиз, фиксировать то, что в итоге оказалось на сцене. Но и доля сарказма, свойственного Самодурову-хореографу, имеется: изображение Марии Петипа, нечто среднее между кокоткой и модницей, оживает в Grand Pas третьего акта, от пышности и праздничности которого мало что остается.

К этой нарочито разношерстной «Пахите» (каждый акт решен в собственном художественном и пластическом стиле), кажется, способно прилипнуть все, что оказывается близко. Неизвестно, какая она «на самом деле». Вот и ответ «возможна ли реконструкция» — спектакль уподобляется многократно переписанной картине. Слои можно снимать бесконечно, но удовлетворит ли самое первое изображение публику, не потеряет ли полотно очарования? Переизобретенное Самодуровым Grand Pas, в котором сочетаются классический словарь и современное, сложносочиненное оперирование им, подводит итог: наслоение элементов, доставшихся от разных времен, может быть важнее аутентичности.

Пантомима: дешифруем мертвое наречие

Балетная пантомима давно в изгнании: очаровательный закодированный язык, в котором слова заменены простыми жестами, когда-то двигал драматическую составляющую и давал важные сжатые сведения, но со временем обветшал, вышел из употребления и сейчас либо заменяется драмбалетными танцами «на разрыв аорты», либо становится поводом для шуток. Ладонь, прижатая к левой стороне груди — знак любви, — иногда оказывается где-то в подмышке: что это значит, не помнят ни танцовщики, ни тем более зрители.

Однако у Петипа этих «слов» в избытке: так объясняются и лебеди, и пейзане в «Жизели», полностью построена на пантомиме приключенческая сцена неудавшегося убийства Люсьена в «Пахите».

«Дягилев» диагностирует: наречие нуждается в новом ключе или толковом словаре. Самодуров разбирается с проблемой ультимативно: второй акт его «Пахиты» становится эпизодом из немецкого экспрессионистского фильма. К условленным жестам добавляется почти карикатурная мимическая игра — и нависающие над головами артистов титры. Каждое движение сопровождается репликой-расшифровкой: это и остроумно — на месте и «достоверность», и доступность. Но в то же время есть в этом нечто неуловимо жестокое: пантомима уподобляется преувеличенной кинематографической эмоции, а в финале и вовсе развенчивается вместе с чуть картонными страстями либретто.

«Жизель» Дады Масило, в которой действие переносится из условной пейзанской идиллии в южноафриканскую деревню, тоже предлагает свой вариант: раз когда-то слова заместились жестами, почему бы не совершить обратный обмен? Деревня у Масило и так живет своей шумной, покрикивающей жизнью, вклинивая в музыку возгласы, стоны и визги. «Пешеходная» и наделенная в оригинале несколькими пантомимными монологами мать Жизели здесь начинает горлопанить, отчитывает нерадивую дочь на простоватом английском.

Сопоставление

Как максимально наглядно и без лишних нагромождений показать, как что-то менялось? Положить рядом результат «до» и «после». Желательно, не комментируя, не устанавливая иерархию.

Гала-вечер «Дягилева» художественная руководительница фестиваля Наталья Метелица назвала «аналитическим» и несколько раз подчеркнула, что «аттракциона», парада красивых номеров и виртуозностей ждать не придется. Собственно, их и не было — а были ладно собранные в пары «традиционные» и «новаторские» версии, причем из второй категории фестиваль добыл несколько постановок, которые даже по прошествии немалого времени продолжают скандализировать балетоманов. Рядом с лаконичной, чуть «подуспокоенной» по сравнению с обыкновенной феерической пышностью реконструкцией Ратманского — вытянутая на сцену в бессознательном состоянии Аврора-наркоманка, придуманная Матсом Эком. В паре с идеализированной цыганкой Эсмеральдой, похожей сразу на всех «южных» героинь Петипа, — по-французски терпкая, нагловатая, резкая Эсмеральда Ролана Пети. «Петипа. Метаморфозы» сложился как краткий пересказ путей балета за XX век: такой же разностилевой, говорящий на диаметрально противоположных языках, не всегда соблюдающий хронологию и тем не менее мирно сочетающий старину и желание заговорить о ней на современном языке.

Сюжет и добавления от себя: да и да

В балете на либретто покушаются много реже, чем в опере: принцев и принцесс переодевают, переселяют, учат двигаться иначе, но их истории остаются такими же условными. «Дягилев» же собрал то, что можно назвать (по аналогии с «режиссерской оперой») режиссерскими балетами. Привычный «скелет», последовательность действий, остается, но дополняется подробностями.

Так условно-индийская мелодрама оригинальной «Баядерки», где ориентальность отвечает не за суть, а за оформление, отправляется компанией Noism в японское Средневековье — и там неожиданно приживается. Любовный треугольник, приправленный разностью статусов и смертью, здесь обрастает подробностями. У Петипа отношения между дворцом, храмовниками, воинами и «простолюдинами» так и остаются в зачатке. Японцы же выдумывают целый мир с феодальной раздробленностью, пятью воюющими народами, их сложным внутренним сопряжением и даже экономической системой — последняя (наконец) логично объясняет финальный акт теней, возникающий из опиумного сна Солора. Noism, ничего радикально не меняя, умудряется рационализировать и психологизировать либретто, превращает балетную сказку в фундаментальное, с многочисленными внутренними ловушками и политическими играми, полулегендарное повествование.

Стираем глянец

Поздний XIX век предпочитал завершать вечер на высокой ноте, извлекая даже из формально несчастливых повествований грандиозный светлый апофеоз. Главный же итог «Метаморфоз» фестиваля — желание приземлить балеты, позволить им и быть такими же эстетичными, и не бояться уйти от хеппи-энда.

Петипа сегодня — феминистская «Жизель» Масило, где односельчане забивают героиню за «падение», предатель-возлюбленный достоин непрощения, смерти, а Жизель сама забивает кнутом обидчика. Это и постскриптум к японской «Баядерке», где за чистой красотой акта теней следует почти анекдотическое возвращение в реальный мир, к неизбежной свадьбе героя с нелюбимой, но уже просватанной дочерью правителя. Наконец, это заедающая рефренность багановской «Девушки с фарфоровыми глазами», где любовь к кукле превращается в кукольную, ненастоящую, патологическую любовь-преследование. В каком-то смысле героиня Татьяны Багановой, толпа одинаковых девушек преувеличенно идеальной наружности, и ее постепенная эволюция от угрожающей «стэпфордской жены» до женщины, способной лишь бесконечно вскрикивать «я одинока!», — и приговор «старине», и указание на путь развития.

Комментарии (0)