28 июня в Петербурге открылся XVI фестиваль современного танца Open Look

Если бы на каком-нибудь конкурсе существовала номинация «фестиваль-герой», то призовое место в ней непременно получил бы петербургский Open Look. Организованный в 1999 году на голом энтузиазме пары фанатиков своего дела — Вадима и Натальи Каспаровых («Каннон Данс»), этот фестиваль ухитрился не только выжить, но и вырасти в самых экстремальных условиях. И если успех у публики, интересующейся современным танцем, он обрел почти сразу, то с официальным признанием дело обстояло сложнее. Поддержку городского комитета по культуре фестиваль получил лишь с 2006 года, после того как потерял свое помещение в ДК им. Первой Пятилетки, снесенного под строительство новой сцены Мариинского театра. Теперь все иначе.

На пресс-конференции, посвященной открытию XVI Open Look, все как один официальные представители заявили о понимании важности развития и поддержки современного танца. Действительно, на юбилейный XV Open Look в прошлом году городом было выделено больше средств, чем обычно: появилась возможность организовать фестивальный процесс качественнее, дать масштабную рекламу, провести спектакль израильской труппы «Kibbutz» на исторической сцене Александринского театра — и это стало событием городского масштаба, а не подарком для узкого круга любителей контемпорари данс.

В этом году Open Look впервые проходит на Новой сцене Александринского театра, сотрудничество с которой «Каннон Данс» начал в 2013 году с проекта «Dance Nederlands» (в рамках Перекрестного года культуры России и Голландии). Пространство Новой сцены концептуально и технически идеально подходит для фестиваля, есть взаимопонимание с руководством театра, поэтому в планах — продолжение совместной работы. Хочется верить, что это будет не только решение «квартирного вопроса», но и совместные творческие проекты. Единственный недостаток: вполне камерные залы Новой сцены, которые так хороши для спектаклей контемпорари данс, не всегда смогут вместить всех желающих, особенно если речь идет о хедлайнерах фестиваля.

Первая часть программы Open Look’2014, «Dance is Great/Britain», связана с Перекрестным годом культуры России и Великобритании и включает в себя спектакли Билли Коуи (3D-проект), Рассела Малифанта, Лиз Аггисс (stand-up перформанс) и британский кинотанец. Вторая часть — «World Look» — представит хореографов из Чили, Израиля, Китая (впервые на Open Look), Америки и франко-германский проект «Monchichi». Третья часть — «Russian Look» — в этот раз объемнее, чем обычно, что связано со сменой концепции. Теперь эта часть позиционируется как платформа российского современного танца, где в компактные сроки можно будет увидеть большое количество премьер, что важно и для конкурсного жюри «Золотой Маски», с которой у фестиваля Open Look есть связь. В этом году будут представлены танцевальные компании из Екатеринбурга, Казани, Петербурга и Москвы.

В качестве хедлайнера фестиваль пригласил британского хореографа Рассела Малифанта (Russel Maliphant Company), который уже был участником Open Look в 2003 году, правда, тогда еще не столь известным и популярным. В 2009 году «Золотая Маска» в рамках своей программы «Легендарные спектакли и имена XX века» привозила проект Малифанта с Сильви Гиллем — «Push» — в Москву (МХТ им. А. П. Чехова), а в 2011 году «Push» был показан в Мариинском театре.

Программа Малифанта «Still Current» включает пять отдельных миниатюр: «Still», «Traces» (Следы), «Two» (Два), «AfterLight» (Part 1)/(ПроЗрение. Часть 1), «Still Current» (Все еще актуально).

Обычно имени Малифанта сопутствует длинный список освоенных им наук, техник и методик: анатомия, физиология, биомеханика, рольфинг, йога, тай-чи, цигун, кароэйра, поппинг… это не считая Королевской балетной школы и работы в труппах «DV8», Майкла Кларка, Розмари Батчер, Лори Бут. (Чуть меньше такой список у трех прекрасных танцовщиков труппы.)

Применительно к Малифанту подобное перечисление не лишено смысла, поскольку весь этот багаж так или иначе находит отражение в его танце. А еще потому, что этого хореографа интересует в первую очередь исследование движения, эксперимент. Отсюда особенности хореографии: абстрактность, работа в малых формах (10-15 минут), впечатление work in prоgress, импровизационность, порой усложненность, сосредоточенность на технике исполнения, мультитехничность. Все эти характеристики применимы для большей части хореографии контемпорари, потому что движенческий поиск и эксперимент, в общем-то, кредо этого направления. По сути, если в начале ХХ века открытие свободного танца было подобно открытию космоса, которое принесло осознание безграничности и свободы в развитии движения, то теперь хореографы концентрируются на изучении отдельных планет, где каждый выбирает себе сферу и метод исследования. В результате каждый хореограф — сам себе вид, жанр и стиль, если, конечно, он его найдет.

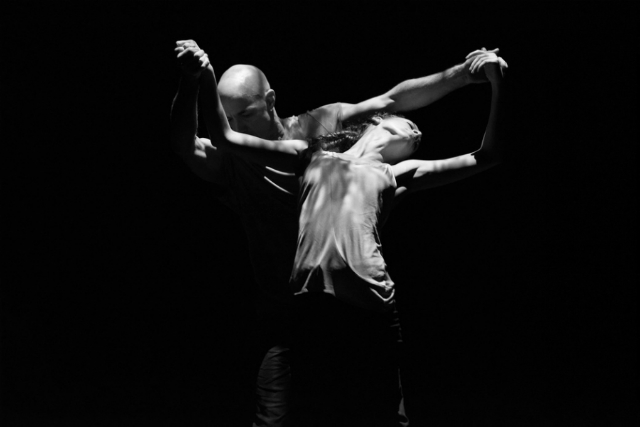

Малифант свой стиль нашел, он узнаваем. В «Still Current» танцовщики сосредоточены на техническом процессе исполнения, телесных ощущениях, взаимодействии. Пространство осваивается в большей степени по вертикали, чем по горизонтали: от партера до верхних поддержек. Акцент на работу корпуса, рук, партнеринг. Прыжки почти отсутствуют. Растяжение, сжатие, перенос веса, поиск центра тяжести, смена ритма и темпа, управление энергетическими потоками — набор тем известен еще со времен зарождения модерна, однако Малифант находит свой путь, метод работы, и это вполне небезынтересно.

Второе направление, которым занимается Малифант, — это работа со светом (с 1994 года в сотрудничестве с художником Майклом Халлсом). Свет приобретает у Малифанта пространственно-временные характеристики, становясь как бы неосязаемой декорацией. Также свет активно интегрируется в хореографическую ткань, вместе с ней создавая архитектонику спектакля. Для каждой миниатюры придумана индивидуальная световая декорация-партитура. Не чернильная коробка сцены, а прямоугольник света на полу (порой совсем крохотный) обозначает границы танца. Свет откликается на движения, и наоборот. Световые блики пятнят тела танцовщиков, устраивая свою пляску-перетекание, что вносит изменения в восприятие танца.

Несмотря на отсутствие нарратива и незавершенность как принцип (большая часть миниатюр заканчивается в процессе движения), все-таки получились разные истории. Какой-то свой внутренний сюжет танцовщики выстраивают, пусть даже этот сюжет называется «этюд на тему контактной импровизации», как, например, в «Still Current» (Малифант/ Кэрис Стейтон).

В «Still» (Диксон Мби/Стейтон) задана тема скульптурности: свет подчеркивает фактурность безупречного тела африканского танцовщика, прекрасно владеющего поппингом.

В красивом мужском трио «Traces» (Малифант/ Мби/Томасин Гюльгеч) танцовщики работают с палками (примерно в половину человеческого роста). Ассоциативно предмет в руке обретает разные качества: во время густого соло контрабаса вдруг померещится смычком, а то — оружием или указкой. Ассоциаций может и не быть, важно, что это вновь исследование изменения качества движения.

В «Two» (Стейтон) — женском соло (его исполняла Гиллем в «Push»), танцовщица практически не сходит с места, очень активно, в сумасшедшем темпе работая руками и корпусом, что придает всему соло несколько истерический характер.

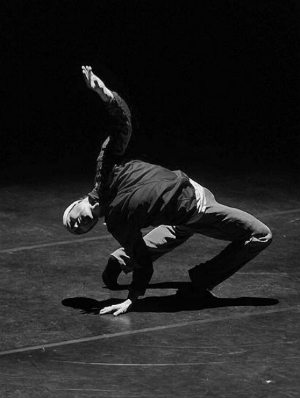

«AfterLight» (Гюльгеч) создан по мотивам рисунков и фотографий Вацлава Нижинского. Танцовщик наряжен в красно-синий спортивный костюм (a la фрики Гоголь и Пушкин из «Шинели» Максима Диденко) и шапочку типа купальной, телесного цвета. Между тем это вовсе не фарс. Гюльгечу действительно удается создать впечатление рефлексивно-болезненного сознания. Под музыку Эрика Сати («Гноссианы») Гюльгеч, а вслед за ним и свет, раскручиваются из центра, чтобы выйти за пределы малого радиуса. Но в финале все снова стягивается к точке, в которой волчком закручивается танцовщик с устремленным вверх взглядом.

Есть одна особенность, по которой сразу можно узнать Малифанта, — это постановка корпуса. Зафиксированная как монолит спина — от макушки до копчика (соответствует фиксации корпуса в рольфинге). Если в эстетике классического танца это выглядит вполне привычно и даже естественно, то в хореографии Малифанта, где все части тела могут вращаться как на шарнирах, это режет глаз. Да, танцовщики выполняют перегибы назад, но вперед — только с прямой спиной. Со временем такая жесткость начинает утомлять и даже раздражать взгляд.

Продолжением британской программы стали любопытный эксперимент Билли Коуи, где технология 3D сочетается с живыми танцовщиками, и сумасшедший, прекрасный, незабываемый stand-up перформанс Лиз Аггисс.

Спасибо ПТЖ за поддержку!

Статья прекрасна, но только Dans и Dance — это совершенно разные вещи. И что-то мне подсказывает, что первая часть фестиваля Open Look называлась «DanCE is great/ Britain».