Чехов на донской сцене

Чехова в нашем крае ставят «всю дорогу»: и в Ростове, и в Новочеркасске, и в Новошахтинске. И тем более в Таганроге — там вообще ни один сезон без Антона Павловича не обходится: ставят по его пьесам и рассказам и на сцене драмтеатра им. А. П. Чехова, и в гимназии, где он учился, и в домике, и в лавке Чеховых. Нынче, в очередной раз, — «Вишневый сад» в режиссуре Зураба Нанобашвили.

«Вишневый сад». А. П. Чехов.

Таганрогский драматический театр им. А. П. Чехова

Режиссер Зураб Нанобашвили, художник Елена Сенатова.

На сцене скорее не дом, а его макет, а над треугольником крыши — световой медальон с переплетением сухих веток. Очевидно, что это уже не тот сад, плоды которого мочили, мариновали да сушили и возами отправляли в Москву и Харьков. Не тот, который упомянут в энциклопедии (интересно, кто эту запись видел?).

В сцене пикника зеленый шелк спускается с колосников и устилает все пространство. Это намек на сад. Все в прошлом, все в прошлом… Только люди еще пытаются выдать вчерашнее богатство за сегодняшнее счастье. Один Лопахин понимает и тяжело переживает драму умирания некогда крепкого поместья.

В роли Ермолая Алексеевича — совсем молодой артист Игорь Перунов, недавно сыгравший романтика Марина в «Безымянной звезде» (типаж представляете). И хотя Лопахин настаивает на том, что он остался мужик мужиком, похож он здесь на студента из разночинцев. И вполне уместны на нем белая жилетка и желтые туфли. И можно поверить Пете, что у нового купца тонкая душа. Возвратясь с торгов, он обессиленно откидывается на спинку стула и, явно испытывая неловкость перед всеми, кто застыл в ожидании — хозяевами (уже бывшими), гувернанткой, конторщиком, лакеями…— тихо, точно извиняясь, произносит: «Я купил…» И когда все, потрясенные, разбредаются, кричит в эйфории: «Я купил!»

Выигрыш добыт собственным умом и потому вызывает у него сильные эмоции. Ермолай Алексеевич вообще человек ярких чувств, а коли их нет, то не может он жениться на Варе только потому, что отдает ей должное как хорошей девушке.

Если представить поместье маленькой планетой, то на ней — три островка с населением, живущим по собственной логике и имеющим мало общего с другими «островитянами»: Раневская и Гаев; Лопахин; Аня и Петя. Бывшие хозяева (она сорит деньгами, не в силах сдержать себя; он проел состояние на леденцах) по определению никогда не могли бы понять прагматичного Лопахина. Постановщик спектакля тут не держит ничью сторону, с пониманием отнесясь ко всем персонажам. Нежная, чувствительная Любовь Андреевна (Татьяна Шабалдас) и безобидный барин Леонид Андреевич (Олег Радченко) просто застряли в своем детстве — такая оказия! Их несет на рифы в немилосердном жизненном море, и они до последней секунды предпочитают не видеть смертельной опасности. К финалу он катит деревянную лошадку, она прижимает к груди куклу. С ними они садятся на ступеньку авансцены, ища друг у друга защиты, греясь теплом друг друга…

Зураб Нанобашвили ставит лирический спектакль, действие которого сопровождается мелодией романса Александра Дюбюка «Спрятался месяц за тучку», навевающего грусть и сожаление. Забыт способ, как жить достойно и осмысленно, себе и окружающим на пользу и на радость.

Что же касается третьего «островка» — Ани с Петей, то, к сожалению, речи о грядущей эре счастья и приветствия новой жизни воспринимаются как краснобайство. Не нашлось в этой версии места Шарлотте (вышла эскизная фигура фокусницы), и прохожий китаец с невнятными намеками на реалии сегодняшнего дня тоже вызывает вопросы.

Фирса обычно играет опытный актер, и в таганрогской постановке в этой роли — Сергей Герт. Это единственная здравомыслящая фигура на «островке» Раневской-Гаева, где мыкается и Семен Епиходов, «22 несчастья», весь извиноватившийся (ясная, внятная работа Романа Пылаева). А уж Фирс никого не винит. Не знаю, кому из режиссеров раньше пришла мысль о таком финале, но в курсе, что этот не оригинален. Однако в эмоциональном впечатлении ему не откажешь. Фирс не уходит в проем шкафа, а медленно ложится туда, как в домовину, и натягивает на себя белое полотнище, которым и был накрыт этот многоуважаемый предмет мебели.

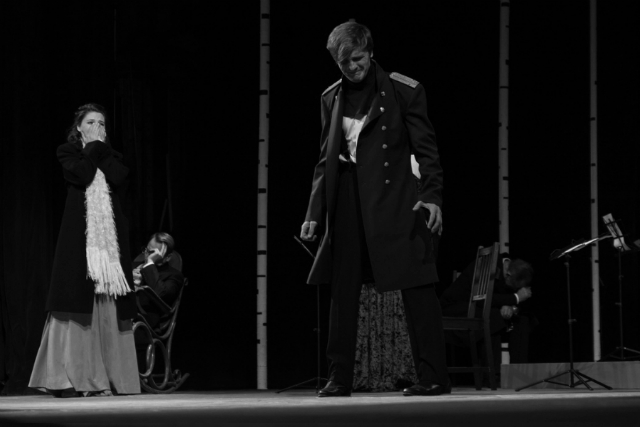

«Три сестры». А. П. Чехов.

Ростовский театр драмы им. Максима Горького.

Режиссер Григорий Кавтарадзе, художники Бидзина Кавтарадзе и Валентина Сергеева.

«Неловкая история» — так Чехов сам назвал в письме к другу события своей пьесы «Три сестры». Этой неловкостью начинены монологи персонажей, выходящих на специальную площадку величиной с сиденье стула и говорящих прямо в зал. Это они нам рассказывают о том, что их тревожит. Даже кажется, что оправдываются. За неудавшуюся жизнь. В частности, за то, что не работали никогда в жизни или ходят на службу, но она им опостылела. Андрей (Евгений Климанов) адресует нам вопрос: «Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны?..» Проиграв свое настоящее, он утешается взглядом в будущее, которое видит свободным «от праздности… от гуся с капустой… от подлого тунеядства». Куда ж ему в это светлое будущее, когда рядом жена Наташа, «шершавое животное»? Режиссер «смягчил» ее облик, выведя не в розовом платье с зеленым поясом, а в платье более мягких тонов, синих — тут контраст был не таким вопиющим (Кристина Гаврюкова играет Наташу так, что понятно: наступление хамства всегда заканчивается победой, когда нет отпора). Один Кулыгин (Сергей Власов), всегда оживленный и бодрый, всем доволен: и учительством в гимназии, и женой Машей, которая до потери памяти увлеклась другим человеком.

В странном доме живут Прозоровы. Художники Бидзина Кавтарадзе и Валентина Сергеева поместили их в антиуют. Небольшой черный столик и черные стулья наводят на мысль о временном пристанище; голые белые шесты с темными поперечными полосками намекают на березовую рощу. И когда Вершинин радуется обилию цветов, мы понимаем, что он видит то, что скрыто от наших глаз. А пожар не вызывает у нас эмоций — чему тут гореть?

Духовой оркестр в правой кулисе с первой же сцены будоражит зрительское воображение. Тем более что напротив стоят пустые пюпитры. На том их декоративная функция исчерпана. Умолкнувшая музыка? Так в левой кулисе пианино, к которому несколько раз сядет Маша. А оркестр будет вступать всякий раз, когда кто-то произнесет слова «военные» или «бригада», и совсем неожиданно — после реплики Кулыгина в сторону Наташи: «Разошлась…»

Режиссер Георгий Кавтарадзе знаком ростовским актерам и ростовским зрителям постановками по Шекспиру и Достоевскому в 90-е годы. Он искал в этих материалах точек соприкосновения с горячими событиями дня, сплетая времена, наглядно демонстрируя, как история развивается по спирали. Пьеса Чехова идет «в чистом виде» и задевает сегодняшних зрителей беспокойной мыслью о призрачном существовании обитателей дома, которое то ли есть на самом деле, то ли просто кажется жизнью (что они и сами подозревают). Смысл этой постановки, как я понимаю, — в желании внимательно рассмотреть этих людей, живущих в глубоком разладе со словами, которые они произносят. Говоря по разным поводам «А не все ли равно?», «Мне все равно», они в действительности мучаются той безнадегой, из которой не находят выхода. И даже Чебутыкин (Юрий Добринский), некстати мурлыча свою «тарарабумбию» и цинично отозвавшись на убийство Тузенбаха, порой не может сдержать слез.

Кстати, все эти словечки, стихотворные цитаты, точно середина мысли, прежде проговоренной персонажем про себя, в этом спектакле ничего не значат. Точно не стоят за ними сомнения, метания, желание скрыть неуверенность, уязвимость, незащищенность от жизненных ветров. До обидного проходной промелькнула сцена с волчком.

А вот в том, как общаются сестры — в откровенности, в желании не просто обняться, а стать единым целым, — читается простая мысль: они ищут спасения друг в друге. И строгая, рассудительная Ольга (Елена Климанова), и непосредственная, стремительно взрослеющая Ирина (Юлия Кинеберг), и загадочная Маша (Оксана Войцеховская), больше смахивающая на Машу из «Чайки», которая носит траур по своей жизни. Эта средняя сестра, постоянно находящаяся в пограничном состоянии между соблюдением приличий и нервным срывом, в прощальной сцене с Вершининым отвешивает ему пощечину (?!), прежде чем приникнуть к нему. А сам «влюбленный майор» из прошлого (Роман Гайдамак), видимо, с тех романтических времен изрядно поскучнел и при расставании ведет себя так, будто скорее тяготится Машиной неврастенической страстью, чем печалится концу своего короткого счастья.

Может, и вправду самая сильная любовь — неразделенная, как утверждают многие поэты? Так любят Тузенбах (Алексей Тимченко) и Соленый (Александр Волженский). Робкий, но не теряющий надежды барон (почему-то говорящий с акцентом, хотя он немецкого и не знал никогда), и штабс-капитан в дешевой демонической маске, бретер — такие соперники были бы в комедии уместны. Но Соленый в спектакле — единственная фигура, к финалу вызывающая особый интерес. Вроде впроброс прозвучали его прежние слова о том, что он вдвоем с кем-то не такой вздорный, как в обществе. И позже — что «все-таки честнее и благороднее очень, очень многих… И могу это доказать». И, право, доказал. Кажется, уже все забыли о гибели Тузенбаха, а Соленый вышел растерянным и подавленным, точно вовсе не собирался подстрелить барона, «как вальдшнепа», а фраза была лишь бравадой. Он сделал какое-то неопределенное движение рукой и в сердцах грохнул об пол и раздавил ногой флакон с духами, который вечно вертел в руках.

Светлое будущее как-то не очень просматривается. И последние слова Ольги «…и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем…» усечены до «зачем мы живем, зачем страдаем…». То есть, не узнаем никогда.

Комментарии (0)