О спектаклях IV курса Школы-студии МХАТ под руководством Виктора Рыжакова

Петербуржцам повезло. 1 и 2 июня на сцене Театра на Литейном пройдут короткие гастроли выпускного курса Школы-студии МХАТ под руководством Виктора Рыжакова. Повезло потому, что в Москве билетов на «рыжаковцев» больше нет и не будет, а в Петербурге еще можно успеть.

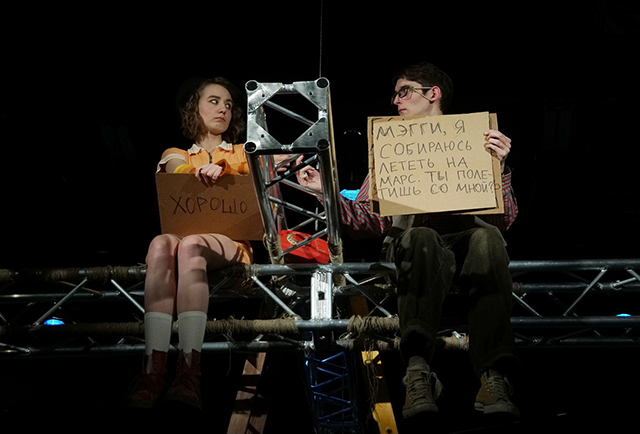

Сцена из спектакля «Рассказ о многих интересных вещах».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Последние полгода в столице билеты на спектакли этого курса раскупают с завидной скоростью. Запись на популярные квартирники и показы в учебной аудитории закрывается минут через пятнадцать после старта. Зрительный зал всегда битком — на доставленные стулья рвутся студенты театральных вузов. Виной ажиотажа — сарафанное зрительское радио, уверенно распространяющее по театральной Москве молву: «бутусовцы» и «рыжаковцы» лучшие в этом году.

По количеству сыгранных спектаклей «рыжаковцы» действительно оставляют далеко позади не только выпускников актерских и режиссерских факультетов этого года по всей стране, но и большинство предшествующих выпусков. В репертуаре курса 15 спектаклей, 10 из которых были сыграны на сцене Учебного театра и еще пять идут в разных пространствах — от аудиторий до городских библиотек. Палитра художественных союзов столь же обширна: спектакли на курсе поставили маститые и начинающие режиссеры, педагоги Школы-студии, актеры московских театров и даже сами студенты. Один из главных хитов курса — детская терапевтическая опера «Секрет би-дуби-бу» — результат коллективного соавторства всего курса. Опыты в самых разных театральных жанрах — от трагедии, драмы и даже клоунады до пластических и вокальных спектаклей — подкреплены внушительной гастрольной афишей от Южно-Сахалинска и Нижнекамска до Еревана и Тбилиси.

Сцена из спектакля «Рассказ о многих интересных вещах».

Фото — Школы-студии МХАТ.

В свои разнообразные творческие поиски артисты третьего набора мастерской стартовали поступательно. Программной платформой и портретом курса стала работа с мастером: одним из первых был выпущен спектакль «Рассказ о многих интересных вещах» в режиссуре Виктора Рыжакова по рассказам Андрея Платонова. Он наследует предшествующим опытам мастерской, в которой сложная проза (а второй выпуск, например, обращался к прозе Виктора Астафьева) становится надежной основой становления и развития творческой личности.

Выбранный материал рассчитан на сопротивление — судьбу настрадавшихся и нередко раздавленных жизнью людей непросто примерить на себя тем, кто едва покинул тинейджерство. В спектакль, который начинается как дружеские посиделки со зрителями за большим столом с сушками и чаем, буквально врывается Андрей Платонов в исполнении Константина Фридовского. Выбеленное, как у Пьеро, лицо, ломкие пластика и голос выдают человека беспомощного, не умеющего взять в толк свою писательскую виновность за одно лишь творчество.

Фигура Платонова и его полные обезоруживающего наива письма к жене (Алесия Некрасова) цементируют 13 фрагментов спектакля по рассказам писателя. Сценография лаконична и функциональна: стол превращается в стену, подиум, раздвигается, обнаруживая пропасть между героями (как, например, в рассказе «Неодушевленный враг»). В каждом из фрагментов участвуют два-три исполнителя, но образ застолья сохраняется — до или после своего выхода актеры сидят вокруг сценического пространства, живо реагируют, задают музыкальные темы, подхватывают песню. Музыкальная оснащенность выпускников Школы-студии МХАТ известна — частью учебы становятся освоение как минимум одного, а по большей части нескольких музыкальных инструментов и участие в вокальных спектаклях (достаточно вспомнить, например, «Современный концерт», ставший хитом второго выпуска, а впоследствии и «Июльансамбля»).

Сцена из спектакля «Рассказ о многих интересных вещах».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Вокальное обрамление «Рассказа о многих интересных вещах» — фольклорные композиции, полные изумительной напевности и неизбывной тоски. Центральная тема спектакля — собирательный образ платоновского героя, того самого сокровенного человека, который «чем беднее, тем добрее». Героиня Евгении Мугайских (рассказ «Корова»), большегрудая, глазастая, простоватая и безропотная корова, отдает родине молоко, мясо и сына Васеньку. Покорный и робкий во взгляде и жесте Назар Фомин (рассказ «Афродита») в исполнении Матвея Пташного строит электростанцию и терпит удары судьбы, дожидаясь всего-то личного счастья с изменчивой, лукавой Афродитой (Александра Ахметзянова).

Два солдата (рассказ «Неодушевленный враг»), немец и русский, два ненажившихся еще мальчишки в исполнении Данилы Голофаста и Максима Павлова, остро чувствуют свою схожесть, даже симпатию, но пытаются ухватиться за навязанную идею ненависти к врагу. Ближе к финалу («Счастливая Москва») ищет и не находит своего счастья хлесткая, порывистая Москва Честнова (Елена Степанян), а рядом вьется полный искренней заботы Сарториус (Сергей Тупогуз). Артисты спектакля вместе с режиссером смотрят на своих персонажей с любовной иронией, их поиски характерности идут через говор, пластику, наивный комизм (например, Александра Ахметзянова и Тимофей Бенедиктов не скрывают желания поиграть в клоунов в рассказе «Старик и старуха»), но главным становится внутреннее понимание и проживание судеб простых людей.

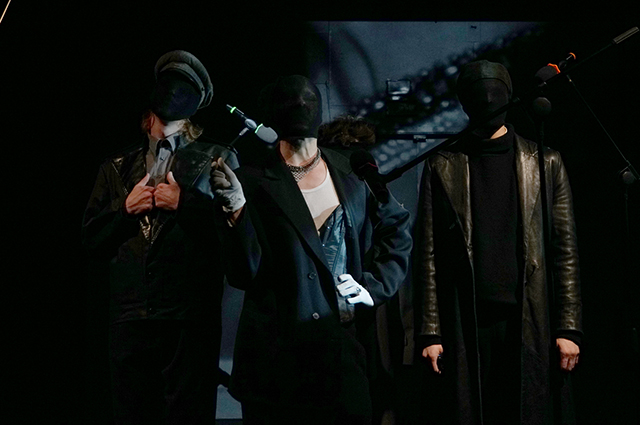

Сцена из спектакля «Тиль».

Фото — Школы-студии МХАТ.

В жизнь сценических героев вклинивается текст реального документа — писем Платонова, полных тревоги за арестованного Тотика, Тошу — сына Платона (который, как мы знаем, так и не оправится после нескольких лет лагерей), и эта случившаяся трагедия не оставляет пространства ни для шуток, ни для иронии. Финальная «Поэма мысли» возвращает ситуацию застолья — размышления Андрея Платонова о жизни, мире и человеке звучат авторским текстом молодых людей, и в нем больше вопросов, чем ответов: «Почему не может спастись мир?», «Самое большое чудо, что мы все еще живы», «Хочет ли мир своего спасения?». А в сердце не хватает любви, и собственно об этом поставлен «Рассказ о многих интересных вещах».

Иным путем движется мысль о судьбах человечества в спектакле «Тиль». Поиск героя витает в воздухе. Героя, который не струсит, не предаст, не донесет. И даже перед лицом смерти скажет правду, улыбнется, отшутится, выживет. Там, где мир обваливается на глазах, где жить особенно некуда, герои обязательно появляются. Облеченный этой полной спасительного идеализма надеждой режиссер Ринат Ташимов и развивает с молодыми «рыжаковцами» историю о фламандском герое.

Исходный материал — не громоздкий роман Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях — забавных, отважных и достославных во Фландрии и иных странах», но легкая и изобилующая лаконичными истинами пьеса Григория Горина «Тиль», ставшая в 1974 году основой легендарного одноименного спектакля-мюзикла тоже очень молодого, едва встававшего на ноги обновленного театра «Ленком» в первые режиссерские годы Марка Захарова.

Сцена из спектакля «Тиль».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Слава Николая Караченцова и Инны Чуриковой для нынешних выпускников еще впереди, но пепел Клааса уже стучит в эти молодые сердца: «Время подлым не бывает, только люди». Оттого и текст пьесы разбавлен хулиганской отсебятиной, музыка Гладкова заменена на композиции «Раммштайна» и «Тату», звукорежиссера Прохора просят поддать жару, а на сцене то и дело обращаются друг к другу по реальным именам. «Я тут другую роль играю», — говорит актриса Анна Затеева, появляющаяся не как Неле, а как блондинка Беткен. «А что, так можно было?» — изумляется актриса Дарья Дмитриева. И выходит в следующей сцене не как полубезумная Каталина, а как яростная королева.

Художник Анна Комарова выстраивает зеркальное пространство: зрители сидят на сцене Учебного театра Школы-студии, занавес время от времени открывает пустые зрительские места. Оттуда смотрят на сцену без пяти минут выпускники, туда уходит на костер отец Клаас. А по сцене туда-сюда двигают кладбищенскую ограду — где-то здесь родился и умер этот самый Тиль. Сцена засыпана сеном — в нем валяются, им кидаются, — в контровом свете оно смотрится эффектно, если бы не одно обстоятельство — на нем сжигают непокорных.

Тиль в исполнении Ивана Лёшина — сама голубоглазая стойкость вкупе с не нуждающимся в объяснениях чувством правды. С таким не совладать. Белокурый и кудрявый, он вписывается в архетип национального героя: за очаровательной улыбчивостью таких парней нередко та самая искомая несгибаемость и вера в высшие идеалы. Под стать ему папаша Клаас в исполнении Всеволода Кремера — громогласный, в чем-то даже брутальный, этот рыжеволосый рокер точно знает, в чем его правда. На костер папаша Клаас отправляется, посылая такой же отвязной и несгибаемой жене Сооткин (Елена Степанян) последний привет — рокерскую «козу».

Сцена из спектакля «Тиль».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Смерть Клааса меняет визуальный образ спектакля: отныне сцена засыпана черно-серыми пепельными лентами. Нарастающий нуар подкрепляет безжалостный инквизитор в исполнении Даниила Гнездилова. Абсурд предъявленных Клаасу, а чуть позже Тилю, обвинений очевиден всем. Удивляется происходящему наивный Ламме (Сергей Тупогуз), простодушно шутит со своими жертвами, а потом плачет по ним палач (Василий Швецов), мельтешит и что-то лепечет в свое оправдание предатель и доносчик Ганс (отличная работа Данилы Голофаста). Чуть отдельно в силу композиционного решения существует холодный, как андерсеновский Кай, король Филипп в исполнении Дениса Хохрина. И в какой-то момент становится понятно, что все они — одногодки-однокашники, ребята с одного двора, местечка, курса, один из которых выбирает путь героя, другой судьи, а третий предателя.

В этом мальчишеском спектакле женским персонажам нелегко, хотя Анна Затеева в роли Неле и Елизавета Оглоблина в роли Калликен каждая по-своему очаровательны. Может быть, поэтому режиссер позволяет им изрядную долю импровизации, придумывает вставные элементы вроде кабаре Амстердам с лихими танцами и убойными песнями. Импровизация становится катализатором актерского таланта Дарьи Дмитриевой в роли Каталины, намертво приковывающей к себе внимание зрителей своим полушепотом, фразами как бы в никуда, сомнамбулической пластичностью. Ее Каталина — колдунья, у которой в невнятном бормотании всегда вовремя проскакивают меткое слово, оценка, сочувствие. Ворожба Дмитриевой — и прежде всего своей роли — простирается и дальше: в крошечном фрагменте в качестве королевы она обнаруживает и внезапную злость, и язвительность.

Идеалистическая интонация материала близка участникам спектакля. Он полон молодеческого драйва и легкости, а исполнители словно оглядываются друг на друга — где же он, новый герой?

Сцена из спектакля «Вино из одуванчиков».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Гораздо труднее продираться к смыслам артистам в спектакле «Вино из одуванчиков» по мотивам произведений Рэя Брэдбери в режиссуре Полины Рашкиной. В громоздкой композиции трехчасового спектакля ускользают главные идеи и мотивации персонажей. Его пэчворковая структура сродни лоскутному заднику из ковриков, и в многочисленных этюдного характера фрагментах остается следить за актерскими находками и перевоплощениями. Это спектакль о сложностях взросления и поиска своего пути, сыгранный про подростков для подростков и подрощенных детей. В попытках завоевать Мэгги (Алесия Некрасова) мучается чуть нелепый Дуглас, странности не снимающего железную маску Джона (Тимофей Бенедиктов) едва замечает не менее странная Эллис (Елена Степанян), постоянно выдумывают что-то неутомимые бузотеры Лео (Максим Павлов) и Боб (Матвей Пташный с капой, прилизанным чубом и повадками вечного чудака неузнаваем), выразительно грустит и картавит одинокая Мышка (Александра Ахметзянова), не терпит возражений и строит всех по местам резковатая Клэр (Мария Медведева).

Молодые актеры ищут острую характерность своих персонажей, идут через возраст, голосовые характеристики, пластику и довольно успешно присваивают километры текста. Отличный дуэт получается у Анны Затеевой в роли Бабушки и Данилы Голофаста в роли Дедушки. Именно в их верно найденных интонациях старших среди бурлящих энергией молодых — и мудрое напутствие растущему поколению, и лирическая грусть о промелькнувшей жизни.

Сцена из спектакля «Вино из одуванчиков».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Этюдный метод роднит «Вино из одуванчиков» со спектаклем «Татьяна. Онегина» в режиссуре Марины Дровосековой. Актеры играют по несколько ролей, но и персонажи являются в разном исполнении. К тому же они размножены режиссерской фантазией: среди них можно обнаружить Плакальщицу Дуню, Дядю самых честных правил, Сукиного сына, Сукиного сына во дни веселий и желаний, месье Лаббе, Мастера и даже Ангела Утешенья. Аллюзий много — к Набокову, Цветаевой, частушкам, «Лебединому озеру». Сергей Тупогуз в роли Мастера, например, читает фрагмент о балах и любви к женским ножкам с хрестоматийными уже интонациями Константина Райкина. Авторы спектакля делают попытку оригинального прочтения, при этом главная нагрузка ложится как раз на женскую часть курса. Девичий «парад планет» выстраивается не столько ради первоисточника, сколько ради актерского тренинга, а в нем — и острая характерность, и потуги на лирических героинь, и эксцентрическая карнавальность. Разгадывать этот режиссерский ребус можно, но он тут скорее фундамент тотальной игры в Татьян. И если бы не Никита Прилепский в роли Онегина, словно вынутый из романа прожигатель жизни с ясными глазами, неясными мотивами и выразительным молчанием, спектакль смело можно было бы записать в удавшиеся капустники по мотивам пушкинского романа.

Сцена из спектакля «Татьяна. Онегина».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Емким и внятным, с блестящими актерскими работами, вышел спектакль Алексея Золотовицкого «Добрый властитель Быков» по «Книге всех вещей» Гюса Кёйера. В центре повествования — переживания ранимого и любопытного девятилетнего Томаса (Константин Фридовский). У него столько вопросов к этой жизни, но никто не хочет на них ответить. Разве что странная скрипящая протезом девочка Элиза (Дарья Матвеева). При этом семейная ситуация далека от благополучия. Формальная религиозность то и дело молящегося Папы (Тимофей Бенедиктов) оборачивается необъяснимой жестокостью. Отец наказывает сына, с отрешенным выражением лица бьет заступающуюся за него мягкую и заботливую Маму (Евгения Мугайских). Ни мальчик, ни его старшая сестра Марго (Александра Ахметзянова) не в силах достучаться до отца, и всякие попытки влекут за собой следующее наказание. Нет дела до семейных проблем и Иисусу — в оптике Томаса он оказывается современным ироничным парнем (Даниил Гнездилов), с которым даже интересно поболтать, но от которого ничего не дождаться. Да и смешные и сочувствующие ангелы (Елена Степанян и Всеволод Кремер) не в силах помочь.

Помощь приходит внезапно. Сперва одиночеством Томаса проникается экстравагантная и язвительная соседка госпожа ван Амерсфорт (Дарья Дмитриева). Она не только выдает любознательному мальчику книгу из своего заваленного книгами дома, но и прячет за эпатажным поведением глубокое сострадание к Маме и Томасу. Затем на Папу с нотками непримиримости в голосе и жалобой на рукоприкладство мужа обрушивается элегантная модница тетя Пия (Алесия Некрасова). В финале одиноким изваянием замирает у края сцены Папа: в его доме идет веселая вечеринка с многочисленными гостями, а ему остаются лишь стоические муки едкой досады.

Сцена из спектакля «Добрый властитель Быков».

Фото — Школы-студии МХАТ.

К числу опорных спектаклей курса можно отнести и спектакль «Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом» в постановке Александра Чеботарева. Судьба великого документалиста, непонятого и отвергнутого, перекликается с судьбой Андрея Платонова. Спектакль решен в условной манере и изобилует визуальными приемами видеоарта. Максим Павлов, Мария Медведева, Елизавета Оглоблина, Матвей Пташный, Всеволод Кремер и Никита Прилепский выстраивают коллективный образ авангарда 1920-х годов с его маршевой ритмичностью, зрелищной эпатажностью. Очень быстро лозунги о свободе художника сменяют директивы совсем иного толка: за столом с кумачовой скатертью вершат свой неправедный суд над художником советские поборники соцреализма.

Главным вывозным хитом курса стал музыкальный спектакль «Секрет би-дуби-бу» в постановке Татьяны Бурель — о детских страхах, с которыми обязательно удастся справиться. Этот, не побоюсь этого слова, забойный спектакль по праву может считаться мини-мюзиклом. Смешные оригинальные истории о потерявшейся в море малютке-звезде или решившем сменить родителей кенгуренке спеты и сыграны с таким драйвом, что непонятно, кто больше рад этому спектаклю — дети возраста 6+ или их родители. Истории объединяет и комментирует смешной заяц-резонер (Иван Лёшин). В каждом маленьком фрагменте проявлен актерский талант исполнителей, будь то лирический еж в исполнении Матвея Пташного или монструозный ночной кошмар в исполнении Максима Павлова.

Сцена из спектакля «Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом».

Фото — Школы-студии МХАТ.

Помимо названных, в репертуаре «рыжаковцев» есть еще ряд разножанровых спектаклей. Все начиналось когда-то с «Азбуки Толстого», выросшего из экзамена по речи. Сегодня к нему кроме названных добавились пластические «НеДоСлов» и «ПроСтоТанго», драматические «Внегласные чтения», «Бред вдвоем», «Живаго» и «Желтая улица» (режиссерская работа студентки курса Алесии Некрасовой). И бешено, просто невероятно популярный музыкальный «Квартирник». Столь обширный репертуар, с одной стороны, заслуга мастера, а с другой, и самих выпускников, взрастивших в себе не только профессионалов, но и ансамблевую слаженность, редкое чувство локтя и удивительное трудолюбие. В июле Школу-студию МХАТ покидает курс, который легко мог бы стать полноценным театром.

Спасибо. До слёз. Жаль, что в окружающей меня реальности ничего этого больше нет.