Монофест «Наше все» в БДТ им. Г. А. Товстоногова

В спектакле Александры Толстошевой «Моцарт и Сальери» (БДТ) бомжеватые композиторы-классики сидят на обрезанном полотне железной дороги. То ли Розенкранц и Гильденстерн играют в «протошахматы», то ли Владимир и Эстрагон ждут Годо. Рельсы оборваны, ехать некуда. Что остается в этой ситуации? Правильно, только репетировать! Бесконечно играть, пробуя варианты импровизаций. Валять дурака и доставать жизненную энергию из самих себя, из театра, из партнерства — что и делают наученные В. Фильштинским когдатошние «однокорытники», блистательно работающие в дуэте Андрей Феськов и Павел Юринов (В.-А. Моцарт и А. Сальери соответственно).

Сцена из спектакля «Моцарт и Сальери».

Фото — архив театра.

Этот художественный месседж стал бы для меня концептуальным эпиграфом к монофесту «Наше все», который прошел 25 января в БДТ, если бы не одно «но»: безудержное веселье по поводу Пушкина, его мифологизация и мемоизация не новы, не рождены сегодняшним днем, а уже примерно полвека фуриями терзают «наше все» независимо от состояния рельсов на отечественных железных дорогах.

В предыдущие периоды Пушкин страдал от идеологии. В дореволюционных пьесах умирал, передавая государю, что «молиться будет у господня алтаря за праведный народ, за Русь родную и за великого царя». В пьесах 1920-х он умирал, проклиная проклятый царизм. В 1930-е шагал по грязной дороге в развевающейся крылатке революционным свободолюбцем — по обломкам самовластья… Каждая эпоха использовала Пушкина согласно текущему моменту. Так, кстати, не было ни с одним писателем.

И вот полвека назад с Пушкина стали сдирать идеологию, начали сперва видеть его живым — вон «извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается…». Потом стали шутить: то ли Хармс ударил в народную голову, то ли А. Терц, но только эта золотоносная жила заменила Пушкина как такового. И в театр XXI века Пушкин вошел (если не считать С. Безрукова…) уже точно не как драматический герой, а только как условный персонаж, маска, кукла, мем, миф. Он — некая идея (хотя и с Пушкиным-мифом, и с Пушкиным-идеей театр разбирается тоже уже довольно давно, эта дорожка полвека идет от «Пушкинского дома» А. Битова к пьесе М. Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина»…).

Хор Дурацкого.

Фото — Марина Дмитревская.

В общем, так или иначе, «Александр Сергеича от нас умчали кони…» — как пели когда-то на Таганке… Ни один другой классик так не страдает от желания содрать с него бронзу и подергать за бакенбарды. Уж и бронзы никакой давно нет, уж и кожа содрана, но удар приходится почему-то не по Лермонтову, не по Тургеневу, не по Гоголю и не по Островскому А. Н., а исключительно по солнцу русской поэзии. (Раз в год День Достоевского включает свой карнавал, но там все больше клоунские герои, а не сама личность сумрачного ФМД или там Анны Григорьевны — она, чай, не Натали…)

Веселуха про Пушкина-человека стала общим местом. При этом несколько лет назад пять курсов студентов не смогли ответить мне, в каком году родился Пушкин и когда умер (а если б вопрос был круче?), но почему-то массово знали 1814–1841, даты жизни Лермонтова. Слушайте, не заняться ли в таком случае лермонтовским мифом — от бабушки до Соленого, а то один Бурляев бьется-колотится над теорией антилермонтовского заговора? Но нет. Наш, только наш Пушкин. Вот и многофигурный фестиваль «Наше все» 25 января в БДТ был про него: то ли отрабатывали пушкинский год, то ли обрамляли «Маленькие трагедии», поставленные недавно в БДТ.

О каждой из постановок вас ждут тексты следующих дней, и я надеюсь на жаркие дебаты, в которых приму посильное участие, а сейчас моя задача — контурно обрисовать программу фестиваля: выставки, лекции, инсталляции, спектакли (кураторы фестиваля Александрина Шаклеева и Арсений Бехтерев).

Охватить одной живой душе «Наше все» было невозможно. Программа предусматривала беглое знакомство с общим массивом задуманного. Все видели и чувствовали разное, я отвечаю за свой рандомно сложившийся маршрут.

Проект явно был адресован людям пубертатного возраста — не обязательно по годам, но по культурному созреванию. Девять часов я честно бродила по всем локациям, променуарам, буфетам и музею, смотрела спектакли, пристраивалась послушать беседу о правилах игр в карты в ХIХ веке, смотрела инсталляции, слушала рэп на лестнице и ела гречневую кашу с грибами, любезно предусмотренную в буфетах для усталых путников. Честно старалась представить все — единым целым.

Фильм Мамина «Бакенбарды» ожил в культурной памяти с первой минуты, когда Хор Дурацкого — множество разновозрастных женщин и два разновозрастных мужчины, все в «пушкинских» париках и бакенбардах — выстроился на лестнице БДТ. Массовые парики и бакенбарды со времен фильма Мамина выглядят угрожающе: в этих бакенбардах, как все помнят, маршируют фашиствующие декорированные уроды-ОПГ, любящие Пушкина, — из «нашего всего» можно вырастить все… Ожили в памяти и всякие прочие ряженые Пушкины, вроде мима в замечательном фильме Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман». (Довлатова тоже вспомним.) И дальше целый день мелькавшие в пространствах БДТ рослые женщины в черных юбках и футболках, но с бакенбардами и в черных кудрях, выглядели зловещими гермафродитами, в которых превратился юркий А. С.,160 см ростом. Конечно, национальный Протей привык превращаться во все (вспомним книгу А. Битова и Р. Габриадзе «Метаморфозы», где он превращался во все, вплоть до бабочки), так что, отогнав от себя призрак Сухорукова из «Бакенбард», я вся обратилась в слух на белой лестнице БДТ.

Выставка в променуаре партера.

Фото — Марина Дмитревская.

Наверное, они поют хорошо. Но ЧТО, какие тексты начинали и завершали монофест, посвященный Поэту (специально напишу с заглавной)? Пели, что у Пушкина росли «усы невероятной красы», и еще что-то про трусы… Пели, что «испортились в банке огурцы, они не виноваты, они молодцы». Такого типа поэзией взрыхлялись сюжеты о маме Наденьке, о мухах в творчестве Пушкина (тема хорошая), о другом поэте Пушкине — ясен пень, о Василии Львовиче.

Загрустив на лестнице, я просочилась в центральное фойе. Там горячо любимый мной Владимир Антипов (театр «Организмы»), опять же в кудрях, бакенбардах и цилиндре, с ошибками («веленью божьему…» — вместо «божию», «и не оспаривай глупца» — вместо «оспоривай») заканчивал декламировать в легкой манере «Памятник». Капли крови выступили на моих ушах, складывалась лингвистическая тенденция от огурцов до ревизии самого Пушкина…

В фильме Балаяна «Храни меня, мой талисман» Окуджава в Михайловском на вопрос, не сочинил ли он что-то тут про Пушкина, отвечает что-то вроде: «Здесь кажется, что он сейчас откуда-то вынырнет. И очень беспокоит — а что он скажет?» И там же, в фильме, лирико-иронически сняты народные гуляния с частушками про Александра Сергеича. А это еще 80-е, застойные, но вот исток того, что происходило в БДТ: вчера самодеятельные частушки — нынче любительский рэп.

Продолжение «Русалки». Музей театра.

Фото — Марина Дмитревская.

Так вот, Окуджаву беспокоило. Многих не беспокоит. В музее проходил квест того же Хора под руководством Жени Клекотневой. Предлагали дописать «Русалку» (как вариант — Русалочка родила много пловцов, и они выиграли Олимпийские игры). А также вставить свои слова в пушкинские строки. На мой вопрос, корректно ли это, предводитель Хора уверенно ответила: «А может, у вас получится лучше! Еще гениальнее!» — «Вы правда уверены в таком варианте?» — «Конечно!» Вот тут бы Александру Сергеичу выглянуть из-за макета «Истории лошади» и доказать, что он создатель настоящего русского языка…

Предваряя итоги дня, жирным подчеркну: сегодняшние творцы работают с мифами, мемами о Пушкине, с бакенбардами и цилиндрами, но только не со словом. Пушкинское слово их не занимает и не волнует, и если они вообще обращаются к этой — главной! — составляющей всего, что прячется под звонким именем «ПУШКИН», то стараются ее либо пропустить, либо искривить, разложить, развинтить, пересочинить. Им важнее, что «Пушкин, а не Пистолетов»…

«Мир распадается», — говорят мне. Мир-то да, а вот строфа Пушкина — нет, удивительным образом не распадается, не превращается в Хлебникова (этим старательно занят А. Бехтерев в интересном, надо сказать, спектакле «Пир после чумы»). Стоит себе родимая, не гнется, не шатается. И это «стояние» пушкинского слова — ответ «нашего всего» распадающемуся миру: две парных, одна перекрестная, одна опоясывающая и снова одна парная любую глупость способны превратить в поэзию (если кто не понял — я про «онегинскую» ямбическую строфу). Есть за что схватиться. Но нет, даже не пробуют. Огурцы-молодцы, трусы — для красы, а усы — как часы…

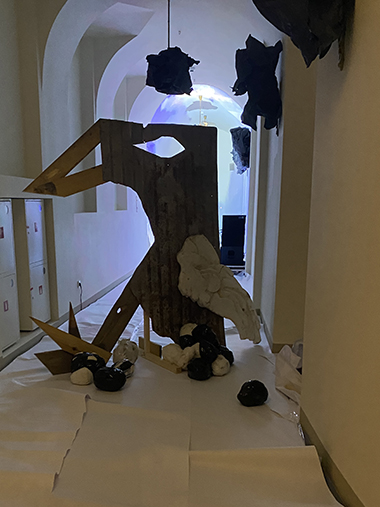

Инсталляция «Выстрел в Пушкина».

Фото — Марина Дмитревская.

В расстройстве я прильнула к академизму, к лекции Е. Ляминой про «Маленькие трагедии». Мне явно не везло: тоже оказалась не моя чашка чая. Услышав, что Пушкин написал их, стараясь подражать Шекспиру (не в «Годунове», где он точно следовал драме шекспировой, а в болдинских сочинениях), и что до 1836 года в России, собственно, не было драматического театра и играли Сумарокова (!), пока не пришел «Ревизор», — я потрясенья не снесла… и пошла дальше, решив не слушать хрестоматийные перечисления страстей, которым посвящены «Маленькие трагедии».

Не совпав с самопальными куплетами, вечным незнанием филологами театра и русалочьим квестом, я потянулась к изобразительному искусству. В променуаре партера стенки были изрисованы средней графикой с отличными, просто отличными шутками-подписями в традиции Хармса-Габриадзе (куратор проекта Владимир Абих). Пушкин тут доказательно бессмертен: в 1841-м пишет стихи на смерть Лермонтова, в 1878-м на вырученные с продаж деньги выкупает у американцев обратно Аляску, в 1972-м присутствует на открытии станции метро «Черная речка», в 2001-м лежит у женских ножек под столом на Первом заседании ассоциации женщин Пушкина, а в 2037-м получает патент на русский язык. Класс!

Изобразительную линию продолжила двумя ярусами выше инсталляция режиссера Романа Муромцева «Выстрел в Пушкина». Она занимала весь променуар свалкой стульев, зловещими черными бумажными вариациями вороновых крыльев, сам ворон был тоже представлен из фанеры — тот, который «со мною задумал одно»… С таким же успехом инсталляция могла называться «Последний сон Гоголя», «Приступ Достоевского» (это было бы даже точнее), «Лермонтов на горе Машук», «Убийство Мейерхольда», «Глаз Мамлеева», «Веничка едет к Кремлю» — да как угодно. С первого взгляда угадывался Муромцев как специалист по нашей хтони, но никакой органической «химии» с Пушкиным категорически не просматривалось.

Между тем, на белой лестнице собралась толпа. Предстояли рэперские баттлы. Пушкин, конечно, давно предсказывал, что назовет его всяк сущий язык, в том числе дикий тунгус. В принципе, все сбылось. Впрочем, баттл мог иметь сюжетом что угодно, кричали бы точно так же, хотя те три баттла, что посмотрела я, были вялые и к поэзии отношения не имели.

Рэп-баттлы.

Фото — Марина Дмитревская.

За целый день мне ни разу не встретился трагический Пушкин. Фриковатый объект для шуток (недаром писал про колпак юродивого) — да, и в этом он был более неживой, чем когда стоял в бронзе. Тогда казалось, что сними — и вот оно. Ан не вышло… Но мне не встретился семнадцатилетний мальчишка, пишущий «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу!», сосланный за это (сосланный, Карл!), не встретился хронический невыездной и поднадзорный, не мелькнул тридцатишестилетний — лезущий под любую пулю, потому что нет сил жить в полицейской стране, нет мочи «зависеть от царя, зависеть от народа», унизительно брать царские деньги и на них писать историю бунтовщика Пугачева. Шесть несостоявшихся дуэлей 1836 года, подвернувшийся по случаю ничтожный Дантес… Нет, этот Пушкин сметен напором народной веселухи, он — кукла народного балагана, где каждый может подергать его за кудрю. И обязательно встать вровень.

А может, так и надо? «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!» Только в БДТ не звучало нот немой борьбы и тайной свободы (по слову Блока), все было явно и незамысловато…

В течение дня показали три спектакля. Замечательный, интересный и аховый. Но о них напишут другие авторы, а я ближайшие три дня буду являться вам в страшных комментариях )

Читая эту статью, я даже порадовалась, что выбрала пары, а не фестиваль…

Марина Юрьевна сначала недоумевает по поводу засилья Пушкина-мема и отсутсивия интереса к собственно текстам поэта, а потом сама заканчивает тоской по другому Пушкиномему — борцу с режимом, якобы неспособному жить в полицейском государстве (как будто тут бывало другое). Скучно. И юношеские потуги соединить тикток с Александром Сергеичем, и вполне взрослое желание политизации всего сущего. По итогу до текста нет дела вообще никому, кроме замшелых пушкинистов, и с ними оказывается реально интереснее.

Марина Юрьевна! Как всегда браво! Уж не помню с каких времен Вы стали для меня абсолютным индикатором в театральной жизни и безупречным ответчиком на вопросы » что такое хорошо» и «что такое плохо». Заходя на сайт ПТЖ с нетерпением жду Ваших статей и взахлеб прочитываю. Вот как ходят в театр на любимых артистов, так «хожу» в ПТЖ на Дмитревскую. Спасибо Вам и, дай. Вам бог, здоровья и выдержки в это трудное время.

Aхl, исключительно ЖИРНЫМ в середине заметки есть предварительные итоги (итоги ведь не обязательно итожат?)), в которых сформулирована Ваша мысль. Я ее разделяю, вот в чем дело)) Жирным по белому пишу, что не интересуются словом, текстом… Я не знаю, капслоком, что ли, надо было…

Скучаю не по борцу Пушкину, скучаю по разнообразию и переменчивости)) Правда, с пушкинистами тоже в этот раз не свезло, и я про это написала.

mike14, спасибо на добром слове)

А я совершенно не пожалела, что после бессонной ночи в поезде пришла на фестиваль и провела там почти 8 часов, от 13.30 — тогда как раз начал петь на главной лестнице «Хор Дурацкого» — до 21.00, когда этот же хор завершил долгий-долгий день. Мне было очень кайфово. Наверное, это слово не подходит для описания впечатлений от театрального спектакля (хотя — всё бывает), но ведь происходящее и не было именно спектаклем. Это была огромная конструкция, состоявшая из множества разнообразных событий, включавшая очень много жанров, много взглядов. Разумеется, в таком широком потоке могли попасться «струи» холодные и горячие, что-то могло «не зайти», какой-то из рукавов реки мог уйти в сторону болота. Ну и что?.. По мне так это нормально, тем более что нас позвали на ОПЫТ 1, то есть на пробу, в ней и должно было быть много всякого-разного, в том числе и провального.

Да, инсталляция Муромцева — сама по себе меня впечатлившая — пожалуй соглашусь, была достаточно абстрактной. Пушкин — не Пушкин, неизвестно… Но я приходила туда, на 3 ярус, несколько раз в течение этого дня и, почти всегда в одиночестве пребывая внутри этой инсталляции, получала возможность перевести дух, побыть в каком-то мистическом лесу, в другом ритме, выпасть в осадок на несколько минут… Это было круто.

Вообще же скажу так. Мне страшно понравилось ощущение свободы, которую предоставил театр мне как зрителю в этот день. Не тайной свободы, которую мы, и правда, хотели бы петь вослед Пушкину… А реальной свободы в общении с этой огромной конструкцией «нашего всего». Мне было кайфово входить везде, куда бы я ни захотела, и выходить в любой момент. Мне было кайфово бродить по всем этажам театра, заглядывать в каждый уголок и находить там какой-то кусочек процесса, видеть оживленные лица и (извините, умоляю, за штамп, пишу торопливо) горящие глаза.

Даже по фотографиям видно, каким бурлящим котлом энергии был рэп-баттл на главной лестнице БДТ! Я, признаюсь почти не слушала сам рэп — сначала сидела на «Моцарте и Сальери» (туда долетали отголоски восторженных криков и аплодисментов), потом побежала на другое событие, но минут пять постояла, поварилась в этом котле, поняла, что происходит какая-то удивительная химическая реакция. Всё это пространство, буквально облепленное людьми, было как воронка, в которую попадали зрительские эмоции — они усиливались, умножались и взрывались. Это не могло не захватить! Вовлечение было мощным.

И для серьезного академического театра такой вброс энергии очень полезен, живителен, так я думаю.

Я послушала отменную лекцию Екатерины Ткачёвой «Образ Пушкина в кинематографе». Это была лекция вполне содержательная, наполненная информацией, мыслями, идеями, вполне концептуальная — но прочитана (нет — рассказана, представлена!) она была задорно, потому что была вписана в настроение фестиваля-карнавала. Мы со студентами хохотали над показанными отрывками из фильмов и над остроумными комментариями Екатерины. Жаль, что эта лекция шла в параллель со спектаклем, и на ней было не так много слушателей, как на лекции Е. Ляминой…

Вечером, уже изрядно утомленная, после «Моцарта и Сальери» (три сеанса я внимательно и с огромным наслаждением просмотрела, с четвертого, увы, ушла), я приникла к «Каменному гостю». Юлия Осеева, «Трансформация с героями пьесы». Психологический разбор ситуаций маленькой трагедии, попытка вместе со зрителями перенести коллизию и персонажей в сегодня, пробы — переиграть пушкинскую историю своими словами, исходя из современных реалий… По сути, это форум-театр. Зрители предлагают свои варианты, и артисты тут же должны попробовать сыграть сцену заново. Я не могу себя назвать фанатом такого рода театра, но я была в полном восхищении от того, насколько активно включались зрители (конечно, тут заслуга Юлии, замечательно работающей с аудиторией, но люди были вполне готовы содержательно участвовать) и насколько живо, легко, точно импровизировали артисты Егор Медведев и Сергей Стукалов. Можно ли сказать, что тут имело место то самое «упрощение» до «усов-трусов», которое так задело и расстроило автора статьи относительно «Хора Дурацкого»? Ну, может быть, и можно. Наверное, и текст Пушкина — кстати, прочитанный артистами — не был в центре внимания… Но, мне кажется, заявленный ракурс был вполне законным, и я как театровед получила свою дозу удовольствия именно от театрального процесса. Импровизация, реактивность, свобода интерпретаций…

…..И клоуны из «Хора Дурацкого» в своих париках меня нисколько не пугали. Эти парики и бакенбарды, извините, уже пародия на пародию, не повтор «Бакенбардов», а смех над уже пройденным, и для клоунады это естественно. А поют они очень хорошо, прекрасно просто…

А уж организация всего огромного многоэтажного события была близка к совершенству, я считаю. Большой драматический постарался. Модераторам, организаторам, волонтерам — респект.

Давно обожаю «День Достоевского», хожу ежегодно. И «День Пушкина» мне зашел, как говорится.

А я почувствовала себя на празднике. Посмотрела всё 3 спектакля — Моцарт и Сальери влюбил в актёрскую импровизацию. Послушала лекцию. Хор Дурацкого в конце мероприятия замечательно поднял настроение. Хочу ещё.

Марина совершенно права. Эта якобы пушкинская тусовка в БДТ лично мне напомнила по большой части бездарные и безвкусные винегреты вроде Дискотек 80 и 90х. И жаль, что БДТ на глазах неуклонно превращается в супермаркет с сильно дешевеющем вкусом, но с дорожающими понтами?Ну хотя бы Александру Сергеевичу смотреть на всё сверху забава?

Совершенно гениальный текст! И только один вопрос — за что?

Фестиваль понравился. Считаю, что удался. Даже молоко за вредность после одного из спектаклей было самокритично, но с достоинством! Спасибо участникам и большое спасибо БДТ!! И хор Дурацкого, это не бакенбарды. Ребята талантливые, харизматичные, держали нас -зрителей своим творчеством ,что даже в конце фестиваля в девятом часу вечера у них получалось зажигательно. И Пушкина никто не обидел)

Жаль Пушкина. Жаль БДТ.

Я рада разным мнениям. Не бывает одного верного)

Я рада такому горячему отклику. Для того и пишем.

К сожалению, в текст не прикрепить видео — с этим робким, плохорифмованным рэпом и усами-трусами…

Меня не может радовать плохая литературная фактура на фестивале Пушкина. Не может радовать дурной вкус. Не должен. А главное — то многое, что не находится в пределах культуры. Искусства-то ладно, но — культуры. Видимо, сбылось: «Белинского и Пушкина с базара понесут». Но для этого они должны оказаться на прилавке базара… Что-то такое про «гуннонизацию» культуры брезжит в сознании.

И еще. Рядом с гением трудно, если вы не конгениальны. Гений — это не хорошо, не плохо, это просто редкий вид природы. Иногда подумаешь: ну что там такого, ну «балда идет сам не зная куда… ну, все заготовит- закупит… яичко облупит…» Да я так тоже могу! Нет, господа, Пушкин сам нам сказал про себя: «Он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе». Это «иначе» и есть водораздел между облупленным яичком и испортившимися в банке огурцами.

Никто не заподозрит «Маленькие трагедии» Гоголь-центра и К. Серебренникова в архаизме, но ведь какой крутой там был пролог-Пророк!..

А для меня просто сбылись две новости, обещанные в прологе «Хором Дурацкого». Плохая — что всюду ни за что не поспеть. Хорошая — что у каждого будет свобода: в выборе маршрута, ритме пробегов и зависаний. Не думаю, что на Фонтанке в этот день ожидали явления Пушкина. Скорее, в его зеркалах отражались мы — с формами просветительства, принятыми сегодня, гримасами наших игрищ и забав. Не всех это отражение обрадовало — но оно несомненно было острым, живым.

Да, своей трагической ипостаси и жестов вольнодумства поэт не предъявил, увы. Но солнечный январский день он щедро благословил рифмами, что прошили разные пространства по горизонтали и вертикали — как в цветном путеводителе, данном зрителям при входе. Шаляпин в арии Мельника, с музейной пластинки, слал привет Павлу Юринову на Малую сцену: в спектакле Саши Тостошевой монолог Сальери про дар Изоры решён как китчевая аранжировка речитативов Даргомыжского, в микрофон, с карикатурной пластикой шоу. Сознательную порчу стихотворных рифм на разных уровнях, звонкое извлечение первых попавшихся, «от балды», будто уравновесило перформативное действо в чёрном боксе: глядя в глазок, случайный наблюдатель мог лицезреть муку неприхода слова к Ване Пинженину, екатеринбургскому поэту, слонявшемуся между письменным столом, проигрывателем для винила и коленкоровым диваном. Возвращаясь в эту локацию спустя время, можно было видеть — выведенные на экран страницы поэтического блокнота приросли несколькими строчками с правкой, нрзб. С сеередины маршрута в самом заглавии проекта, «Наше всё», стала отчётливо проступать рифма с немаленьким телом БДТ — его укромными закутками, неведомым зрителю сигарным баром или комнатами музея. Всё это словно собралось с силой — и вздрогнуло напоследок, отсалютовав эпохе Андрея Могучего. Крена к сомнительному супермаркету я в ней за десятилетие не различила — но каждый день, час своего зрительского счастья буду помнить.

И очная ставка с пушкинским словом 25 января к вечеру всё же случилась, случилась. Сорокаминутный музыкальный перформанс группы Mader nort, обозначенный в программе как , концерт-всматривание, вызвал оторопь законами продуманной драматургии — и мощным смысловым шквалом. В россыпи стихов, передоверенных авторами боту, будто стократ усилились все нынешние сокращения и травестии, когда голос без тембра спокойно корёжил рифмы, твердя раз за разом: «Я вас любил безмолвно, безнадёжно». А музыка обороняла рубежи человеческого в бросках от салонных сарказмов — к руслановским «Валенкам. Не рискну подвести итог этого поединка, но после него стало ясно: шестичасовые странствия нужно прервать здесь. Как разворачивалась чума на большой сцене — когда-то полюбопытствую специально, после. А пока брела до метро, в висок всё стучала реплика, завершившая подкаст Алины Бодровой о предлагаемых обстоятельствах осени 1830 года. Какая-то очень нужная сегодня нота. Болдино, из пушкинского письма Плетнёву — в заражённую Москву: «Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Лида! Вот даже завидую. Вот что значит — пойти правильным путем…

)Изловить бы дураков,

Да отвесить тумаков!

….

Но у нас спокон веков

Нет суда на дураков!