«Ермаковы лебеди». Инсценировка П. Коротыч по одноименному сказу П. П. Бажова.

Камерный театр (Екатеринбург).

Режиссер Антон Морозов.

В этом году Павлу Петровичу Бажову 145. Дата не круглая, но городские власти решили отмечать. Основное художественно-интеллектуальное пиршество (в виде лекций, выставок, литературно-музыкальных тематических вечеров, презентаций книг, кинопоказов…) было в начале года, близко к дню рождения писателя. Но и сентябрю тоже вот досталось. Тем более Камерный театр Екатеринбурга, о котором речь, входит в Объединенный музей писателей Урала, находится в Литературном квартале, эпицентре событий.

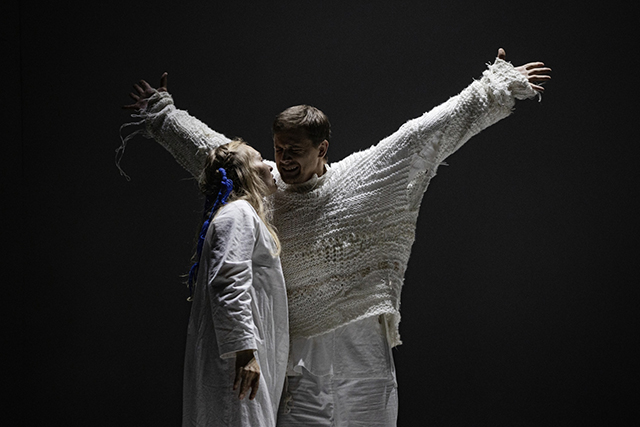

Сцена из спектакля.

Фото — Георгий Сапожников.

Что греха таить, наверное, Павел Бажов — чудесный сказитель, мастер ароматного уральского говора — сегодня не самый актуальный писатель. И может быть, не самый близкий автору спектакля «Ермаковы лебеди». По крайней мере, в предыдущей работе молодого петербуржца Антона Морозова на сцене этого же театра, в горьковских «Детях солнца», было явлено такое бережное внимание к первоисточнику, выявлено так много значимых нюансов, что подозревать режиссера в тяготении к лихим постмодернистским играм не приходится. А в данном случае, в новом спектакле, Бажов — очевидно не главный герой, его сказ про мальчика Васютку, что спас и приручил двух лебедей, которые затем помогли ему, в свою очередь, стать великим Ермаком, вначале если и угадывается, то к финалу тонет в совсем иных образах, аллюзиях, ассоциациях (инсценировка Полины Коротыч). Речь, подробно интонированная (консультант по старо-уральскому диалекту Александра Тихомирова), вообще работает скорее в режиме звучания, а не коммуникации, как будто урывками.

Бажовская история только повод, только отправной толчок для создания своей сюрреальности, где красота, уродство, трепет, ужас, любовь и смерть — все мешается, как деревья в лесу, перетекает, как блики в реке, волнуется, как горные вершины. Три большие маски, которые не сразу опознаваемы, рядом с большим мертвым деревом на безжизненно белом фоне — именно с такой картинки начинается спектакль (художник Юлиана Лайкова). Лес, река, горы — потом эти маски и будут обозначать тот природный окоем, в котором юный богатырь Васютка (Артем Патрушев) со своей уютной Баушкой (Марина Гапченко), трепетной соседкой Аленушкой (Софья Чагаева), обманной девкой — дочкой воеводы (Анастасия Иванова) начнут плести свою сказительную нить. Начнут, но как-то почти незаметно бросят.

Сцена из спектакля.

Фото — Георгий Сапожников.

Световая палитра — вот что здесь чуть не главный герой: свет то беспокойно-сиреневый, то тускло-серый, то тепло-желтоватый, то вдруг — этот всегда как выстрел! — слепяще-белый, а то и вовсе кроваво-красный (художник по свету Константин Бинкин). Все это — вместе с медитативно-тревожным музыкальным фоном, временами булькающим или железно скрежещущим (композитор Никита Никитин). Да и сами персонажи не столько уже собственно люди, сколько сновидческие, галлюциногенные образы, где каждое движение — отдельный подчеркнутый жест, слово — особый звук, мизансцена — специальная картина. И уже почти не отличишь их от возникающих то здесь, то там водных, горных, лесных существ уральских сказов (Река — Полина Полицеймако, Гора — Сергей Шляпников, Лес — Артем Упоров, Три сестры — Яна Митрясова), в облике которых все значимо: цвета одежд, волос, украшений, их сочетания, фактурные объемы тканей. Все акцентировано, все втягивает, как в воронку, зрительское внимание.

О чем сон? Совсем не о том, как Васютка стал атаманом и победил хана. Как не дождалась его, умерла милая сердцу Баушка и дождалась / не дождалась верная Аленушка. И если ходить привычными тропами, то, конечно, претензий к спектаклю куча. История не рассказана. Герои — ни одного «живого» человека. Где главный бажовский «конек» — фольклорная сказительность? Зачем, как заметил острый на слово (и мысль!) известный театральный деятель, делать из Бажова Параджанова?.. Но современный театр уже худо-бедно научил «искусству непонимания», способности отдаться тому, что на сцене творится, не оглядываясь.

Сцена из спектакля.

Фото — Георгий Сапожников.

А тема есть, она прорастает постепенно. Будто даже независимо от намеренья создателей. Будто они сами заблудились в лесу этих галлюциногенных состояний и не стали ничего «править», искать тропинки выхода, пошли вместе с нами блуждать. А лес все сгущается, свет все страшней меняет свои регистры, движения и речевые звучания замедляются, переходят в почти неразличимые бормотания. Сквозь них все чаще проступает главный сюжет — сюжет гибели, усталости, смерти. «Река гибнет», «лес устал, лес вокруг сердца горит», и вообще, как с хохотом возвещают герою мифические красавицы в горяще-алых одеяниях, «смерть тебя ждет», и Аленушка твердит «к лесу хожу, но там смерть чую». Наконец, рефрен «пошел человек по лесу и сам стал лесом, пошел по реке и смерть встретил». И тема эта, конечно, плавает не только и не столько в словах — в общем строе спектакля. Мертвое дерево, рядом с которым творится все действие; лодка, что оборачивается гробом; летающие на сцене лебединые перья, превращающиеся в черные, обуглившиеся обрывки… Наконец, финал: оба — и Васютка/Ермак и Аленушка — падают как подкошенные и покоятся неподвижно в ослепительно-мертвенном свете. «Встреча» произошла.

Время, которое нам выпало, мощно подгребает под себя все. Все мысли, чувства, сюжеты, все настроения и смыслы, все, о чем бы ни начал думать, говорить, — все обрушивается туда, в бездну, в пропасть, в тяжелый сон. Эстетическим опытом выражения этого процесса и становится на наших глазах спектакль.

Комментарии (0)