«Золотой петушок». Н. А. Римский-Корсаков.

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Режиссер Ангелина Никонова, художник Варвара Тимофеева, дирижер Дмитрий Синьковский.

Появление русского названия в репертуаре Нижегородской оперы встречаешь с опаской: музыкальный руководитель театра Дмитрий Синьковский — спец прежде всего по европейской барочной музыке, кружева и шелк. Отечественные страсти, кровавые рассветы над реками, оглушительная власть опричников, отсутствующие по воле цензуры на сцене, но придавливающие всю страну болезным телом цари — не его «чашка чаю». Но «Золотой петушок» (как и некоторые другие сочинения Римского-Корсакова) в этом смысле «пограничная» опера. Да, родная жуть стучится в двери, иногда мороз пробирает по коже (особенно когда свита Шемаханской царицы входит в город — но об этом позже), но общая рамка — сказка. Сказка ехидная (писалась под впечатлением от мудрых решений государя императора и его министров во время Русско-японской войны), сказка довольно жесткая, но все-таки сказка. И в Нижнем Новгороде спектакль получился точно «пограничный»: Синьковский со своим виртуозным оркестром вышивал вензеля, плел фантастические ожерелья, творил внезапно разреженную эффектнейшую мережку — одевал оперу в сказку. Режиссер Ангелина Никонова эту интонацию поддерживала — но в ключевых сценах позволяла прорваться той пугающей силе, что была композитором за сказкой спрятана.

Сцена из спектакля.

Фото — Сергей Досталев.

Итак, «Золотой петушок». В 1908 году поэт Владимир Бельский (к тому моменту уже создавший либретто для великих опер Римского-Корсакова — это его словами объясняются герои «Сказки о царе Салтане» и «Китежа»), взяв за основу лаконичную пушкинскую сказку, значительно ее расширил. Там, где у поэта было лишь упоминание о случившихся событиях, возникли большие сцены с диалогами, причем красочность слога и язвительность его одобрил бы и сам Александр Сергеевич. Пушкин лишь упоминает, что постаревшему царю, прежде беспокоившему своими подвигами соседей, эти самые соседи взялись напоминать о своем существовании — в опере Додон собирает бояр и устраивает совещание: мол, как с набегами справиться. Художник Варвара Тимофеева сооружает для царя удивительное ложе — это, конечно, кровать, но каркас для балдахина представляет собой гигантские ходунки, на эту кровать водруженные. С трудом вскарабкавшись на ложе для обращения к нации, царь в эти ходунки протискивается — и вот теперь он чувствует себя уверенно (впрочем, ненадолго). (Тут надо сказать, что Додон у Сергея Теленкова вот буквально чуть не рассыпается на части, так он дряхл; исполнивший роль во второй вечер Виктор Ряузов делает персонажа несколько моложе — можно поверить, что он еще куда-то сам отправится воевать, во всяком случае, что не упадет с лошади.) Бояре устраивают аргументированную и квалифицированную дискуссию о том, на чем гадать точнее — на бобах или на квасной гуще; хор играет и поет с отчетливым удовольствием. Слово на совещании получают царевичи — и тут и в музыке, и в тексте Бельского царствует блистательный сарказм, а режиссер с актерами эту интонацию воспроизводят со слегка мультяшным акцентом (помните Двоих из ларца в Стране невыученных уроков? Ну вот примерно так бравы эти молодцы).

Сцена из спектакля.

Фото — Сергей Досталев.

Царевич Гвидон (Сергей Писарев, во второй вечер Александр Гостев) предлагает убрать армию от границы и дождаться, когда неприятель подойдет к столице — так, мол, воевать будет легче. Царевич Афрон (Алексей Кошелев, затем Евгений Фан) советует вообще войско распустить, а собрать его за месяц до атаки врага (как узнать, когда враг решит ударить и где, — это задача из серии «я стратег, а вы мне глупые мелкие вопросы задаете»). Вся эта сцена — когда молодцы несут бог весть что с гигантским апломбом, а все придворные громко восхищаются их «разумом», — сделана в духе блистательного балагана и вместе с тем — с чертами истинно психологического театра. (Воевода Полкан, чья роль досталась Матвею Пасхальскому и Вадиму Соловьеву, тоже невеликий мыслитель, но его естественное изумление от «планов» царевичей поставлено режиссером и сыграно актерами так искренне и живо, что зал невольно солидаризируется с этим персонажем.) Для Пушкина дети Додона — кто-то, кто поехал воевать и кого царь обнаружил мертвыми у шатра Шемаханской царицы, когда сам отправился в дорогу. Для Римского-Корсакова и театра — это полноценные, яркие персонажи, показывающие, как обстоят дела в государстве, больше, чем сам царь Додон.

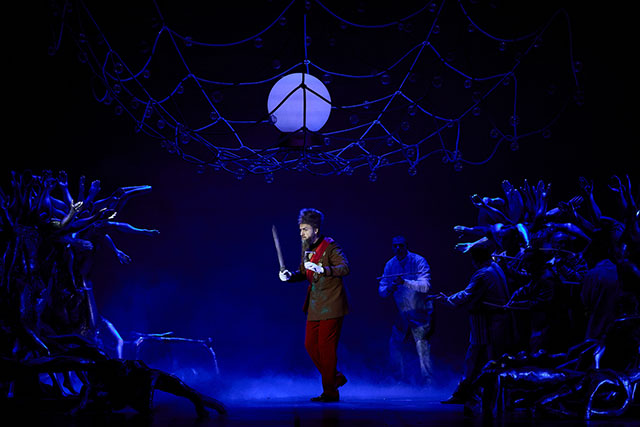

Сцена из спектакля.

Фото — Сергей Досталев.

Но либретто следует пушкинской истории, просто уточняя и расширяя ее. Все так же пришедший к царю старый колдун вручает государю готового встать на страже границ Золотого петушка (Анастасия Джилас, во второй вечер Татьяна Иващенко усаживаются на высокую лестницу у задника и осматривают окрестности, поворачиваясь по часовой стрелке) и за это получает обещание любого подарка, какой со временем захочет получить. Из пушкинского определения колдуна исчезло слово «скопец», что несколько упрощает коллизию: в пушкинской сказке колдун, требуя себе в последнем действии Шемаханскую царицу, выступает чистой волей судьбы — лично ему царица не нужна, — в опере же вполне может пригодиться.

Скоморошеский тон спектакля мрачнеет, когда Додон прибывает к шатру Шемаханской царицы: дело происходит явно ночью, можно разглядеть лишь контуры уродливых узловатых деревьев, сам же «шатер» представляет собой гигантскую паутину, висящую над сценой. Ну, идея понятна — но Шемаханская царица (Венера Гимадиева, затем Галина Круч) по манерам своим вовсе не паучиха. Скорее этакая кошечка, что ластится к Додону, мгновенно сбивает его с темы скорби по погибшим сыновьям (он их только что обнаружил) репликой, что каждый из них обещал ей ЕГО царство, и мурлычет-воркует-управляет. Царь с приобретенной невестой отправляется домой — и вот тут возникает самая жуткая сцена в этом спектакле, вполне отвечающая мраку, что слышится в музыке.

Сцена из спектакля.

Фото — Сергей Досталев.

Додон и Шемаханская царица въезжают в город на чем-то вроде осадной башни, а вокруг нее двигаются какие-то принадлежащие царице существа. Не то чтобы они были как-то страшно одеты или раскрашены — что мы, страшилок в мировом театре не видели? Но режиссер (я так полагаю, с помощью хореографа Леонида Сычева) задает этой маленькой толпе абсолютно «чужую» пластику. Гнутся, вьются, чуть не ползут, выгибаются — и выглядят совершенно невозможными посреди этого простодушного царства. В город приходит чужой — и не нужны Ридли Скотт и голливудские гримеры для того, чтобы испугаться всерьез. Царь, не понимая, что делает, привозит чужих, которые не пощадят никого — просто потому, что не люди вовсе, окружающая биомасса им безразлична. При всем различии решений эта сцена напоминает сцену в черняковской постановке «Китежа» в Мариинском театре, когда стену города также проламывает чужой, — что понятно: музыка там про то же самое, про катастрофу. Ощущение очень дурного предчувствия ненадолго снимается во время объяснения колдуна и царя: первый требует Шемаханскую царицу, второй предлагает последовательно «хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской» и, наконец, «хоть полцарства моего». Тут занятно следить за Шемаханской царицей: насмешливо наблюдая за сценой, в момент последнего предложения она вдруг начинает бурно жестикулировать и что-то внушать Додону — видимо, делиться царством в ее планы не входило. Это совершеннейше бытовая супружеская разборка — таких молодых дам, «строящих» пожилых мужей, мы можем регулярно наблюдать в нашей реальности. Здесь царица — не какое-нибудь инфернальное создание (а она таки пропадет «будто вовсе не бывала» — то есть ее природа тоже не человеческая, как и у ее свиты), здесь она — всем понятная дама, слишком явно (и оттого смешно) отстаивающая свои имущественные права.

Сцена из спектакля.

Фото — Сергей Досталев.

Что ж, царь ненароком убьет колдуна, пожелавшего отобрать у него его шемаханское сокровище, золотой петушок слетит с шестка и клюнет старого болвана в темя — все, как и у Пушкина, все, как должно быть у Римского-Корсакова. Вот только в последний момент петушок, сияющий золотыми латами, вдруг расправит крылья над городом — а крылья окажутся огненными. Царству Додона не жить, все оно будет расплачиваться за своего царя. Ну а как же? Как народ встречал государя? «Верные твои холопы, / лобызая царски стопы, / рады мы тебе служить, / нашей дуростью смешить, / биться в праздник на кулачках, / лаять, ползать на карачках, / чтоб часы твои текли, / сон приятный навели. / Без тебя бы мы не знали, / для чего б существовали, / для тебя мы родились / и семьей обзавелись». Все справедливо.

Комментарии (0)