«Доктор Живаго». По роману Б. Пастернака.

Независимый театральный проект «Лестница», театр «Зазеркалье».

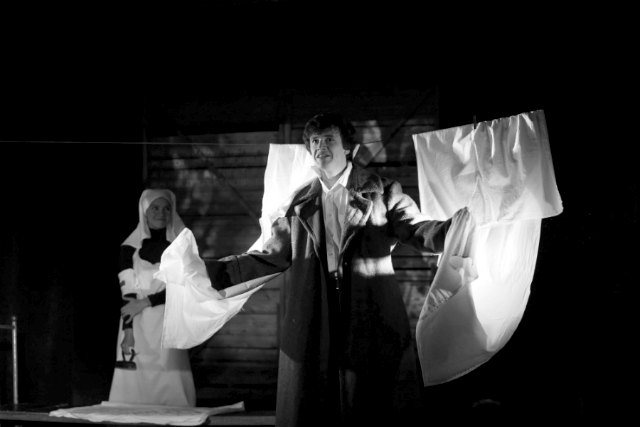

Инсценировка Анастасии Мордвиновой, режиссер Василий Заржецкий, художник Алексей Левданский.

Жанр спектакля обозначен его авторами как «плакат». Плакат по «Доктору Живаго»… Это, несомненно, интригует. Плакат должен побуждать к действию, в яркой и доступной форме доносить простую мысль. Хороший плакат минималистичен, конкретен. Как удастся свести роман Пастернака к одному высказыванию, к лозунгу? На что может толкать «Доктор Живаго»? Или необычное определение жанра — только игра, провокация, и не имеет отношения к художественному тексту?

«Доктор Живаго», как мне представляется, может быть очень актуален сегодня. В наше время, которое, судя по новостям, претендует на звание смутного (как минимум, мутного). Иногда кажется, что где-то тихой сапой, а где-то многотысячным митингом или одиночной акцией подготавливаются, взращиваются изменения. Вокруг и в людях. Проходить ли мимо, лишь периферийным зрением отмечая, что происходит на улицах и в головах? Актуальность «Доктора Живаго», конечно, не в соотнесении сегодняшних реалий с катаклизмами столетней давности. А в мучительной, неизбежной необходимости выбора для каждой личности — не того, на чьей стороне баррикад, возможно и выдуманных, ты стоишь, а насколько ты принимаешь, проживаешь, несешь ответственность за свою судьбу, неотделимую от судьбы твоей страны, соотнесенную с ней.

В главном герое романа сочетаются талант, обостренное чувство времени и почти трагическое безволие.

Герой Кирилла Павлова юн, горяч, подвижен. Его талант — чувствительность. Стихи Юрия Живаго возникают в спектакле естественно, органично, как реакция на происходящее. Живаго Павлова похож на поэта, но для него поэзия — в жизни. И он очарован и заворожен этой поэзией. С одинаковой восторженностью он смотрит и на своих женщин, и на смутно-тревожные жизненные перипетии.

Спектакль построен таким образом, что та заветная «хирургия жизни», которой сначала покорен, а затем сломлен (изуродован? обескуражен?) герой Пастернака, весь исторический, философически-натуралистично написанный поэтом фон остается за кадром. Символические мотивы — и бесконечные железные дороги, и метели беспокойного времени, кажется, интересуют авторов спектакля так же мало, как и исторические реалии.

Революция, гражданская война, эта по-своему восхитительная пляска смерти за здравие новой жизни, в спектакле настолько стремительны и необоснованны, что не только героям, казалось бы, погруженным в эту рутину преобразования жизни, но и зрителю сложно отследить если не причинно-следственные связи, то хотя бы хронологию событий. Вот Живаго венчается с трепетной ясноглазой Тоней (Мария Мекаева), в то время как напротив перед алтарем мечется Лара и недоумевает от счастья Патуля Антипов (Сергей Федоров). А вот Живаго уже на фронте… Пунктиром намечен извилистый путь главного героя и его близких.

Такой избирательный монтажный способ построения действия, наверное, правомерен для поэтически перенасыщенного романа. И с формальной точки зрения как нельзя лучше соответствует жанру плаката. На экран позади сцены — помоста буквой «Т», подиумом разрезающего зрительные ряды, проецируются черно-белые кадры кинохроники: мелькают разряженные и безмятежные дамы начала века, появляются постановления царя, проносятся маленькие домики Юрятина… Революция, война, декреты, набирающая обороты махина разрушения. Максимально лаконичная драматургия как будто не оставляет героям сценического времени, чтобы осмыслить происходящее. Как зомби, словно поймав «волну» еще не изобретенного радио, актеры, превращаясь в безликую толпу, обозначают изменения — перекрикивая друг друга, декламируют новые постановления, глухо, словно траурно поют «Интернационал».

Знаком становится не только время. Порочная разрушающая страсть Лары (Варвара Шалагина) и Комаровского (Борис Хасанов) — танго, Лара в красном платье роковой женщины. Невозможность сделать выбор, сохранив счастье и равновесие в разрушающемся мире. Мизансценически воспроизведен любовный треугольник: две женщины, Тоня и Лара, симметрично сидят за столом, а перед ними — покоренный, потерянный, восхищенный Живаго.

Тоня то и дело появляется немым укором больной совести во время сцен Лары с Живаго, чья неземная и несбыточная любовь— чувственный и целомудренный танец, даже скорее акробатический этюд…

Недостающий эмоциональный фон в спектакле создает музыка. Любовная мука и тревожные ноты войны. Скрипка и фортепиано составляют самостоятельную лирическую линию (партия фортепиано — Елена Васильева, партия скрипки — Екатерина Стадлер). Порой кажется, что музыка перекрывает, «переигрывает» происходящее на сцене. В спектакле нет как таковой истории Живаго. Мы не увидим ни тоскливого и бесславного конца его жизни, ни символической смерти в трамвае. Но мы не увидим и его становления как поэта. Ведь недаром стихи Юрия Живаго составляют отдельную часть романа, читатели Пастернака, и шире — потомки, знакомятся с творчеством главного героя после его негероической гибели. Книга появляется благодаря стараниям друзей доктора, поэзия обретает всю свою трепетную мощь после его смерти, как последняя глава. В спектакле поэтический дар Живаго растворен в его жизни, еще более нелепой, чем в романе. Живаго Кирилла Павлова остается на задворках истории, вне времени, талантливым созерцателем, которому авторы спектакля почти жестоко отказывают в соприкосновении с реальной, вещественной, набухшей кровью жизнью. Из предметов на сцене — свечи, умывальники, белье, приборы… почти стерильная обстановка. Живаго — Гамлет без Эльсинора и даже без призрака. Восторженный Дон Кихот, упоенно рассказывающий о невидимых никому ветряных мельницах — о «митингующих звездах», о счастье и боли жизни. Но и счастье, и боль утекают сквозь пальцы. И на лице Живаго постепенно замирает недоуменное выражение.

Доктору Живаго в исполнении Павлова веришь, только сложно сказать, в чем именно. Веришь абстрактно. Так же как и остальным персонажам… Веришь самоотреченной и нежной Тоне, страстной и порывистой Ларе. Но, оставив от романа только ряд сцен — калейдоскоп переездов и побегов, встречи и расставания влюбленных, — авторы спектакля словно доводят до абсурда судьбу Живаго, сводя сюжет, по сути, к нереализованному любовному счастью. К ошибке провидения. Оказался бы Живаго чуть раньше Патули перед Ларой — все было бы иначе. Все было бы хорошо. А теперь хорошо не будет.

Стрельников — Антипов в последнее свое свидание с Живаго постепенно освобождается от маски циничного комиссара и с невозможной нежностью, забыв обо всем, медленно воздевая нервные руки, вспоминает, как Лара вытряхивает ковер. И кажется, что спектакль об этом. Зачем все эти переезды, войны, голод, расстрелы, когда есть любимая женщина, вытряхивающая зимним утром ковер? Тем более, когда расстрелы — за сценой, а женщина — здесь, перед нами.

Если бы я попыталась изобразить плакат по этому спектаклю, там, наверное, был бы вопросительный знак. Пастернак в романе не дает ответов. А авторы спектакля, кажется, не утруждаются и вопросами.

Комментарии (0)