«Превращение». Ф. Кафка.

Театр «Мастерская».

Режиссер Роман Габриа, художник Анвар Гумаров.

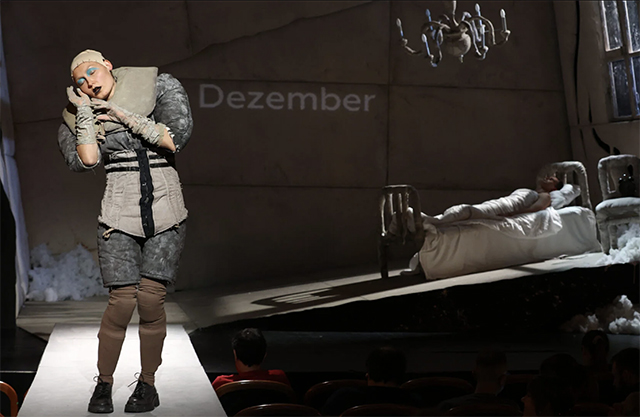

Еще до начала действия, на узком помосте, глубоко врезанном в зрительный зал, мы видим персонажа-жука (Арина Лыкова), который чутко улавливает звучащую фоном музыку и преображает услышанное в ломкие, дискретные, зацикленные движения. С одной стороны, это выглядит как кукольная анимация, с другой — как сверхчувствительное следование малейшему изменению ритма. Перед нами персонаж-проводник, словно сошедший на сцену из мультфильмов Владислава Старевича, легендарного «дрессировщика жуков», искусство которого балансировало на принципах детализированного реализма и сюрреалистического понимания действительности. Фантастическая нереалистичность, соединенная со сверхреальностью.

А. Лыкова (Жук), И. Колецкий (Грегор Замза).

Фото — архив театра.

Как только начнет гаснуть в зале свет, этот «сверчок» пройдет тихонько мимо спящего Грегора Замзы (Илья Колецкий), откроет окно и прыгнет в пустоту, оставив на сцене искривленное пространство сюрреалистического сна-реальности главного героя, лежащего на спине в кровати и просыпающегося в состоянии зомби под бесконечные перезвоны будильника, покрытого ворсом, словно он был взят напрокат у Мерет Оппенгейм с ее коллекцией «меховых» бытовых вещей.

Болезненная сюрреальность происходящего на сцене заявляется в спектакле глобально. Тяжелое, бесконечно повторяемое пробуждение главного героя может легко вывести из себя, если не увидеть здесь развития — с каждым новым подъемом у героя зреет протест против этого механического проживания жизни: на работу — с работы, на работу — с работы, на работу — с работы. Кому не знакомо это чувство? И ладно бы еще какое-никакое разнообразие было в конечных точках этого маршрута, так нет же — дома и на работе еще хуже. Нестерпимо «пилящая» скрипку смычком сестра (Мария Русских), которой медведь на ухо наступил; вечно смеющийся, наевший брюхо отец (Олег Абалян), подталкивающий героя к пробуждению; чванливая мать (Ксения Морозова) с мундштуком в манерных руках, прохрамывающая в одной туфле к кровати, чтобы, вторя отцу, разбудить Грегора на службу. Есть от чего восстать!

Усиливает это ощущение морока и Господин управляющий (Никита Капралов), словно сошедший с полотна Рене Магритта «Сын человеческий», где изображен некий мужчина в котелке с яблоком вместо носа. Однако лишенный индивидуальности у Магритта, он приобретает ее у Романа Габриа — перманентно простуженный, говорящий в нос и часто чихающий служитель системы, следящий за выполнением сотрудниками распорядка и в конечном итоге увольняющий Грегора со службы. Это вызовет настоящий переполох в доме семейства Замза.

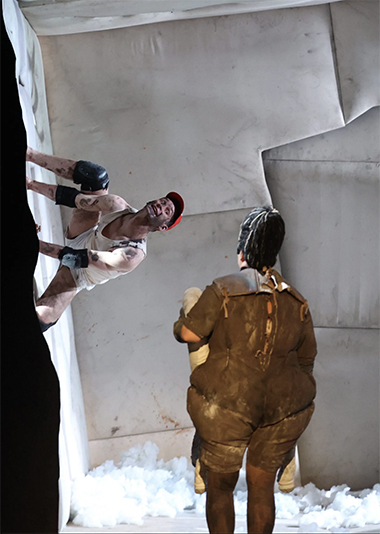

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Роман Габриа взял за основу парадокс Кафки и развернул его до всеобъемлющего масштаба, когда удачно найденная метафора о том, что мы живем в перевернутом с ног на голову мире, не только стала лейтмотивом спектакля, но и распространила свое влияние на пространство вокруг, включая зрительный зал. Режиссеру «Превращения» вместе с художником спектакля Анваром Гумаровым удалось не просто оформить сцену-коробку, но создать мир, в котором, как в кривом зеркале, вдруг замелькала изломанным отражением наша собственная жизнь.

Сюжет этого найденного парадокса, переворачивающего предлагаемые обстоятельства и нетипичным образом задействующего сюжет повести Франца Кафки, прост: проснувшись, Грегор Замза ощутил себя человеком, но токсичная среда в виде матери, отца, сестры и господина управляющего этого превращения не приняла и выдавила его из орбиты своего существования, попутно подвергнув жестокому истязанию. Если подобный перевертыш делать в лоб, его эффект утонет в очевидной повестке дня. Однако Роман Габриа нашел иное, более точное сценическое воплощение этой отнюдь не абстрактной идеи. Он показал мир, окружающий Грегора Замзу, через призму его художественной воли, воспринятой этим миром как провокация, что сразу же придало высказыванию, или даже художественному манифесту самого режиссера, глубину и объем.

И. Колецкий (Грегор Замза), К. Морозова (Мать).

Фото — архив театра.

Да, представьте себе, Грегор Замза — художник, которого изгоняют из общества, кидая в него полусгнившие яблоки, как в Христа камни, после чего он забирается под кровать, откуда его не без усилий выманивает уборщица, отмывающая от грязи до первозданной чистоты не только пространство сцены, но и самого Грегора. Несмотря на свою кажущуюся простоту, эта мысль сегодня выглядит невероятным открытием.

Здесь нужно сказать, что спектакль Романа Габриа «Превращение» соединил в себе многие известные на сегодня интерпретации повести Франца Кафки. Из объяснений Макса Брода он вобрал идею религиозности. Из Набокова — аллегорию о борьбе художника за существование в обществе. Из Нины Пеликан Штраус — феминистскую точку зрения о роли женщины в жизни главного героя. И так далее. Но поразительным образом спектакль Романа Габриа — это в первую очередь не следование идеям и концепциям, а рефлексия самого режиссера на сегодняшний день, явленная через сложносочиненную сценическую историю с остановками на интерактив со зрителем и совершенно разнящимися по эстетике и силе воздействия актами, которые, тем не менее, связаны между собой прочными причинно-следственными связями.

В первом акте рассказывается история о том, как забитый человек вырывается из порочного круга мещанского существования и становится художником, которого объективируют как общественно-значимую фигуру. После филигранно сыгранной экспозиции, где Грегор Замза окончательно снял с себя панцирь и превратил его в арт-объект, расположив его для более сильного социального эффекта у миски с молоком, Роман Габриа предлагает зрителям поиграть в зрителей и стать участниками группового посещения музея Грегора Замзы вместе со знатоком-экскурсоводом (Арина Лыкова). С удивлением они узнают, что отражения жизни героя можно обнаружить в записях группы Radiohead на альбоме «Kid A», в фильме Ридли Скотта «Чужой» или в перформансах Сергея Курёхина и его «Поп-механики» и так далее.

Объясняя такое тотальное распространение влияния Грегора Замзы попыткой создания им языка всех языков, экскурсовод на самом деле недвусмысленно и буквально на пальцах показывает, что речь идет о языке искусства. Разве что само «искусство» искусством не названо. Но именно в этот момент происходит важная вещь — зрители, выстроившись в очередь для того, чтобы посетить комнату героя и поселфиться со сброшенной им личинкой жука, а также с самим Грегором, скромно стоящим у стены, дальше, во втором акте, неожиданно продолжают быть вовлеченными в действие участниками самого что ни на есть настоящего перформанса на сцене театра.

А. Лыкова (Уборщица), И. Колецкий (Грегор Замза).

Фото — архив театра.

Арина Лыкова в роли уборщицы отмывает героя от грязи, в которую втоптали Грегора персонажи спектакля, а иногда и зрители, не преминувшие кинуть в актера яблоки, предложенные им отцом Грегора (искусство, работающее как провокация, всегда выявляет глубоко спрятанные желания зрителя). Отмывает в реальном времени, тратя на это сорок или пятьдесят минут времени. И, откровенно говоря, это самое завораживающее действие, что было на театре за последние годы.

Подробная процедура превращения загнанного под кровать насекомого в человека — и есть акт истинного искусства, в котором вся его гуманистическая направленность проявляет себя в полную силу. И ради этого стоит пойти в театр. Чтобы ощутить на себе всю мощь и силу превращения. Объекта в субъект, жука в человека, человека в личность, а личности, возможно, в общество. В такое общество, которое не будет изгонять тебя полусгнившими яблоками, упавшими за ненадобностью с древа познания Добра и Зла, а проявит удивительный, сверхдефицитный в наше время акт милосердия, возмущающий многих людей, пришедших в театр развлекаться искусством, что уже само по себе является парадоксом. Парадоксом Грегора Замзы, человека.

Подробнее о спектакле читайте в свежем 118-м номере «Петербургского театрального журнала».

Что я вынес из вчерашнего (09.04.25) просмотра «Превращения» Р. Габриа в Театре Мастерская? Габриа, много работающий в разных театрах Петербурга и России, очень вырос и окреп в плане владения режиссерской профессией. В «Превращении» он демонстрирует, что может буквально все. Гротескное маскИрованное представление, как это уже было в «Бесах» («Петруше»)? Пожалуйста. Причем маскируется все: лица и фигуры персонажей, их пластика, их речь (точнее, звук, поскольку не только речь), их поведение и взаимодействие, сценическое пространство. Интерактив? Пожалуйста. Да еще и во множесте его форм и версий. «Бродилки — тарахтелки» (посещение зрителями мемориального музея Грегора Замзы)? Пожалуйста. Причем в этот раз нелюбимая мной форма спорной «театрализации» не вызвала отторжения. Так как зрительское включение было совмещено с одновременным наблюдением. Т.о. не было натужной попытки театрализовать нетеатральное. Театр оставался театром, а зритель — зрителем. Перформативный театр? Пожалуйста. И тоже во множестве форм и версий. Абсурд? Да. Сюрреализм? Да. Если предъявлять претензии к «Превращению», то главной, пожалуй, будет избыточность и пестрота. Формальная и методологическая. Кроме традиционного психологического театра (по которому я не слишком грущу и сомневаюсь в его уместности в связи с Кафкой) собрано буквально все, весь возможный арсенал современного театра, в том числе и его крайних исканий.

В заданных режиссером условиях (а это довольно жесткий и отчетливый режиссерский спектакль) актеры отлично двигаются, звучат, играют.

После первого действия главным вопросом для меня было: как реализуется в спектакле смысловой драматический итог «Превращения». Я читал раньше, что Домработница (А. Лыкова) 40 минут отмывает от грязи Грегора Замзу (И. Колецкий) и его комнату и что это чуть ли не «лучшее» в спектакле (А. Исаев). Но как гигиенические процедуры связаны с драматическим решением было не очень понятно.

Оказалось, что связаны просто и наглядно. А. Лыкова снимает «маску» — уродливый костюм Домработницы со всеми его толщинками, переодевается в черную футболку и черные джинсы и дальше «приручает», укладывает на кровать, моет Колецкого-Замзу.

«Художественные» аналогии при этом если и возникают, то как бы случайно, преимущественно в силу культурного опыта зрителя. И распятие, и снятие с креста (пьета), и омовение ног. Они нисколько не играются, не подчеркиваются — вспоминаются. При том, что на сцене Арина Лыкова просто отмывает Илью Колецкого. Долго, подробно, умело, заботливо. Меняя перчатки, тряпочки, полотенца, воду, простыни. И вот эта, в сущности, бытовая процедура ЗАБОТЫ одного человека о другом рождает эффект СОЧУВСТВИЯ, наглядно демонстрируя контраст первому, агрессивно-маскированному действию. После заключительной ремарки об умирании Замзы, звучащей с фонограммы, становится понятно, что омовение было еще и пред-по-смертным.

В «Петруше» не было демаскирования и именно это, на мой взгляд, снизило потенциальную (и действительную) возможность сочувствия, снизило содержательный потенциал спектакля в целом. В «Превращении» именно демаскирование и обеспечило сочувственный эффект.

Для меня, зрителя профессионального, было удивительно, что зрители непрофессиональные замерев, в полной тишине смотрят, как почти час натурально, натуралистически на сцене один человек отмывает другого. Я бы, конечно, ратовал за сокращение этой процедуры, насыщение ее дополнительными художественными выразительными средствами и акцентами. Как бы там ни было, но приращение опыта в овладении сценическим гротеском, расщепление в плане маскирования-демаскирования в творчестве Р. Габриа состоялось. Надеюсь, опыт этот будет продолжен. Дальше напрашивается совмещение, наверное. Не мое это дело и не моя профессия. Я могу только оценщиком)) Как оценщик сомневаюсь, что найденный в «Превращении» прием годится для тиражирования и имеет методологический потенциал.

Вынесенные в финале А. Лыковой и приставленные к стене у кровати Замзы крылышки могу воспринять лишь как личный привет мне от режиссера, как реплику на рецензию «Крылья даны не всем детям человеческим»)) В другой функции они не работают, как не работали и в «Петруше». Не подходят они и в плане христианских ассоциаций. Сыну божескому для левитаций крылья были не нужны.

Жду теперь «Театральный роман» Р. Габриа в Театре им. Ленсовета послезавтра и желаю успеха. И. Колецкий, ответственный за пластику «Превращения», в том же качестве составит компанию режиссеру и на этот раз. Удачи!