В последний день Фестиваля были подряд посмотрены два совершенно разных спектакля: «Предвидение» и «Лагерь». Первый работает с интернет-тематикой, реализуемой в видеоформе, второй — с исторической памятью.

«Предвидение».

Театральная компания Premier Stratagème (Франция — Хорватия)

Авторы Джузеппе Чико и Барбара Матижевич, исполнитель Барбара Матижевич.

«Предвидение» — финальная часть трилогии «Теория происхождения перформанса, или Единственный путь остановить бойню — возглавить ее?» (Theory of the performance to come or the only way to avoid the massacre is to become its authors?). Первые две части — «Я 1984» (I am 1984) и «Треки» (Tracks). Эта, третья, постановка — самая минималистичная и чрезвычайно удобная в исполнении: играться может в абсолютно любых пространствах, хоть театральных, хоть не театральных — необходим лишь ноутбук.

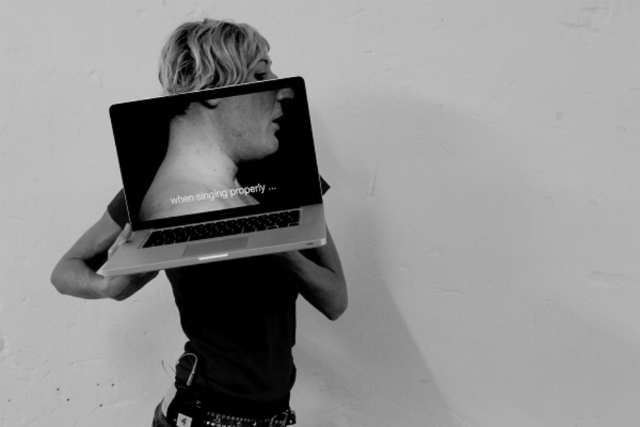

Начинается спектакль с того, что зрители разглядывают макбук, стоящий на высокой тумбе. И логотип, вертящийся на его экране. Наконец появляется Барбара, лаконично излагает суть будущего действия и приступает. Авторы собрали на youtube несколько десятков любительских роликов и смонтировали их в основном по ассоциативному принципу. Местами получилось весьма остроумно: в первом кадре чашка с водой, в следующем — бассейн; кочан капусты — голова; резиновый член — кондитерский мешок, и так далее.

Актриса, меж тем, словно сливается с объектами на экране, кто бы там ни возникал: человек ли, забивающий гвозди; счастливый ли обладатель мартышки, чешущей его голову; кулинар-любитель… и так далее. Ее руки, ноги, голова, лицо, шея как будто бы продолжаются в видео, преодолевая ограниченность, установленную рамкой кадра и ноутбука, и становясь единым целым с двумерным изображением, подобранным в соответствии с человеческими масштабами. В течение 45 минут Барбара меняет «роли» со скоростью жонглера-виртуоза, чьи действия требуют максимальной точности и выверенности. Понемногу игра перестает быть забавной — заурядные бытовые предметы (ручка, половник, ложка-вилка и др.) сменяет сначала колющее, а затем огнестрельное оружие. Окончательно неуютно становится, когда Барбара направляет кадр с пистолетом себе в грудь. Чтобы справиться с панической атакой, включают видео с горящим в камине огнем. Самой актрисе, правда, по ее словам, такой рецепт не помогает, но вдруг кому из зрителей пригодится?

В заключение Барбара рассказывает о создании одного из самых дорогих объектов современного искусства — муляже черепа, который Дэмиен Хёрст инкрустировал белыми и розовыми бриллиантами. Произведение стоимостью в 100 миллионов фунтов авторы иронично помещают в один видеоряд с кустарными поделками и таким образом уравнивают с ними.

Отсутствие привязки к узнаваемым местам и времени съемки, расовых, социальных, интеллектуальных и прочих признаков авторов оставляют за скобками даже минимальную определенность. Внешне хаотичная система отбора видео приводит к непредсказуемому развитию сценария, когда зритель попросту не способен предугадать, как и куда все пойдет дальше. Начавшись как легкая шутка, «Предвидение» переходит к более серьезным темам, но в финале разворачивается на 180 градусов и заканчивается игривой виньеткой про одного из самых дорогих художников современности. То же самое происходит, когда заходишь в Сеть с твердым намерением найти необходимую информацию, через час обнаруживаешь себя увлеченно смотрящим какие-то дурацкие записи о приготовлении некоего уникального блюда, спустя мгновение переключаешься на клип Шнура, услужливо рекомендуемый youtube по следам предыдущих просмотров, а после — на запись спектакля или фильма, которые уже пару лет как ждут своего часа в разделе «Посмотреть позже».

«Лагерь».

Театральная компания Hotel Modern (Нидерланды).

Создатели Герман Хелле, Полина Калкер и Арлен Хоорнвег.

Первый раз голландская театральная компания «Отель Модерн» приехала в Россию в 2009 году и показала на фестивале NET спектакль о Первой мировой — «Великая война». Следующего визита пришлось дожидаться девять лет. На пятый БТК-ФЕСТ Герман Хелле, Полина Калкер и Арлен Хоорнвег привезли «Лагерь» (Camp, 2005) — 60-минутное размышление о том, что и как происходило там, где даже сейчас невозможно оказаться без содрогания.

Во всю площадь большой сцены БТК размещен макет концентрационного лагеря. Такой, каким его десятки, сотни раз видели на фотографиях, в документальной хронике и игровом кино: бараки, вышки, узкоколейка, башня крематория, газовые камеры. Это Аушвиц. Но мог бы быть Хелмно, Собибор, Дахау, Майданек. Практически любой другой. Комплекс был единый, различия лишь в назначениях: одни были лагерями смерти, другие концлагерями, третьи совмещали обе функции. На заднике помещен большой экран, куда будет проецироваться сценическое действие. Этот прием использовался еще в «Великой войне», и он, если опираться на отзывы видевших постановку, производил сильнейший эффект. Действие развивается в двух планах — на сцене и на экране. Синхронно с трансляцией зрители наблюдают, как прибывает очередной состав, артисты снимают с вагонов крыши и вынимают оттуда новых заключенных. А затем передают друг другу десять, двадцать, может быть тридцать планшетов с прикрепленными к ним куклами. Привезенных сразу отправляют в газовые камеры. В объективе — крупный план контейнеров с «Циклоном Б». Белый порошок сыплют и сыплют в специальное отверстие на крыше. Двери захлопываются, спустя мгновение открываются — внутри видны груды неподвижных прозрачных тел и бесконечное количество одежды, обуви, игрушек, которые уже никому не понадобятся. Щелчком пальцев вышибается ящик из-под ног приговоренного к повешению. Затем — второго, третьего, четвертого. Несколько раз в кадре мелькает знаменитый лозунг «Труд освобождает» (Arbeit macht frei).

Здесь нет сюжета, да в нем и нет нужды: сложно вообразить, есть ли хоть кто-то из сидящих в зале, кто не представляет, пусть в общих чертах, что творилось в местах массового заключения и уничтожения. Здесь нет героев в драматургическом и человеческом смысле. Есть массы заключенных и пара десятков нацистов, словно вылепленных детскими руками, с лицами, искаженными гримасой мунковского «Крика». За все время артисты не произносят ни слова. Слышны только лагерные шумы: стрельба, вскрики, гомон, стук лопаты о гравий, грохот железа.

История появления постановки очень личная: дедушка режиссера и актрисы Полины Калкер погиб в одном из таких лагерей смерти. Однако персональная память, напрямую связанная с темой тяжелейшей исторической травмы, разрастается до коллективной. «Отель Модерн» театральными средствами развивает коммеморативные практики, предполагающие закрепление, сохранение и передачу памяти о значимых событиях прошлого. Тема Холокоста здесь актуализируется через обнаженный театральный прием, запускающий механизм рефлексии, и кажущийся внешне простым рассказ действует оглушающе.

Подобный спектакль до сих пор сложно представить в российском театре. Хотя бы потому, что современных драматургических текстов, где в художественной форме осмыслялись бы ключевые события ХХ века, меньше, чем хотелось бы. Меж тем, историческая память о войне, оккупации, Блокаде в публичном поле сейчас старательно стерилизуется и редуцируется, в очередной раз выводя на первый план тему всеобщего героизма и романтики подвига. Насколько такая идеология разрушительна, ежедневно наблюдаем в живом режиме. И театр в его нынешних разнообразных формах точно способен справиться с такой задачей и начать менять положение дел. Были бы пьесы. И желание.

Про «Лагерь». Тема героизма и романтики подвига так же разрушительна как и воссоздание якобы подлинных исторических событий. Всё это смотрится как руководство к действию. Историческая память сама по себе тоже разрушительна. Надо жить настоящим, а не ковыряться в гнойниках.

«Отец Святослав» полагает, что легонько так живёт без Аушвица за плечами и вокруг. Между тем «живёт настоящим» сиюминутная реклама, и созидательного в ней немного. А настоящее время сложный состав имеет. И Лагерь, увы, это мы все, и Вы сегодняшний, и даже очень, судя по последнему Вашему слогану.

Отец Святослав, почему же — якобы подлинных? Неужели Вы хотите сказать, что не было концлагерей и лагерей смерти, миллионов уничтоженных, сколько-то тысяч выживших, но искалеченных физически и психологически людей?

Историческая память может быть разрушительной в том случае, если вы категорически отрицаете существование конкретных событий. Делаете вид, что ничего не было или было, но так как удобно вам.

Вы можете жить настоящим, это ваше право.

Другие будут жить как считают необходимым для себя. И в том числе разбираться с историческим прошлым.

Благодаря хорошим текстам — увидела два спектакля. Как бы живьем)

Жаль только, что свобода слова обрекла нас на чтение комментов «отца» Святослава.Печальный какой факт.

Отнюдь не легонько живется. И никакой я не «Лагерь». Разобраться бы с настоящим, так мне ещё подсовывают историческую память (гнойники прошлого), в которой разбираться бессмысленно. Так же как и все эти бессмысленные бессмертные полки и прочая лабуда.

Храни вас всех Бог.