Переписка об открытии биеннале «Пустой театр» и новой площадки «Пароход»

Алена Ходыкова — Арине Хек

Арина, я хочу тебе написать о любви к неказистым фанеркам. Тесное и неудобное, сгущенное и чрезмерное, как любой спектакль Романа Муромцева — Екатерины Гофман, лофтово-бедное, как любая андеграундная площадка, наполненная концептуальными кураторскими текстами, как любая выставка в MMOMA, — пространство биеннале «Пустой театр» с самого начала очаровывает своей уютной неприглядностью и нарочитой самодельностью.

На биеннале.

Фото — Катя Михатова.

В разветвленном коридоре маленьких и больших комнаток исчезнувших спектаклей и неслучившихся перформансов собраны очень разные работы. Часть из них являет сценографию к еще недавно существовавшему спектаклю («Донецк. 2-я площадка», «Из Кариота», «Клоуны в лесу», «Не быть и я» и другие), часть из них — овеществленный мир постановок, инсталляция по мотивам («Уделка. Голоса», «Там, вдали», «Конец Казановы»), часть из них — специально для выставки придуманные истории (инсталляции Антона Шульгина, Антона Батанова, Алексея Кормилкина, Ильи Шалашова и Александры Степановой и других). Через все пространственные миры — минималистичные, как «Вира», стильные, как абстрактные художества Антона Батанова «Здесь никогда не было ветвей», густо-насыщенные, как «Из Кариота», обытовленно-захламленные, как «Донецк. 2-я площадка», эстетски-антикварные, как «Не быть и я», — просвечивает их принадлежность к «музею ненужных вещей», ненужных — в смысле таких аутентично андеграундных, очевидно немейнстримных, «настоящих». И думаю, тут все дело в фанерке: что ни нарисуешь на фанерке, как густо ни закрасишь фанерку, она все равно остается этой дешевой полудеревяшкой, ценной своей удивительной способностью быть всем сразу и оставаться собой.

На биеннале.

Фото — Катя Михатова.

Арина — Алене

Согласна с тобой, Алена, тотальное погружение в мир несуразно сколоченного, голого «Пустого театра» начинается прямо с порога. На этой выставке (как и в любом спектакле Романа Муромцева) каждый обломок строительного мусора облюбован до объекта инсталляции. Вторую жизнь обретает все — и сами материалы (будь то обвалившиеся потолочные плитки или пеноблоки), и спектакли, которых уже нет или еще не было, и само пространство ДК Газа — ведь это биеннале было задумано как отправная точка для создания новой театральной площадки «Пароход». И в этом смысле сама идея выставки становится художественной акцией: открыть театр с несуществующими спектаклями, сколотить целое выставочное пространство, чтобы через несколько дней его разрушить до основания — реконструировать помещение, сделав из бывшего склада секонд-хенда храм искусства.

Примеченные же тобою фанерки-деревяшки здесь не столько муромцевский первоэлемент, сколько каша из топора, удачное использование заданных условий. Кураторы выставки оттолкнулись от специфики пространства, сделав из фанерных перегородок-раздевалок секонда отдельные залы, выделив тем самым каждому художнику свою зону. При этом некоторые из художников позволили необлагороженному помещению диктовать свои условия театру: так Антон Батанов не перекрашивает убийственно-розовые стены своей комнаты и расцвечивает их хипповыми кляксами-красками, а скромную советскую колоннаду в фойе разрисовывают под «театр с колоннами» (и даже появляется пародийная квадрига Аполлона из пенопласта).

На биеннале.

Фото — Алина Федосеева.

В отдельных экспозициях важную смысловую роль сыграли собственно вещи, оставленные/забытые бывшими владельцами магазина: Игорь Каневский создает из вереницы шляпок скопление народной массы за окном кареты умирающего диктатора («Осень патриарха»), а чехлы для одежды становятся унифицированными колумбариями в постапокалиптичном «Завтра конец света» Глеба Лозинского.

Кстати, по поводу самих спектаклей у меня к тебе есть вопрос/размышление. Мы все знаем, что спектакль существует в тот момент, когда происходит встреча со зрителем, здесь и сейчас. Спектакль без зрителя — очевидно, мертвый спектакль. Можно ли в таком случае назвать выставку продолжением жизни этих спектаклей? Здесь есть зрители, однако спектакли перестают нести свою чисто театральную функцию и становятся скорее объектами экспозиции…

Алена — Арине

Арина, конечно! Бесконечно важно, что «Пустой театр» — перформативная выставка, живая, дышащая, бьющая электрическим разрядом, обдувающая свежим ветерком. Почти каждая ее инсталляция (а как иначе в театральном биеннале?) приглашает пришедшего сюда к действию, физическому, ощутимому, не только зрительному, но прямому контакту, погружению. Только в одной «комнате» присутствует реальный перформер: Игорь Каневский в декорациях «Донецка. 2-й площадки» варит борщ, радушно предлагая зрителю; в другой его же работе, упомянутом тобой непоставленном спектакле «Осень патриарха», можно разделить сидение в почти натуральной карете с говорящей куклой мертвого императора.

На биеннале.

Фото — Катя Михатова.

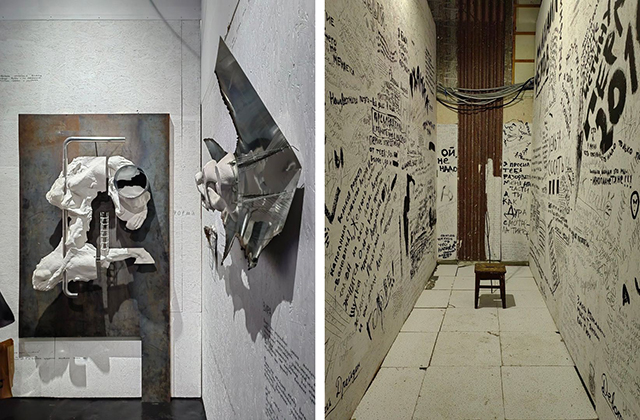

Можно ходить по траве в предбаннике дедушкиной советской квартирки («Уделка. Голоса»); можно представить себя Анной Щетининой — Иудой, качаясь на цепочной качели в дверном проеме над бездной; можно долго идти сквозь лабиринт за строками политической пьесы Кэрил Черчилл «Там, вдали» вдоль стройной линейки шляп для осужденных на казнь; можно осторожно ступать по каменным осколкам в белом кабинете-усыпальнице Казановы («Конец Казановы»); можно стоять у раскрытого в зелень окна и с трепетом следить за трепыханием ножек и ручек бумажных мальчиков и девочек в «Воспоминании о спектакле 1991 года „Питер Пэн“», и ощущать мнимую ностальгию; можно принять приглашение в голову Алексея Кормилкина — белый бокс, исписанный надписями с творческими терзаниями и сомнениями («Камера актера»); можно изловчиться и пролезть через балки в огромный подвал, чтобы услышать историю жизни режиссера Никиты Герасимова; можно и самому зайти в уголок-загончик и сотворить перформанс.

Все это — фантомные пульсации, ощутимые во всем пространстве. Лишь ненадолго замедлившийся театральный ритм, лишь мнимо застывшее театральное действие, нашедшее временное укрытие в формах инсталляции. Театральная крионика. По сути, безопасное замирание — в тексте, встречающем зрителя «Пустого театра», кураторы озвучивают свою «робкую надежду»: «Кто знает, возможно, Венеция будет хуже в этом году, исчезнувшие сегодня спектакли вернутся на большую сцену. <…> и в буфетах начнут продавать шампанское. И актерам в столовых пиво».

На биеннале.

Фото — Алина Федосеева.

А пока «затаившиеся» ждут своего часа, в соседнем зале с колоннами происходит другое — разрушение театра с колоннами и квадригами Аполлона, открытие новой театральной площадки «Пароход»…

Арина — Алене

С одной стороны, «затаившиеся» спектакли сохраняют в рамках выставки свою «самость», с другой же стороны, превращаются в один большой спектакль, где декорации становятся актерами, а актеры художниками — так заявлено в манифесте выставки.

Однако, зрителей встречает и вполне классическое театральное действо. То самое разрушение в фойе, о котором ты пишешь — перформативная иллюстрация к мини-лекции В. И. Максимова, еще одному манифесту нового театра, несерьезному, нелепому, но при этом наивно-лиричному. Пафос предстоящей лекции по истории театра снимается за счет пародии — после представления профессора на сцену выскакивает Алексей Кормилкин в накладной бороде, пародируя В. И. Максимова, после чего выходит уже сам лектор, вернее — его выкатывают в садовой тележке и помещают в пространство деревянного театрика. Его короткая речь, посвященная тому, как в разные эпохи воспринимали хрупкую сиюминутную природу театра — от одноразовых представлений в Древней Греции до закрытого показа Мейерхольда в студии на Поварской, — оставляет ощущение легкого, театрального отношения к смерти и необходимости разрушения как такового.

Мини-лекция В. И. Максимова

Фото — Алина Федосеева.

Умирать вместе со спектаклем не страшно, потому что через секунду на месте пустого театра возникнет нечто новое — так отрыдавшие свое на пороге деревянного театрика Алексей Кормилкин, Наталья Шишина, Даниил Иванов и Арсений Кожемякин пустятся в уже привычный для Муромцева деструктив и, сохраняя эстетику «Русского Гран-Гиньоля», начнут обливать себя молоком и крушить хлипкие стены театрального здания, пока в их обессиленных руках вместо молотков не окажутся свежесорванные полевые цветы. Руины старого театра порастут цветами, а профессор Максимов закончит свою лекцию стремительным исчезновением в окне — выскочит в реальность.

Поэтому, мне кажется, на выставке все является не тем, чем кажется — превращается в иное, умирает в своем первоначальном значении и обретает новую сущность. Своеобразный джанк-арт, глубинная переработка: Вячеслав Комарницкий рисует на обратных сторонах выдвижных ящиков, Антон Шульгин вырезает ажурный фаллос из ржавого огнетушителя… Такая вот лазейка для изменения реальности, первой и второй. Художники выставки собирают старые полузабытые вещи (или спектакли), будто найденные на барахолках, и выцарапывают на месте полустертой связи новые каракули смыслов.

На биеннале.

Фото — Алина Федосеева.

Алена — Арине

Да, и очень интересно, какими будут эти цветы на руинах! Из театрализованного манифеста мы знаем, от чего отрекаются создатели площадки, громя колонный театр и разнося в клочья «дорогой сердцу фуршет», знаем, что дионисийское буйство им ближе аполлоновой гармоничности, а шаткая мимолетность важнее комфортной устойчивости. А куда занесет «Пароход», в каком направлении он полетит-поплывет — это мы еще узнаем.

Комментарии (0)