«Тихий Дон. Мелехов». Л. Клиничев.

Ростовский государственный музыкальный театр.

Дирижер Михаил Грановский, балетмейстер Иван Кузнецов, режиссер Павел Сорокин, художник Вячеслав Окунев.

Превратить в спектакль масштабную эпопею, в которой сталкиваются десятки людей и рычит история донского казачества в эпоху Первой мировой и Гражданской войн, — задача не из простых. Ростовский музыкальный театр был обречен ее решать — в мае праздновали 120 лет со дня рождения Шолохова, а это, можно сказать, для Ростова градообразующий писатель. Вся нынешняя мифология казачества выросла из его произведений, и любой таксист в городе поспешит рассказать вам, чем обитатели одной станицы отличаются от обитателей соседней, а также поведает, как казаки решают проблемы с чужаками в городе эффективнее местной полиции. Главное произведение Шолохова — «Тихий Дон», вот его и поставили в план премьер более чем за год до юбилея. Оставалось найти только музыку.

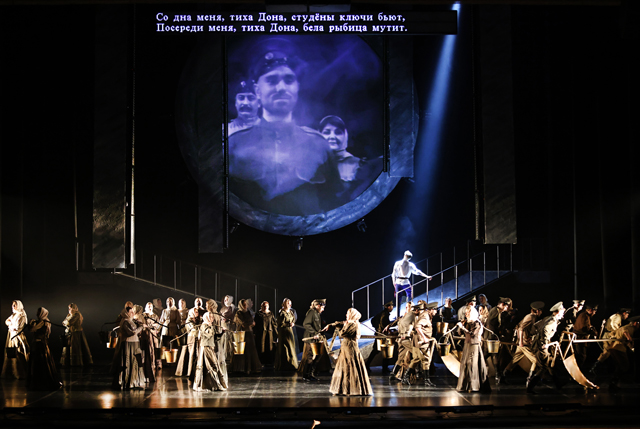

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Она, казалось бы, была под рукой — композиторский цех в Ростове возглавляет Леонид Клиничев, потомственный казак и собиратель местного фольклора с более чем полувековым стажем. Еще в 1987 году он написал балет «Тихий Дон», который был поставлен в МАЛЕГОТе Николаем Боярчиковым. Но тогда это была чисто балетная партитура, а сегодняшние постановщики — хореограф Иван Кузнецов и режиссер Павел Сорокин — задумали спектакль, в котором на равных действовали бы хор театра и его балет. Да, конечно, в центре спектакля все равно оказались взаимоотношения Григория Мелехова с двумя его женщинами — но хор, пропевающий фразы из романа, не только скрепляет повествование и делает его более понятным для тех, кто не вчера перечитывал Шолохова, но и создает эффект «народного фона», воплощает Историю как таковую. Леонида Клиничева попросили дописать значительные фрагменты музыки — эти самые хоры. К работе над грядущим спектаклем подключился дирижер Михаил Грановский, и трое постановщиков — дирижер, хореограф и режиссер — нырнули в партитуру с головой. Что-то доделывалось, улучшалось, менялось в музыке — а следовательно и в движении — до самого момента премьеры, потому что у каждого из троих был свой взгляд на вещи. Но вот что поразительно: получился совершенно гармоничный спектакль.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Конечно, родословная Мелехова была оставлена «за кадром». Краткая картинка деревенской жизни — мужчины пашут, женщины носят воду на коромыслах — сменяется мгновенным адажио Аксиньи (Елена Чурсина) и Григория (Игорь Кочуров). Дуэт как умопомрачение, как в омут с головой — замужней казачке точно не пристало так откликаться на каждый жест соседа, но что поделать, если именно он «тот самый», а не имеющийся где-то муж? Встречу прерывает отец героя (Иван Тараканов), яростно разрушая их дуэт, — и находящийся на сцене хор, что был свидетелем событий, с удовольствием пропевает: «Женить сукиного сына!» Неминуемо следующая свадьба Григория с Натальей (Вероника Кравченко), которую устраивает отец, выстроена в традициях классического балета (от массового танца к виртуозной мужской вариации), но окрашена в фольклорные тона. Не чрезмерно — нам не предлагают подражание ансамблю Игоря Моисеева — достаточно легких красок. Что любопытно: художница по костюмам Наталья Земалиндинова вовсе отказалась от местных мотивов при создании нарядов для танцующих на свадьбе девиц. Платья ансамбля — зеленые, русалочьи, и за их вольный покрой на настоящей свадьбе сто лет назад девчонок явно бы осудила общественность. Но так спектакль передает привет древней традиции русского балета, когда редкий спектакль обходился без наяд, дриад и тому подобных персонажей. Эти платья — знак Дона; знак присутствия высшей силы в истории, что изначально кажется совершенно бытовой.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Свадьба кончается катастрофой: Григорий бросает молодую жену и сбегает с Аксиньей. У хореографа отлично получается выстроить вот этот момент мгновенного решения, когда вдруг из вялой расслабленности (Григорию не хочется находиться на этом празднике, но он же обязан) персонажи переходят к мгновенному действию. Этой «химии» веришь, это работает — и то, что этот взрывной побег ударяет прежде всего по брошенной жене, понимаешь. Ее истерическое решение немедленно покончить с собой сыграно Вероникой Кравченко, что называется, на разрыв аорты — пластика катастрофы, мимика катастрофы. (Хор поет: «Что же ты наделала…») Эта роль вообще создана для трагедийной балерины — и Кравченко справляется с ней безукоризненно. Ее героиня, выжившая после попытки суицида, в начале второго действия оказывается брошена мужем снова — и она, уже родившая ему двух детей, в этот раз снова ждет ребенка. Жуткая, яростная, невыносимая сцена самодельного аборта — а всего-то артистка берет со стола арбуз (что во множестве лежат в спектакле на разных поверхностях), с усилием разламывает его и руками выгребает сердцевину — а затем рушится как подкошенная.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Но до этого мы еще в первом действии наблюдаем за жизнью Григория и Аксиньи, что нашли работу в барской усадьбе Листницких. Аккуратный вальс знатных гостей — будто не из этой жизни: галантные перестроения, легкий флирт — никаких бед и забот. Вот только случается август 1914-го — и вальсок исчезает, и со всей мощью ростовского хора (им занималась Елена Клиничева) звучит торжественно и обреченно «Боже, Царя храни». Из рук в руки передаются маленькие макеты казачьих домов, вот и церковка отправилась в путешествие. Полный страстей, но устойчивый в основе своей мир покачнулся, поплыл куда-то, непонятно, где он пристанет. На заднике — черно-белая проекция конной атаки; вся Первая мировая в одной развернутой сцене — и этой сцены достаточно. Потому что война с немцами — важная часть жизни Григория Мелехова, безусловно, но покорежить его, переломать суждено войне Гражданской.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Пока Мелехов где-то сражается, Аксинья теряет их заболевшую скарлатиной дочь. И этой женщине хореограф придумывает собранный из очень простых жестов (вот укачивала что-то в руках — развела руки — и ничего нет) совершенно отчаянный монолог. То, что героиня так легко ведется на элементарную ласку Листницкого (Василий Симонов), подготовлено именно этим ее отчаянием — ей нужен хоть кто-то рядом. И как это точно сделано в пластике: поникшие движения Аксиньи — и уверенные, слегка скучающие жесты барина, дающие самый минимум поддержки! Вернувшийся и обнаруживший измену Григорий бесится с кнутом в руках — и решает осчастливить законную жену, вернувшись домой. Где, разумеется, потом срывается, снова кинувшись к Аксинье, — а бедная Наталья рушит тот самый арбуз и погибает.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Противостояние красных и белых — самые мощные массовые сцены спектакля. На заднике полыхает красное колесо, а на сцене убивают, убивают, убивают. Кого-то расстреливают, кого-то вешают (все без излишних деталей). Хор внятно пропевает «Зря вы, братья, льете кровь», — и тема именно братоубийственной войны звучит громко и ясно. Григорию и Аксинье не удастся сбежать от этого горящего Дона: вот, почти получилось, но раздается выстрел из красного отряда — и женщина оседает в руках Григория. Финал, в котором герой возвращается в родную станицу и встречает единственного выжившего сына Мишатку, выглядит скорее ритуальной формулой «нахождения истины», чем реальным перерождением героя. Через сцену снова тянутся занятые пахотой казаки — но ведь очевидно же, что жизнь не может вернуться в свое русло. Там уже где-то колхозы маячат и раскулачивание. Впрочем, возможно, что создатели спектакля в финале просто делают гигантский прыжок во времени — и обращаются к эпохе, когда колхозы уже исчезли. Утверждается вечность пахотного труда — и кто с этим поспорит? Произносится вслух надпись, что в романе была сделана на могиле одного из третьестепенных героев: «В годину смуты и разврата / Не осудите, братья, брата». И грохотавшая, как сама история, музыкальная повесть заканчивается неожиданно спокойно — давая шанс зрителям чуть подумать об увиденном до того, как подняться в овации.

Комментарии (0)