«31 июня». К. Федоров. По пьесе Дж. Б. Пристли.

Театр «Карамболь».

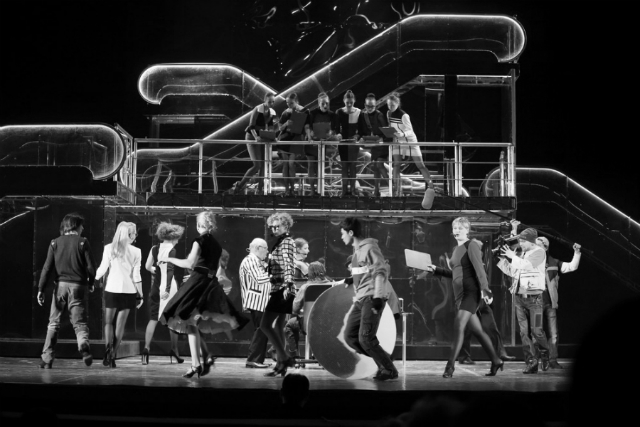

Режиссер-постановщик Борис Павлович, композитор Александр Зацепин, стихи Ильи Резника, Леонида Дербенева, Риммы Казаковой, Юрия Энтина, сценография Виктора Шилькрота.

Утвердившийся в амплуа новатора, интеллектуального режиссера и пассионария, Борис Павлович в своей первой после отъезда из Кирова постановке шутя нырнул в стихию мейнстрима. Приветливо помахал нам со сцены совсем другим ярлычком. И зарябило в глазах: блики стразов и искры люрекса. Дорогой и блестящий, глянцевитый и мерцающий мюзикл о тщете дороговизны, блеска, глянца и… дальше по тексту. История о том, как художник, которому душно в начале XXI века, пользуясь тщеславием бестолковых магов и повсеместной несуразицей, соединился с принцессой, которой душно в конце века XII (в новой версии драматурга Константина Федорова — иначе: в вымышленном мире). Бесспорно, это риск и смелый поворот на индивидуальном пути. Капризный легкий порой жанр требует самоограничения: отказа от смысловой сложности в угоду беспечности (за коей — безупречная отточенность). Ясно, какой вызов бросает коммерческий мейнстрим постмодернисту, и что в случае успеха может подарить. Интрига в том, что даст постмодернист мейнстриму?

«31 июня» — с одной стороны, блестящая продюсерская идея: формальный повод безупречен — будущее наступило, и реинкарнировать мюзикл, сплошь состоящий из неподдельных хитов, значит попасть в яблочко. Тем более что Александр Зацепин для новой версии написал еще несколько номеров. А профессиональные поэты сочинили тексты, в которых жонглируют актуальными реалиями. А актеры театра «Карамболь» в этом сложном музыкальном материале чувствуют себя привольно.

С другой стороны, обаяние условно-фантастического будущего, превращенного в настоящее, легко утратить. Очень легко вдруг взять и наскучить, изображая сегодняшний мир как мир фальши и наживы. Уж больно общее это место. («Как выглядит ад для талантливого художника? Он похож на рекламное агентство».)

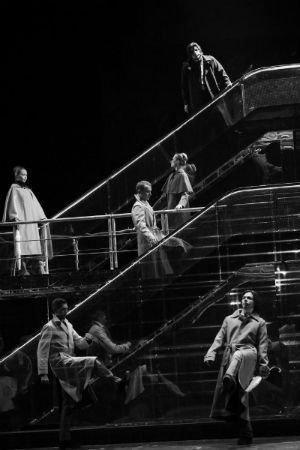

XXI век, показанный и в новелле Пристли, и в пропитанном запретным ароматом Запада фильме 1978 года, в спектакле стилизован с лоском. Есть ненавязчивая нотка ретро и в ладно скроенных, контрастно двуцветных костюмах Ольги Резниченко, и в плавных изгибах неоновых огней, окаймляющих изящные и подвижные прозрачные эскалаторы Виктора Шилькрота, которые делают пространство многоуровневым и объемным. Это наше время, как будто пригрезившееся из середины 90-х и сконструированное, сочиненное, как декорация для съемки в павильоне гламурного фотографа. Очень стильно, капельку наивно. Эффектно. На высоких каблуках.

Предмет, «цитирующий» современность, всего один: планшет, который в качестве сувенира уносит из нашего «настоящего» в их «вымышленный» мир юркий гофманианский карлик. Все остальное — плексигласовые стилизации, прозрачные намеки на призрачность реалий. Игра антиномиями «подлинное/фальшивое» заложена в сюжет. Правда, по большей части это игра словами.

В пьесе Федорова вообще многое проговаривается. Все ясно без подтекстов и выглядит поучением: задрапированная в розовый капрон принцесса Мелисента (Ольга Левина, Юлия Коровко) без обиняков заявляет, что людьми управляют мобильники, что никто не живет здесь и сейчас… И глава рекламного агентства (Сергей Лосев) прислушивается к ее мудрым словам… Зато такой беззастенчиво менторский тон позволяет пойти до конца, включить в арсенал приемов пародию (на телешоу? на жизнь?). Одна из самых ярких новопридуманных сцен — ток-шоу, куда попадает принцесса. В нем представитель правящей партии сообщает: «Есть детей нельзя», а эксперт по делам семьи с ним — на сей раз — даже соглашается. Сцена на время превращается в трибуну для диалога с широкой публикой об актуальном социальном абсурде. Диалога, кажется, чуть свысока, отчасти в рамках конъюнктуры. Но имеющего пассионарную цель.

И все-таки Павлович, вступив на поле мюзик-холла, играет по местным правилам. Оперирует знаками. Чтобы изобразить художника, в рамках заданной эстетики, — достаточно повязать богемный шарф. В остальном персонаж Сергея Овсянникова/ Александра Чернышева, красивый, как мечта восьмиклассницы, из стайки обворожительных акул рекламного бизнеса ничем не выделяется. Ни намека на фриковость, ни изъяна — картинка. Невольно напрашивается мысль: Павлович не ломает шаблонов жанра, он ломает шаблоны собственного стиля. Во имя чего? Пока неясно. Ответ, возможно, дадут следующие постановки.

А вот со средневеково-вымышленным миром — неувязки. Мысль о том, что именно он — настоящий, артикулирована и сервирована. Но на поверку — тот же глянец, разве что более златотканый. Образ блондинки Мелисенты столь гламурен, что «нездешность» ее и неуместность в рекламном агентстве очень спорна. И от великолепной рыжей бестии фрейлины (Юлия Надервель, Юлия Лядо) она отличается лишь темпераментом, но не «инодушностью». Непроизвольно это вызывает чувство безысходности: ничего настоящего, ничего исключительного — все фальшь и фейк. Причем отношение создателей спектакля так основательно спрятано, что сложно понять, закладывалась эта подспудная мысль или нет.

Художник Сэм нарисовал шедевр, который послужил нуждам рекламного бизнеса. Режиссер Павлович поставил кассовый спектакль о высоких ценностях. Гармония мира, в сущности, не знает границ.

Только этот «кассовый спектакль» очень скучный, вялый для блокбастера и производит впечатление произведения, поставленного…ну, например Исаковым…))