В Перми прошел фестиваль памяти Евгения Панфилова

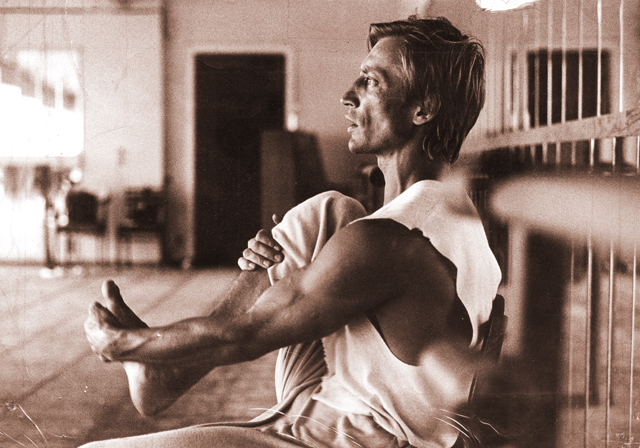

Евгений Панфилов — фигура для российского современного танца не просто знаковая, но во многом мифическая. Хореограф-самородок, лидер по натуре, абсолютный иноходец, чья звезда ярко вспыхнула на излете советской эпохи и трагически угасла на заре нового тысячелетия. Но оставленный ею свет в театральном пространстве не угасает по сей день. В Перми, с которой была связана вся его творческая жизнь, его любили и ценили. На его похоронах для поддержания порядка выводили конную милицию — честь, которой до этого удостаивалась лишь Алла Пугачева на гастролях. Это не просто деталь, а мера его уникального статуса знаковой для города личности.

Евгений Панфилов.

Фото — архив театра.

В этом году мастеру исполнилось бы 70 лет, и Пермь не забыла. В День города на Аллее славы открыли его памятную звезду, а в сентябре «Балет Евгения Панфилова» провел фестиваль памяти своего создателя. В его рамках, помимо работ самого хореографа, выступили Камерный балет «Пантера» из Казани и Челябинский театр современного танца. Выбор гостей символичен: их руководители, Наиль Ибрагимов и Ольга Пона, также принадлежат к поколению первопроходцев, закладывавших основы отечественного contemporary dance.

Прошло более двадцати лет со дня ухода Панфилова — срок, губительный для любого авторского театра, оставшегося без своего демиурга, который был для труппы всем: художественным руководителем, солистом, постановщиком, учителем, идеологом, другом. Как правило, такие организмы либо распадаются, либо превращаются в застывший мемориал. «Балету Панфилова» удалось почти невозможное: сохранить безошибочно узнаваемое лицо и при этом не стоять на месте. В его афише соседствуют неустаревающие балеты основателя и постановки других хореографов, в том числе и нынешнего руководителя театра Алексея Расторгуева.

Программу открыли одним из ключевых для этого театра опусов — «Восемь русских песен». Удостоенный в 1993 году Первой премии парижского конкурса Prix Volinine, этот балет — концентрированное размышление о парадоксах русского характера, его красоте и неприглядности, свободолюбивом духе и заразительности. Хореографический текст здесь настолько искусно и прочно выстроен, что «провалить» его почти невозможно: новое поколение танцовщиков, многие из которых родились уже после премьеры, с какой-то генетической точностью улавливает и транслирует заложенную в нем энергетику мысли и чувства, эмоционально подключая и зрительный зал. Творчество Панфилова и сегодня «берет в плен» тех, кто готов постигать его тайны.

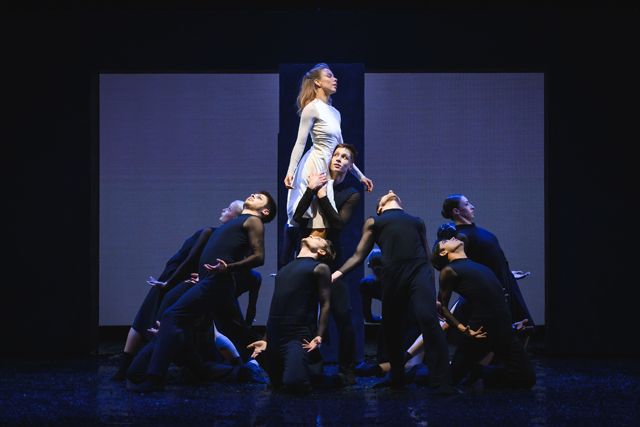

Сцена из спектакля «Поэма странствий».

Фото — Андрей Чунтомов.

Еще более остро прозвучала «БлокАда» на музыку Седьмой симфонии Шостаковича и советских песен 30–50-х годов — последний, провидческий балет хореографа, восстановленный к 80-летию Победы. Это сочинение выходит далеко за рамки конкретной ленинградской темы, вырастая в образ мира времен Второй мировой войны. Оно безошибочно нащупывает болевые точки в душе, заставляя зрителя воспринимать происходящее как нечто глубоко личное. Исполнителям удается передать резкие эмоциональные перепады балета, где соседствуют обитательницы немецких кабаре и ленинградские блокадники с их ставшими уже знаковыми саночками. Панфилов говорил, что у него самая красивая труппа, и он, несомненно, был бы доволен новым поколением. Они «чувствуют» его хореографию. В классическом балете спектакли передаются, что называется, из ног в ноги. Хореографию Панфилова так не передашь; за каждым движением здесь — мысль, без которой танец теряет свой внутренний объем, и это понимание хореографии как высказывания артисты несут и в новые постановки.

Сцена из спектакля «Поэма странствий».

Фото — Андрей Чунтомов.

Премьера балета «Поэма странствий» македонского хореографа Игора Кирова на музыку «Реквиема» Моцарта стала смысловым центром фестиваля. Выбор литературной основы — «Божественной комедии» Данте — концептуально точен: Панфилов и сам всегда стремился через танец постигать тайны человеческой души. Подобную сверхзадачу ставит и Киров, для которого «современная хореография — идеальное средство этого духовного путешествия».

Избегая прямолинейной иллюстрации, хореограф создает метафорическое пространство. Экспозиция почти дословно переводит на язык тела знаменитые строки о «сумрачном лесе»: из темноты под звуки Requiem aeternam возникает одинокая фигура Данте, и почти сразу рядом с ним материализуется его проводник Вергилий. Сцену заполняет движущаяся, колеблющаяся, перекатывающаяся волнами масса теней грешников — единый, страдающий организм. Их пластический рисунок чрезвычайно выразителен: вскинутые в мольбе руки, выгнутые тела, напоминающие мрачные «цветы зла», наползающие друг на друга фигуры. Художник по костюмам Татьяна Гладких одела всех в черное, оставив в белом лишь Беатриче. Темные силуэты танцовщиков то растворяются в сумраке, то вырисовываются на фоне вспыхнувшего красным задника.

Сцена из спектакля «Поэма странствий».

Фото — Андрей Чунтомов.

Из этой темной субстанции хореограф выхватывает отдельные сюжетные линии. В первую очередь, трагический дуэт Паоло и Франчески, пытающихся урвать секунды счастья, пока безликая масса не растащит их в разные стороны. Дуэты главных героев, сосредоточенные, нежные, яростные — Данте с Вергилием, с исчадием ада Плутосом и, конечно, с Беатриче — становятся центрообразующей конструкцией спектакля. Действие завершается райским торжеством: под финальную часть «Реквиема» — Lux Aeterna — бесформенная масса обретает гармонию, юноши и девушки объединяются в пары и сливаются в общем танце, ведомые Данте и Беатриче.

Фестиваль отчетливо показал: театр жив и движется вперед. «Поэма странствий» — работа европейски выстроенная, структурно ясная. Она не пытается имитировать язык основателя, но вступает с ним в осмысленный диалог. Этот спектакль, оставивший сильное впечатление, стал свидетельством того, что труппа, воспитанная на уникальной хореографической лексике, способна осваивать иные миры, не теряя при этом своей идентичности. Наследие Панфилова оказалось не догмой, а точкой отсчета, тем самым «правым путем», который позволяет театру, даже блуждая по «сумрачному лесу» сегодняшнего дня, двигаться к свету. И в этом — залог его подлинной жизни после жизни.

Комментарии (0)