«Стражи Тадж-Махала». Р. Джозеф.

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Артур Козин, художник по свету Василий Ковалев.

Пьеса Раджифа Джозефа «Стражи Тадж-Махала» — один из самых сильных антитоталитарных текстов для театра. Минималистичный и метафоричный.

В упругих диалогах двух друзей-охранников Тадж-Махала в 1648 году, накануне его открытия для людских глаз, этот текст дает всю структуру, вскрывает весь механизм тоталитарного режима и заявляет тему убийства красоты прерогативой абсолютизма.

Социальное, политическое и философское — за час.

Ну да, конечно, это Агра и, конечно, 1648 год, хорошо знакомый нам.

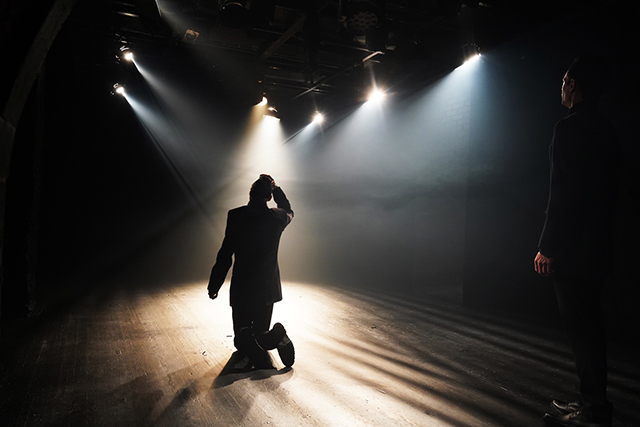

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

На посту стоят два верных друга, практически брата: бравый Хумаюн, который хочет быть образцовым потомственным стражем, верным слугой шаха и его режима, лучшим караульным, — и мечтательный Бабур, фантазии которого рисуют то службу стражами гарема, то летающий палантин, на котором можно будет приблизиться к звездам. Бабур восхищен архитектором Устадом Исой, который улыбается всем, всем двадцати тысячам рабочих, строившим Тадж-Махал.

Они стоят в карауле перед рассветом, в котором всем взорам мира откроется шедевр — Тадж-Махал. Впереди вся жизнь, но только есть слух: завтра шах прикажет отрубить кисти рук архитектору, построившему Тадж-Махал, чтобы тот не смог сотворить ничего подобного…

Во вторую ночь отрубленных рук окажется не две, а 40 000, и всю эту ночь по приказу шаха Хумаюн и Бабур рубят эти руки. Бабур рубит, Хумаюн прижигает. Их послали — и они рубят, и Хума оправдывает все: «Мы просто делали свою работу». Но вот архитектор Устад Иса не кричал, когда ему рубили руки… И — главное для Бабура потрясение — «я убил красоту», теперь на свете не будет построено ничего прекраснее Тадж-Махала, а ведь могло бы быть…

В третьи сутки ребят повысят до стражей гарема, но тут мечтательному и потрясенному казнью Бабуру придет мысль — убить шаха (они же будут близко от него). И Хума донесет на друга. И придет к нему в тюрьму. И обрубит ему по приказу кисти рук — как предателю режима и шаха.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Прекрасный упругий диалог, два характера и безукоризненная логика жизни при диктаторской власти, поступив на службу к которой, уже не отвертишься. Предашь. Отрубишь. Сойдешь с ума. Или останешься нормальным и будешь всю жизнь стоять на страже режима.

Пьеса идет в Театре имени Пушкина (не видела) и в Кемеровской драме (очень сильная работа Ярослава Рахманина и двух молодых актеров — Романа Манадышева и Игоря Сорвилова, я писала о них в № 108).

Артур Козин сделал часовой спектакль литературного театра. В первой сцене герои стоят и произносят слова, во второй — лежат и произносят слова, в третьей — стоят по-другому и тоже хорошо артикулируют слова… Они и струящийся свет, лучи Тадж-Махала — больше на сцене ничего нет.

Ну, и, собственно, о спектакле — все. В ровном интонационном режиме урока сценречи молодые актеры Никита Каратаев и Никита Сухарев очень правильно произносят прекрасный содержательный текст. В них не возникает ни безумия ночи, когда они рубят руки, ни зашкаливающего градуса ужаса и отчаяния, от которых в Бабуре и рождается протест — убить тирана-шаха, лишающего мир красоты. Да и в финале, когда призрак Бабура спрашивает у друга Хумаюна, как тот живет-поживает (женился, служит…), — не возникает никаких драматических нюансов: Хума все так же стоит на страже и спокойно отвечает призраку Бабура.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Напрасно было бы думать, что пьеса не дает возможностей драматических переломов. Она вся — на переломах: от покоя — к тревоге, от долга — к травме преступления, от дружбы — к предательству, она вся — рефлексия по поводу взаимоотношений с режимом, властью, любовью к Родине и непониманию, что эта родина уродина. Хотя не одна она: вспомним, как ослепляли по приказу князя в «Андрее Рублеве» иконописцев, чтобы они не могли расписать хоромы его брату лучше, чем расписали ему. Средневековье — оно и в Африке Средневековье. (В эпоху нового Средневековья не худо вспоминать классическое средневековое сознание и узнавать его в нынешней мстительности и ревности.)

История в МДТ у Артура Козина вышла не сложная, без борений: один мальчик, Бабур, чист и способен мыслить; другой, Хума — потомственный вохровец, делающий карьеру, сын начальника спецслужбы (или как там у них в Агре называлась эта служба). В конце он несет караул так же тупо и непроницаемо, как и в начале, так же выполняет свой долг на службе у шаха. А ведь между этими точками он прижег 40 000 кистей. Бабур, кстати, ему завидовал: прижигать — это помогать остановить кровь, а вот рубить кисти, как рубил он, — это ни с чем не сопоставимое злодейство. А Хума отрубил еще две… Молодой мальчишка. Еще недавно мастеривший в лианах плот вместе с братом Бабуром и слушавший птиц.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

И не говорите мне, что «ноль-позиция» тут в самый раз. В Кемерово я видела спектакль, который не могу забыть, — о живых хороших парнях, дружбу которых корежит тоталитарная система. Внутри каждого из героев (один — существо мыслящее, другой — послушное внушенному долгу) горели страх и желание правильного выбора пути, жажда жизни, чувство красоты и ужас столкновения со смертью. И обаятельный красавец Хума становился рычагом власти и «первым учеником» в этой школе совсем не сразу. А в МДТ ясноглазый Бабур и «солдат революции» Хумаюн разведены сразу и навсегда. И за моей спиной мирно посапывал какой-то зритель, которого, видно, исключительно сильно взволновали горячие вопросы тадж-махальской повестки. А, между тем, в Агре решался вопрос, какую позицию займешь ты по отношению к злу…

Вначале, когда мы усаживались в премьерном зале 11 февраля, а ребята уже стояли, неподвижно вытянувшись, была надежда. В прекрасных лучах контрового брезжили силуэты двух замерших в карауле солдат у мавзолея (Тадж-Махал — мавзолей, если что…). «Мне двадцать лет», часовые не спят… Мы не видели лиц мальчиков-стражей и хотели увидеть. Но… услышали текст.

Комментарии (0)