Лаборатория «Буинская Талия» прошла в Татарстане.

Буинск — маленький город в Татарстане, 20 тысяч населения, от Казани 140 километров. 15 лет назад здесь возник театр — по инициативе в то время учителя Раиля Садриева, собравшего в местном ДК труппу артистов-любителей. А в 2007 году театр получил статус государственного. Правда, сам Буинский драмтеатр ведет отсчет с мая 1917 года, когда в городе под началом учителя Мифтахетдинова был впервые поставлен спектакль другого любительского коллектива.

Для Сибири с ее театрами Канска, Шарыпова, Мотыгина наличие театра в скромном по численности жителей городе — не новость. Однако жизнь Буинского театра сильно отличается от жизни сибирских театров. Принцип проката спектаклей совсем иной: премьеру «по-бродвейски» обкатывают на протяжении нескольких месяцев. А затем спектакль уходит. Срок его жизни напрямую связан с интересом зрителей, «голосующих кошельком». Раиль Садриев — энтузиаст, бизнесмен, директор, худрук, актер в одном лице — абсолютно возврожденческий тип предпринимателя, равно вдохновенно отдающегося бизнесу и искусству. Артисты — в основном любители, некоторые из которых изменили своим профессиям — металлурга, школьного учителя — всего несколько месяцев назад. Играют на татарском, с азартом, но и с заметными препятствиями в области дикции и пластики. Но есть и профессионалы — в этом году в труппу влились выпускницы курса Ф. Бикчантаева. Возможно, именно поэтому некоторое время назад театр взял курс на профессионализацию и интеграцию в общероссийский театральный процесс. Весной здесь прошел первый Фестиваль театров Поволжья и Урала. А в августе театроведы Александр Вислов и Нияз Игламов организовали лабораторию современных комедий «Буинская Талия».

Татарский национальный театр известен своим пристрастием к комедийному жанру в той же мере, в какой и к мелодраматическому. Последнее — в том старинном смысле, какой изначально вкладывался в понятие «мело-драмы», жанра, возникшего в XIX веке на парижских бульварах, — то есть «драмы на музыке», с переходом монологов в вокал, с сентиментальным, часто трогательным сюжетом. То есть с тем, что так любит татарский зритель: чтобы и весело, и трогательно, и страшно иногда; чтобы диалог срывался в пение или пляс с той естественностью, с какой это бывает разве что в татарском или якутском театре.

Тем не менее, как считает, например, Нияз Игламов, в любимом жанре татарской публики, а именно — деревенской комедии, наметился кризис. А значит, «смешное» надо искать в других местах. В течение недели три режиссера — Елена Кудряшова (Казань), Тимур Кулов (Казань), Дамир Салимзянов (Глазов) — репетировали пьесы, предложенные им организаторами. 22 августа три эскиза были представлены на суд театроведов, журналистов, профессиональных драматургов, ради такого случая приглашенных из Казани.

Наверное, самая сложная задача стояла перед Еленой Кудряшовой. Ей достались две комедийные миниатюры Г. Камала — «Из-за подарка» и «Первый спектакль». Их разыгрывают в некоем «музее истории татарского театра», проводниками по которому становятся артисты Буинского театра. Таким образом, действие происходит разом в нескольких планах. Экспонаты музея — не только кофры, стулья и реквизит, экспонаты — сами артисты, персонажи и сюжеты пьес. В первой женщина (Разиля Мухлисуллина) обсуждает с мужем и свахой обстоятельства будущей свадьбы сына, которые сводятся главным образом к тому, что и в каком количестве дадут за невестой, какие подарки получат родители жениха. Во второй молодая семейная пара тайком от родителей собирается на первое представление в татарском театре. Кудряшова объединила пьесы по принципу театра в театре, таким образом, что молодые супруги идут смотреть представление «Из-за подарка». Но, пожалуй, важнее самих пьес здесь принцип компоновки материала, его «рамка» — придуманные режиссером подводки к пьесам и исторические комментарии, например о сватовстве и похищениях невест, разыгранные в жанре теневого театра.

В режиссерской композиции Кудряшовой нет брутального комизма даже тогда, когда артист Рамиль Шайхутдинов, накинув на голову платок, сначала изображает наивную служанку (бебе), которой молодые хозяева, собирающиеся в театр, дают наставления, как провести сварливого тестя и пустить его по ложному следу, а после становится самим тестем-ортодоксом, сыплющим угрозами со сцены в адрес не только артистов-богохульников, но и нас, зрителей. Дело в том, наверное, что артисты здесь не перевоплощаются, а только примеряют роли, сохраняя по отношению к ним вежливую дистанцию. И только когда я после спектакля узнала, что Е. Кудряшова — выпускница мастерской Погребничко, стало понятно, откуда этот созерцательный настрой, который русский режиссер каким-то образом сообщила татарским артистам, привыкшим к куда более полнокровному существованию.

Признавая пьесы Камала, скорее, достоянием прошлого татарской культуры, режиссер не иронизирует над драматургическими или театральными анахронизмами. Театр здесь — не набор пыльных тряпок. Театр — само ускользающее время, и рассказ идет о мимолетной красоте, недолговечности искусства. Так, в ходе представления «Из-за подарка» в большом сундуке один за другим, будто по волшебству, исчезают разные предметы одежды. В него в финале уйдут и артисты. И сундук внезапно заиграет лучами света, как шкатулка с драгоценностями.

Изящную получасовую миниатюру Кудряшовой легко представить первой в ряду возможных передвижных кросс-культурных спектаклей-проектов, которые можно играть, например, в русских школах Татарстана, как ненавязчивый экскурс в историю татарской культуры.

Взяв в постановку пьесу удмуртского автора Валерия Шергина «Концлагеристы», организаторы лаборатории, да и сам Буинский театр шли на известный риск. Действие этой антиутопии происходит в карликовом тоталитарном государстве недалекого будущего. Образ будущего Шергин, как и многие другие авторы, заимствует в прошлом. Удмуртия здесь — коммунистическое государство с диктатором во главе, населением, разбитым на ячейки колхозного типа, распределительной экономикой и семейным планированием. Впрочем, в пьесе есть и ряд карнавальных перевертышей, попирающих представления о «норме». Например, женщины тут вне закона. Так, функции жены в семье главного героя Федота выполняет некто Педрос, а в дочери ему назначен немой парень Акчаруд. Так что с учетом роста гомофобных настроений в современном обществе плюс восточного специалитета Татарстана материал молодому режиссеру Тимуру Кулову достался провокационный.

Пьесу перевели на татарский язык, сгладив некоторые особо «щекотливые» моменты, а сыграли в клубе села Толумбаево, лаконичный антураж которого, конечно же, наложил отпечаток на характер происходящего. «Сыграл» даже финальный выход артистов и зрителей (из советских интерьеров клуба — в залитый солнцем сад), который читался как бегство из зоны.

Режиссер Тимур Кулов в своем эскизе усилил карнавальное начало, только слегка обозначенное в пьесе. Спектакль начинается с некого телевизионного ток-шоу, которым руководит девушка с микрофоном, автоматом Калашникова и в маске волка со встроенной внутри видеокамерой. Этот образ не лишний раз переадресует нас к другому мастеру антиутопий — Владимиру Сорокину («Концлагеристы» местами кажутся отпочковавшейся новеллой «Теллурии»). Одежды героев напоминают разноцветные клоунские тряпки. А избиение Сталкера Федотом, яростно исполненное Раилем Садриевым и приправленное натуральными кетчупом и лапшой, которые вываливают на беднягу «шпиона», придумано, как драка двух коверных.

Вообще, эскиз артисты сыграли азартно, на хорошем актерском драйве. При этом не уходя в травестию, которой, казалось бы, не избежать, учитывая гомогенный половой состав семьи Федота. Проще говоря, играя мужчин, ряженых женщинами, артисты не могут не пищать и не кривляться. Однако сцены с участием Федота (Раиль Садриев), Педроса (Ильфир Султанов) и Ангарда (Аяз Фазлеев), старательно отыгрывающих, не на страх, а на совесть, свои гендерные и внутрисемейные роли, стали в спектакле одними из самых, не побоюсь этого слова, трогательных. Сталкера же, который должен вывести героев из тоталитарной Удмуртии в вольный Татарстан, в счастливый мир рыночной экономики, микроволновых печей и мобильных телефонов, сыграл критик Александр Вислов, которому действительно на протяжении всего первого действия удавалось создавать эффект «инородного тела», тем более что и играл он на русском языке.

Обсуждение показало, что у эскиза появились горячие болельщики, которые с нетерпением будут ждать «следующей серии». Так что у «Концлагеристов» есть шансы на дальнейшую жизнь. Интересно и то, как Тимур Кулов будет развивать мотив оборотничества, заложенный им в первое действие.

Дамиру Салимзянову, главному режиссеру театра «Парафраз», организаторы предложили одну из пьес Вуди Аллена. Но режиссер заменил ее пьесой собственного изготовления. И театр не прогадал, получив в качестве пока еще эскиза потенциальный репертуарный хит. «Дуры мы, дуры» — современный парафраз главного блюда меню любого новогоднего застолья — «Иронии судьбы, или С легким паром», сюжет которого развернули в сугубо женском ракурсе. Мужчина в «Дурах» — лицо преимущественно спящее, эпизодическое. Подружки Татьяны, главной героини пьесы, коротающей новогодний вечер в одиночестве («гостевой» муж то ли бросил, то ли обманывает), притаскивают ей в подарок бесчувственного кавалера. В пьесу заложена вариативность — зал голосованием может выбирать, какой вариант событий для него предпочтительней: мужчина остается или мужчина уходит. Правда, половой состав зала таков, что вариантов не предвидится: дамы железно выбирают кавалеров. А значит, мы смотрим ту версию, в которой бесчувственный Стасик должен отыграть функцию Жени Лукашина.

Функцию судьбы в пьесе Салимзянова берет на себя некий хор. В буинском эскизе это двое похожих на официантов мужчин в белых рубашках и бабочках, сочувственно-внимательно взирающих на происходящее. Они же берут на себя всю бытовую озвучку — звон бокалов, бульканье вина, выливающегося из бутылки, и т. д.

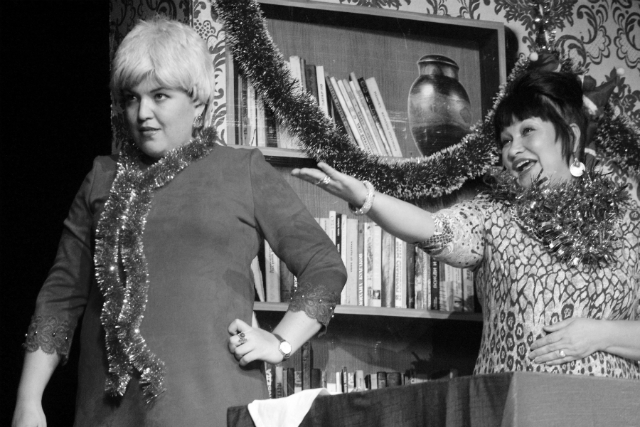

Наверное, нет ничего желаннее для любой актрисы, чем попасть в эмоционально близкий материал, ироничный и трогательный, о женщинах в ожидании мужчины, притом написанный хорошим современным языком. «Дур» с превеликим удовольствием играют три хорошие актрисы — Гюльзада Камартдинова, Аниса Сагеева и Рима Хамидуллина. Последняя, горячая и заводная «звезда», клоунесса Буинского театра, играет татарку Наилю, чьих рук дело — нокаутированный алкоголем и снотворным Стасик. Скатиться в банальные «елки» спектаклю не дает живой современный язык. У героинь Салимзянова живые прототипы, чьи монологи, записанные в технике вербатима, вошли в пьесу. Поэтому в «типической» ситуации действуют атипичные женщины, с индивидуальными прошлым, языком, судьбой. Они обманывают зрительские ожидания, ломают мелодраматические клише.

Так Буинский театр получил в работу три полноценных, очень разных по языку эскиза, в которых режиссура, прием работают не как нечто навязанное извне, а проходят «через артиста», неуловимо меняя его природу и привычки.

Комментарии (0)