В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА, ЕСЛИ БЫ СТАРОСТЬ МОГЛА…

Естественно мы ничегошеньки не знали. Семнадцатилетние, только что вылетевшие со школьного выпускного бала. Потом прошедшие этот сумасшедший конкурс — вступительные экзамены. У нас в 1964 году — 20 человек на место — жутко, как любили говорить в то время, волнительно. После экзаменационной тряски вознесение на студенческий Олимп. Можно было небрежно обронить знакомым барышням, что поступил в Театральный, и пронаблюдать, как загорались восхищенным огоньком девичьи очи. Сдавали свои сочинения, рецензии, собеседования (узнав таким образом, что значит незнакомое слово коллоквиум) в основном на Моховой, а учиться начали на Исаакиевской, 5.

Поначалу тянуло больше на Моховую. Там на каждом шагу творилась какая-то кипучая, пестрая, шумная, настоящая жизнь. Там в 14.00 в перерыве на пятачке перед и под мраморной лестницей собирался весь институт. Теснотища, стояли спина к спине, звенели две-три гитары в разных углах, девушки в длинных юбках, только что выпорхнувшие из аудитории сцендвижения, юные красавцы — будущие первые любовники и социальные герои, пока что худые и вечно голодные, очкастые и длинноволосые режиссеры, конечно, гении все как один… Это было вече, информационный центр, биржа труда, бюро знакомств и флирта, дискуссионный клуб, союз землячеств…

А на Исаакиевской было пустовато и холодновато. По главной лестнице чинно поднимались-спускались редкие научные сотрудники. Коридоры, кабинеты с табличками «Сектор такой-то»…

Мы уселись вальяжно на резных, совершенно антикварных зубовских стульях с высокими спинками вокруг большого круглого дубового стола на площадке второго этажа. И, беспрерывно куря, затараторили про «Современник», БДТ, театр абсурда и прочие полузапретные темы. Ничего мы, конечно, не знали про Институт истории искусств, про то, какие люди трудились в этих стенах. И узнали-то только годы спустя. Но как-то сама собой аура этих стен стала обволакивать наши души.

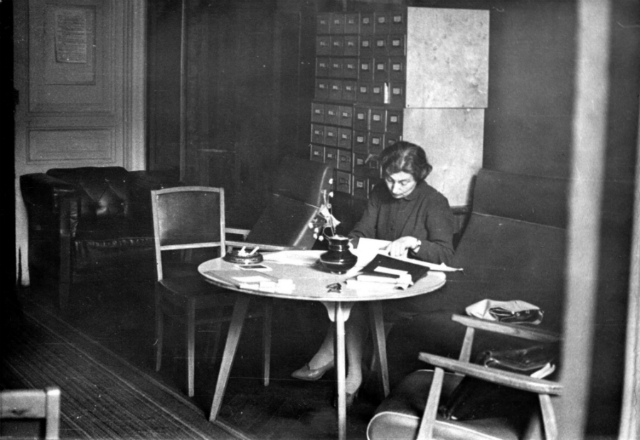

Со мной, например, это случилось, когда я впервые попал в институтскую библиотеку. Просто из любопытства зашел, ничего мне там не было нужно. Но весь интерьер: шкафы, столы и особенно каталоги, а в них эти карточки, заполненные железными перышками неповторимым академическим библиотечным подчерком, — как-то вдруг и сразу заколдовал. Бежать на Моховую еще хотелось, но какой-то внутренний голос шептал: останься, здесь твое место, здесь… А потом открылись двери Зеленого малахитового зала, и он продолжил колдовство Исаакиевской…

А больше всего врастанию в факультетскую жизнь содействовали, конечно, педагоги. Опять же мы не знали, не понимали, как нам сказочно повезло. Никого не хочу обидеть, но уверен, что тот педагогический букет, который предстал тогда в середине 60-х годов перед нами и теми, кто шел следом, был уникальным и больше не повторился. Даже те из них, которыми мы несколько пренебрегали, потому что они казались нам скучноватыми или не актуальными, все равно были замечательными, и теперь-то можно отдать всем им должное.

Марианна Григорьевна Португалова читала нам с самого начала, с первого курса «Историю русского театра». Была строга, сдержанна и язвительна. Изящная, стройная фигура рождала подозрения относительно ее ненаучного прошлого. Среди студентов ходила романтическая версия, что семья была репрессирована и юная Португалова вынужденно пошла танцевать в кафе-шантан (!). Нас не очень смущало то, что в 20-х годах еще не было широких репрессий, а в 30-х, когда они начались, уже не было кафе-шантанов. Но, оказывается, она действительно танцевала. Только не в шантане, а в балетной труппе Театра Музкомедии. Потом существовала не менее романтическая легенда, что Марианна Григорьевна пришла в театроведение, влюбившись в Сергея Сергеевича Данилова. Возможно, студенческая молва так распорядилась потому, что ими совместно был впоследствии написан учебник по истории русского театра, с помощью которого мы сдавали экзамены и писали курсовые. А может быть, версия имела под собой реальную почву, не знаю…

Поначалу ее лекции показались нам академически сухими. Что вполне понятно — начальный период истории отечественного театра нас как-то мало интересовал, нас волновал день нынешний, а не вчерашний и тем более не русское средневековье заодно с XVIII веком. Уж не говоря о том, что лекции Португаловой шли первой парой. Кто поспешит слушать про труппу Кюнста-Фюрста к 9 утра? Ходили вяло. Но однажды почему-то (видимо, предполагалось какое-то мероприятие, может быть, дневной просмотр в БДТ) на ее лекцию заявился чуть ли не весь курс. Войдя в аудиторию и увидев такую небывалую картину, М. Г. отреагировала мгновенно: «Как говорила одна водевильная героиня: „Что я вижу, что я слышу и почему я не падаю в обморок?“» Это было сказано с совершенно неповторимой наигранно кокетливой интонацией, вызвало взрыв хохота и симпатию. И с тех пор мы стали вслушиваться и сумели расслышать, что за ее академической скрупулезностью и размеренностью скрывается живая история национального театра.

На третьем курсе она руководила лекционной практикой. Ты должен был прочесть две или три лекции у младшекурсников. Я выбрал ни больше ни меньше — драматургию Леонида Андреева. Ну, нравилась мне тогда «Жизнь человека». Остального-то толком и не читал, а эта забирала так, что хоть собирай труппу и ставь самостоятельно…

М. Г., что называется, пасла меня плотно и требовала самой что ни на есть основательной подготовки. Добивалась жесткой структурированности устного текста, безжалостно расправляясь с любыми проявлениями легкомыслия. Мне-то ведь хотелось спеть восторженную песню про «Жизнь человека», остальное тогда казалось второстепенным. Но под давлением М. Г. пришлось прочитать и осмыслить многое из того, что было в те времена доступно. Выступать довелось перед следующим за нами курсом. Трясся изрядно, поскольку на курсе этом учились Горфункель, Тулинцев, Стародубцев и другие многоумные, а главное, ироничные коллеги. Но все обошлось. Выступил, прочел, слушали достаточно внимательно, но главное, что М. Г. осталась довольна. И даже похвалила с употреблением некоторых превосходных степеней. Ее педагогические усилия в отношении меня не пропали даром, а положительно отразились в моей почти 30-летней деятельности в качестве сотрудника Театрального музея, проведшего тысячи экскурсий и прочитавшего сотни лекций…

Не помню, как так получилось, но экзамен по русскому театру я не успел сдать в отведенные сроки. Кажется, куда-то уезжал. Оставалось 2–3 дня до окончания сессии. Разыскал М. Г. и слезно попросил принять. Она ответила, что не может сегодня, а завтра уезжает на дачу. Так что придется вам, то есть мне, приехать сдавать на дачу в Комарово. На дачу? Как это? Шпаргалку не вынешь, подсказать некому, катастрофа… Но делать нечего. Договорились, на какой электричке приеду. «Я вас буду встречать на станции»… Вышел из поезда и, оглядевшись, увидел: возле платформы стоит М. Г., а рядом с нею какая-то тоже старушка. Прошу учесть мои девятнадцать лет. Обеим старушкам не было и шестидесяти. Я подошел, поздоровался. «Познакомьтесь», — сказала М. Г. «Фрида», — подала мне узкую суховатую ладонь женщина, вероятно подруга и компаньонка М. Г. по даче. «Саша», — зажатым от смущения голосом произнес я. «Ну пойдемте, только сначала давайте съедим мороженое. Вы хотите мороженое?» — обратилась ко мне М. Г. Я пролепетал что-то вроде: нет, нет, спасибо. Но сопротивление мое было сломлено словами, что мороженое очень помогает при сдаче экзамена.

Я шел между двумя дамами, словно племянник с двумя тетушками, поедая купленное мне эскимо и ощущая небывалое смущение. К счастью, дача была недалеко. Обычная, как снимала тогда питерская интеллигенция, — комната с верандой. М. Г. посадила меня на веранде и сказала, чтобы позвал, когда буду готов. Я остался один и понял, что мог привезти с собой даже учебник, написанный самой М. Г. в соавторстве с С. С. Даниловым, и сдавать с его помощью. И шпаргалок можно было заготовить гораздо больше. Но все это не понадобилось, потому что в процессе подготовки к страшному экзамену у строгой М. Г. я освоил историю русского театра вполне сносно. Что отвечал, не помню, а вот результат — отлично в зачетке, — конечно, остался в памяти навсегда. О, на каких крыльях я летел обратно на станцию! А потом, сидя в электричке, вновь проживал всю эту поездку: Фриду, мороженое, запись в зачетке — счастье!

Они любили нас, наши педагоги. Почти как родители. А мы принимали это как должное, не задумываясь… Если бы молодость знала… 2014 г.

Комментарии (0)