М. Палей. «Long distance, или Славянский акцент».

Театр для детей и молодежи (Кемерово).

Режиссер Ирина Латынникова, художник Светлана Нестерова.

В Кемерово на 500 000 жителей — четыре государственных театра: музыкальный, драматический, кукольный и молодежный. И если музыкальная комедия и драма давно сдали свои позиции, то коллективы под руководством Д. С. Вихрецкого и Г. Л. Забавина с каждым годом увеличивают количество фестивалей и собранных на них призов. Так, последняя детская премьера «Молодежки» взята в конкурс «Арлекина», а взрослая — на фестиваль в Омск.

Взяв за основу довольно рыхлый, утопающий в бесконечных подробностях, пестрящий американизмами киносценарий Марины Палей «Long distance, или Славянский акцент», режиссер Ирина Латынникова убрала все лишнее и представила зрителю свой взгляд на отношения мужчины и женщины. Пространство стало условным, из пяти сюжетов осталось три, английские короткие реплики сменились русскими развернутыми выражениями.

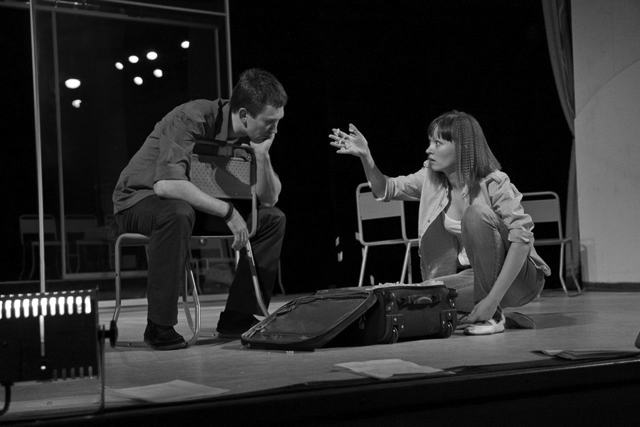

Перед нами зал ожидания. Темная, почти черная, сцена время от времени освещается холодным, точно зимнее солнце, светом. Всюду металлические кресла, как в аэропорту или на вокзале. Из одной кулисы в другую, образуя стену, рядком выстраиваются прозрачные пластиковые звуконепроницаемые панели. Проходя посередине сцены, они делят пространство на две части — прошлое и настоящее. Связь между локусами если и есть, то какая-то странная, искаженная.

В этом аскетичном черно-белом мире сосуществуют шесть персонажей: молодая девица из Восточной Европы и житель Роттердама; успешная художница из Санкт-Петербурга и бесприютный официант-египтянин; настоящий — богатый, уверенный в себе — американец и беспокойная бунтарка из России. Разбитые на пары безымянные Он и Она даже не пытаются понять друг друга. К тому же отсутствие общих тем, языковой барьер, разница культур и собственный багаж отношений не позволяют героям сойтись. В результате вместо прочной духовной близости в лучшем случае — недолгая физическая связь.

Актерские работы во всех историях интересны, убедительны. Молодая артистка Наталья Ущеко, не так давно пришедшая в Театр для детей и молодежи, имеющая славу оторвы и заводилы, под режиссерской опекой И. Латынниковой в первом сюжете перевоплощается в слабую, ранимую, уставшую от вечных недовольств возлюбленного девушку. Угловатая мальчишеская фигурка, проворные движения работают здесь не на агрессию или бунт — на беспомощность, надломленность, обреченность. Не понимая, чем плохи макароны на завтрак, девушка бьется, суетится, не зная ни языка, ни традиций. Пища, приготовленная ею с чувством, оказывается пресной и неуместной. Ему не нужны «макароны», Ему нужна «паста», и не на завтрак, а на ланч. Федор Бодянский, вопреки прописанному у М. Палей образу самца, изображает, скорее, раздраженного, измученного бесконечными объяснениями полуинтеллигента. Он неприятен и груб, но лишь потому, что устал от Нее, от Ее тупой и бессмысленной покорности, вечного желания угодить, толком не разобравшись в ситуации и продолжая совершать привычные русские алогичные поступки. В финале Ему гораздо милее и привычнее монотонный голос автоответчика из службы доставки.

Второй сюжет — художница и официант. Героиня Ольги Червовой — белокурая, округлая, уверенная в себе, затянутая в черное до пят платье, с чарующе низким голосом и протяжными интонациями дама. Она вся — сплошной соблазн. В Нью-Йорк приехала на отдых. Она голодна — до еды, до мужчин. Герой Дениса Казанцева — коренастый, робкий, заикающийся египтянин в тщательно повязанном переднике, с вечно всклокоченными волосами — смешон, жалок и очарователен одновременно. У него нет документов, нет дома, нет женщины. В Америку приехал работать. Единственное, что умеет делать, — готовить. Он один, Она одна. Он повар, Она клиент. Чем не пара? Оказывается, ничем не пара.

И Денис Казанцев, и Ольга Червова играют так, словно их все время что-то держит: в интонациях, дрожащих неуверенностью голосах, повисающих паузах, растерянных взглядах сквозит какая-то очевидная недосказанность. При обоюдном желании сойтись, хотя бы за обеденным столом, сближения не происходит. То ли незнание языка, то ли разница культур, то ли просто страх разделяют героев. Взаимное влечение, интерес рассматриваются ими как нечто рискованное, почти противоестественное. Диалог не случается. Вместо него — два монолога, каждый из которых обращен не к партнеру — к себе. В финале персонаж Ольги Червовой «кутается» в слова, возвращаясь к себе прежней: она вновь надевает огромные, в пол-лица, темные очки, набрасывает на голову черный платок. Ее лицо не выражает никаких чувств.

Наконец, третья пара: фотомодель-студентка в исполнении Нины Роговой и «хороший парень» на все времена Евгения Белого. Первая — подвижная, алогичная, противоречивая, не брезгующая резкими выражениями, но любящая русскую классику романтичная идеалистка. Второй — статичный, стабильный прагматик, твердо нацеленный на осуществление американской мечты. Одетый в рваные обтягивающие джинсы и черную куртку-косуху, с жевательной резинкой за щекой, ограничивающийся в жизни всего двумя фразами: «Что не так, детка?» и «Детка, что-то не так?», этот герой понятен с первой минуты. И проблема, как ни странно, не в нем — в ней. Режиссер дает на откуп Нине Роговой множество длинных, скучных монологов, которые сама молодая актриса далеко не всегда способна охватить, переварить, пережить. И дело не в отсутствии мастерства или опыта (Нина, безусловно, талантлива), а в отсутствии драматической наполненности: ей нечего играть. Бесконечные простыни-скатерти текста застят главное — создаваемый образ. В какой-то момент он и вовсе скрывается под грудой букв и звуков. Нескончаемые потоки слов все дальше уносят зрителя от финала. По подсчетам, в спектакле, идущем около полутора часов, на финальную часть отводится 15-20 минут, а это очевидно много для такой простой и прозрачной истории.

Желание Ирины Латынниковой сохранить текст, закольцевать все сюжетные линии, донести до зрителя основную мысль понятно и объяснимо: слова, произносимые Ниной Роговой, и есть то искомое, что объединяет три истории в одну. Однако форма подачи монолога далека от совершенства: стоя на авансцене, актриса, глядя в зал, с листа читает текст о пользе прослушивания классической музыки, целительных свойствах прозы Льва Толстого, миссионерской цели каждого из нас полюбить ближнего своего…

Все обаяние, загадочность и легкость рассказанных историй мгновенно улетучиваются. Впечатление такое, будто тебе, подав на десерт изящные шоколадные макаруны и ароматный кофе по-восточному, в нагрузку предлагают еще и те самые пресные, слишком тяжелые, безвкусные макароны, которыми потчевала любовника героиня первой новеллы. Не самое удачное завершение обеда.

Комментарии (0)