Сегодня — 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Она ушла всего десять лет назад, так что наш балет почти век прожил с нею, менялся, рос, трансформировался под ее влиянием. Она принесла в танец свободу, когда об этом в стране и мечтать не приходилось, она возражала самому могущественному балетному начальнику ХХ века и отстаивала себя, свой танец. Расширяла репертуар Большого. Она открыла форточку, а затем окно в Европу — и, уже не танцуя большие партии, помогала сделать то же и зрителям, для которых привозила выдающиеся спектакли, и артистам, для которых учредила конкурс «Майя». Все это излагать заново и подробно в тексте к ее юбилею было бы странно — тут не сказать ничего нового. Поэтому мы вспомним ее прежде всего словами Вадима Гаевского — ее современника, критика, поэта балета. И добавим еще несколько слов других выдающихся людей.

Майя Плисецкая.

***

Среди множества записей Майи Плисецкой есть одна, о которой мало кто знает. Это не кинозапись и не запись для TV, и вообще не видеозапись. Это запись первого акта балета «Дон Кихот», сделанная на аудиопленке для аудиомагнитофона. Изображения нет, есть только звук, мы не видим балерины, а лишь слышим восторженный, стадионный рев шеститысячного зрительного зала Кремлевского Дворца съездов при любом ее появлении на сцене. Даже звучание оркестра заглушено, но каким-то образом возникает более или менее явственный след невидимых вариаций. И более того, ощущаешь, насколько Плисецкая полна той страстной энергии, которая таится в глубинах классических и демиклассических партитур Горского и Петипа и которая является сущностью старинного испанского танца. В этой сверхстрастности — залог быстрых успехов Плисецкой уже на первых порах, но также — один из секретов московской исполнительской школы. Недаром здесь был поставлен «Дон Кихот». Плисецкая — балерина-москвичка в самом полном смысле этих слов, хотя ее отношения с Москвой и с московским Большим театром складывались драматично.

Она явилась, чтобы сломать сложившийся порядок, нарушить сон и покой. Хорошо помню ее дебюты, врезавшиеся в память невероятной пластической экспрессией, широтой и непостижимой художественной свободой. Появляясь на сцене на каких-нибудь несколько минут, она затмевала все и всех, а ведь тогда Большой балет возглавляли пришедшие из прошлого действительно большие артисты. Редкий случай, когда первый сезон — без ведущих партий — стал легендой балетного театра. И между прочим, уже тогда в каком-нибудь эпизоде из «Золушки» или в двойке из последнего акта «Дон Кихота» Плисецкая как бы танцевала свой будущий репертуар, рвалась из недраматичного и оранжерейного стиля, который стал насаждаться в те далекие годы. По сравнению со сверстницами она казалась балериной-сорняком. Но из этого сорняка, перефразируя ахматовские слова, вырос экзотический цветок, столь же изысканный, сколь и жизнестойкий.

Майя Плисецкая в балете «Дон Кихот».

Фото — архив театра.

Эмблемой ее творчества стал неповторимый прыжок. Его рисунок и ритм, его метафорические мотивы в различных сценических ситуациях были различны. Отнятый простор, возвращенный на миг. Преграда отчуждения, которую душа отчаянно стремится преодолеть. Недостижимая высота, которую художник-артист делает достижимой. Сверхзадачу прыжка можно было бы объяснить по Пастернаку: «поверх барьеров». Прыжок Плисецкой — ярчайшая гипербола творческой воли. В нем — жажда быть, состояться, воплотить себя вопреки умаляющим резонам и силам. В этом прыжке-росчерке в высоте, подобном тому, что альпинисты оставляют в горах, — Плисецкая оставила свой подлинный образ. И сразу же дала сжатую формулу своего пути и своих устремлений.

Конечно же, этот путь уникален. Плисецкая выдвинулась в первые ряды артистов балета еще в середине 40-х годов, почти сразу же после окончания Московского хореографического училища, и с тех пор сохраняет свою власть над временем, зрителем и собой — своим эмоциональным, психофизическим и техническим аппаратом. Художественное долголетие Плисецкой — на грани чудесного, кажется загадочным, необъяснимым. И тем не менее оно имеет духовное обоснование, творческую природу. Такое долголетие стало возможно не только в силу природных качеств — энергии, воли, таланта, особой тренированности тела, особой эластичности мышц, — но прежде всего в силу последовательности избранного пути, сначала бессознательного, а затем и осознанного стремления к возвышенной цели. Плисецкая начала с того, что создала свой стиль, а пришла к тому, что создала свой театр. Стиль Плисецкой легко узнаваем и хорошо известен всем — графический стиль, отличающийся изяществом, остротой и законченностью каждого жеста, каждой позы, каждого отдельного па и хореографического рисунка в целом. Такой же законченностью отличается и вся творческая жизнь Плисецкой, ее артистическая судьба, ее художественная карьера, как и сама натура, наделенная живым воображением и неиссякаемым интересом ко всякой новизне, к сценическим приключениям, открытиям и победам. Отдавая дань — и немалую — всякого рода попутным увлечениям и преходящим экспериментам, Плисецкая упорно и настойчиво выстраивала свой уникальный артистический образ. Она захотела стать — и стала — трагедийной актрисой балетного театра.

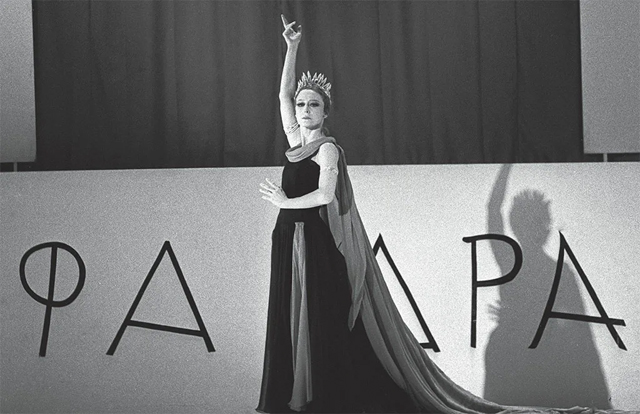

Классическая трагедия влекла ее с юношеской поры. Первый прообраз классической трагедии Плисецкая продемонстрировала в далеком 1945 году, на премьере «Золушки» С. Прокофьева — Р. Захарова. Не очень заметную дивертисментную миниатюру «Осень» Плисецкая, благодаря свой выразительной пластике и феноменальному прыжку, развернула в драматичнейшую и притом — чисто танцевальную фреску. Контраст с общей сказочной и даже легкомысленной атмосферой, царившей в спектакле, был очевиден. Таким же контрастом — по отношению к стилю Большого балета 50-х — 60-х годов — выглядели почти все сценические создания Плисецкой той поры: и ее выступления в академической «Раймонде», и ее выступления в праздничном «Дон Кихоте». Необычными были интенсивность эмоций и яркость форм, напряженность страстей и красота линий, — когда же ослепительная яркость соединилась с трагедийной темой, возникла Кармен, вероятно, главная роль Плисецкой в Большом театре. Балет «Кармен» Плисецкая в буквальном смысле отвоевала: ее стремления к новизне языка и большому трагедийному стилю не поддерживало руководство, для нее не создавался репертуар, не приглашались балетмейстеры из других стран Европы. В результате Плисецкая начала сотрудничать с дилетантами и даже попыталась ставить сама («Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»), а затем была вынуждена уйти из Большого театра. Возможность станцевать подлинную классическую трагедию ей предоставили балетная труппа французского города Нанси («Федра» в постановке Сержа Лифаря) и балетная труппа Мадрида («Мария Стюарт» в постановке Хосе Граперо). Но и балетные инсценировки русской прозы и драматургии, осуществленные Плисецкой в 70-х годах, открыли неожиданную близость к давней традиции балетного театра романа Толстого (не признававшего балет) и пьесы Чехова (равнодушного к балету). В русле этой традиции Плисецкая танцевала много лет — и в классическом русском, и в самом экзотичном репертуаре.

Майя Плисецкая в балете «Федра».

Фото — архив театра.

Целеустремленность, безошибочный артистический интеллект и немыслимое упорство никогда не оставляли Плисецкую, все это так, но была еще тайная сила, которая помогала ей и вела ее, которая ее одухотворяла. Назовем эту силу испанским словом «дуэнде». О «дуэнде» вдохновенно писал Федерико Гарсиа Лорка. Процитируем короткий фрагмент: «Итак, дуэнде — это мощь, а не труд, битва, а не мысль. Помню, один старый гитарист говорил: „Дуэнде не в горле, это приходит изнутри, от самых подошв“. Значит, дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, иными словами — в древнейшей культуре, в даре творчества».

Все это сказано как будто о ней, московской балерине Майе Михайловне Плисецкой. Конечно же, сопричастность; конечно же, кровь; конечно, дар творчества; конечно, древнейшая культура. И все это объясняет, почему испанская тема так ее влекла, почему среди высших ее созданий — Китри и Кармен, почему, покинув Москву, она достаточно долгое время жила в Мадриде.

И все-таки почему она ушла из Большого театра? По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что в театре остановилась жизнь. И во-вторых, потому что театр стал наполняться страхом.

Сама Плисецкая в своей книге в присущей ей манере, без обиняков, обвиняет бывшего главного балетмейстера в деспотизме, называет маленьким Сталиным. Не будем с ней спорить. Добавим другое: Григорович не просто вызывал страх, он сам жил в тревоге. Тема страха, страшных видений, страшных ожиданий, страшных снов — одна из ведущих в его искусстве. В своих ранних и лучших балетах он умел страх побеждать, сублимировать в творчестве, но затем он стал избегать многого, и прежде всего — избегать творчества, избегать новизны и риска. Многолетние простои можно объяснить только так. А Плисецкая, как и лучшая часть труппы, хотела работать, хотела танцевать.

И главное, Майя Плисецкая никогда ничего не боялась.

Казалось бы, то же самое я писал о Лепешинской, но тут нечто другое: под защитой Кремля молодая Плисецкая не находилась.

Бесстрашие — самый бесценный дар, среди многих других даров, который она получила от богов, а может быть, и от предков. Самый бесценный и самый необходимый. Как же он ей пригодился! И когда она осталась одна на улице — мама была арестована вслед за отцом. И когда оставалась на сцене. И когда в одиночку сражалась за новый репертуар. И когда круто меняла свою жизнь. И когда танцевала Лебедя на фоне других, юных лебедей, в день пятидесятилетия своей беспримерной творческой карьеры.

Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро».

Фото — архив театра.

Разумеется, Майе Плисецкой тоже выпало пережить — и, я полагаю, не раз — острые приступы страха. Но ей пришлось научиться им противостоять. Это была главная наука в эпоху террора. Все другие науки постигать было проще. Кто сумел этому научиться, тот мог на что-то рассчитывать. Кто не сумел, у того дела были плохи. Майе Плисецкой наука бесстрашия давалась довольно легко, легче, чем многим из нас. Но ведь у нее было «дуэнде».

Вадим Гаевский. Из книги «Хореографические портреты»

***

Вот подняли занавес — «Дон Кихот» начался. Будучи небольшим любителем классического балета, я уселся поглубже и стал размышлять о жизни в этой стране. Но как только вариация рыцаря кончилась и появились балерины, мои общественные идеи моментально улетучились. Станцуйте-ка лучше! И наконец явление Плисецкой. Ее тело дугой выгнулось вперед, а ноги выстрелили назад — словно лук, свободный от законов физики. Казалось, что публика везде — под ее ногами, за спиной, над головой, и ловит, хватает глазами каждую деталь ее движений, словно ребенок, следящий за тем, как ходит мать.

Действие шло к концу. Музыка оборвалась. Она повернулась к нашей ложе, и я вспомнил, что сейчас она будет танцевать каденцию в нашу честь. Быстро подняла на нас глаза — и начала. Зал понял — происходит что-то необычное. Раздался приглушенный грохот, словно где-то вдали пронеслась конница. Непокоренная, полная благородства, предельно собранная внутренне и все же созданная для любви к воздушному высшему, она приветствовала всех поэтов — и даже Америку — своим освобожденным телом.

Майя Плисецкая в Большом театре.

Фото — Леонид Лазарев.

Восторг публики стал теперь уже нескрываем, а уникальность Большого очевидной: здесь присутствует особое настроение, создаваемое классическим репертуаром и предпочитающим вечные ценности зрительным залом. Такое сочетание несет встречу с прекрасным без примесей рационализма, утилитаризма или же социальной окраски. Здесь ты русский и ты свободен, и все эти изрытые колеями дороги и неработающие туалеты, весь прогресс и упадок напрочь исчезают, когда эта женщина преодолевает пределы возможного, утверждая невозможность гибели человеческой мысли.

Артур Миллер. Из книги «В России» (альбом, изданный совместно с Инге Морат). Перевод Виктора Денисова

***

Я всегда с восторгом вспоминаю великолепное исполнение Майей Плисецкой роли Кармен в удивительном и прекрасном создании Бизе — Щедрина. Я люблю эту гордую и своенравную цыганку. Женщина должна быть свободной, и никто не вправе узурпировать эту свободу — таково жизненное кредо Кармен. Кармен не изменяет своему принципу даже перед лицом смерти. Мне думается, именно в этом современность звучания спектакля.

Дмитрий Шостакович. Из буклета Большого театра

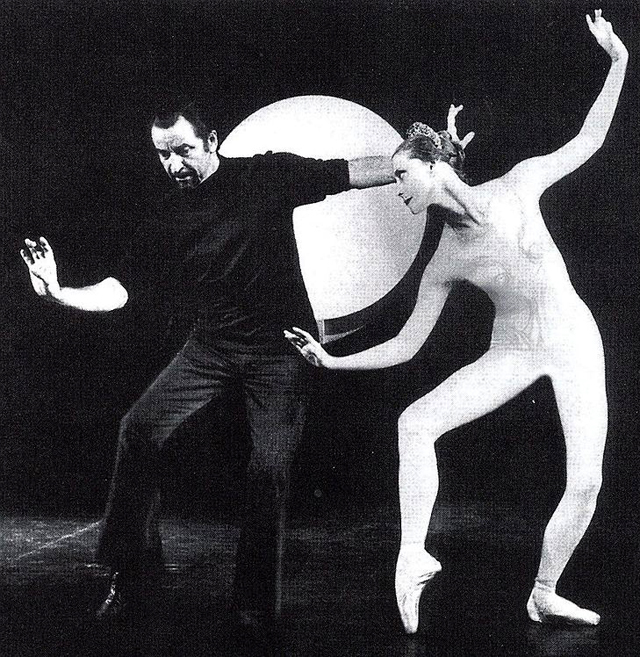

Майя Плисецкая и Морис Бежар.

Фото — архив театра.

***

Если Майя чего-то хочет, она этого добивается. И она приехала ко мне и танцевала у меня «Болеро». А ведь я был в Советском Союзе персоной нон грата. Мне однажды рассказали, что у кого-то из власть имущих спросили, почему они не хотят пригласить Бежара, и тот чиновник ответил: потому что Бежар — это либо секс, либо религия. «Болеро» — это не то и не другое. Но в исполнении Майи я обнаружил и некую духовность, которая возвысила этот балет до божественных вершин, и страстность, которая придала ему эротизм.

Морис Бежар. Из буклета Большого театра

Комментарии (0)