О драматургическом конкурсе «Маленькая Ремарка» в рамках XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»

Читки драматургического конкурса «Маленькая Ремарка» на фестивале «Арлекин» прошли в восьмой раз. Три пьесы отразили представление взрослых людей о школьниках в период сдачи ОГЭ, о юных неформалах с гномьими ушами и о жизни голубей в мире людей. Соответственно, 12+, 12- и сказка. На обсуждениях зрители часто говорили, на что похожи пьесы или какие ассоциации у них возникают с другими произведениями. Речь не о подражании или цитировании, а об общих родовых чертах, схожих сюжетных ходах. Драматург Анна Гейжан заметила, что так работает конвенция жанра: когда узнаваемые приемы какого-либо направления мы находим в других произведениях. Термин пришел из кино и связан с нашими ожиданиями: от комедии мы ждем нелепых ситуаций и смешных выходов из положения, от хоррора — искупительного страха и так далее. Возможно, определение для драматургии требует уточнения и подробного анализа. Уже несмешные комедии Чехова само понятие жанра «растворили», не говоря уж о современных драматургических текстах, но только от сказки мы по-прежнему ждем волшебства.

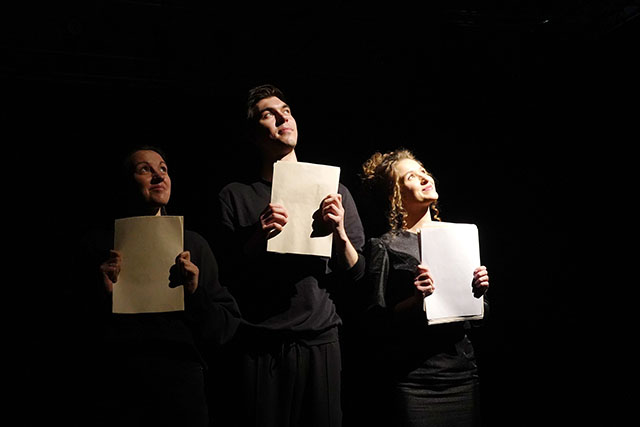

Сцена из читки пьесы «ОГЭ по литре».

Фото — Виктор Васильев.

Юлия Воронова. «ОГЭ по литре». Режиссер Игорь Хонин

Рифмованный текст от первого лица главного героя — Вени Пушкина — поделен на главы, в названиях которых — вопросы к экзамену о творчестве Пушкина. Завтра ОГЭ, на Веню наседает мама, сам он угнетается собственным несовершенством, а в качестве воображаемого друга у Вени — учительница литературы. Юлия Воронова, а вернее, персонаж ее пьесы Веня, рифмует легко, азартно, поднимая сразу множество тем: гиперопека со стороны родителей и токсичность подростков, влюбленность и дружба, ответственность перед собственной жизнью, навязанные стереотипы — «Как жить, если ты — не гений? / В неидеальном мире / И с мамой в одной квартире». Слова Вени (кто говорит) начинаются с «я», а не с его имени, как могло быть в другой пьесе. Таким приемом автор добивается эффекта, при котором читающий присваивает реплики главного героя, школьника, и смотрит на все его глазами. Рефлексия о себе и о существовании с известной фамилией сменяется желанием вырваться, сбежать, и даже завтрашний экзамен не может остановить от прыжка со второго этажа.

Представление взрослого человека о сложностях подростковой жизни не всегда попадает в реальные насущные проблемы, а бесконечные разговоры о буллинге, смерти одного из родителей, сложностях в понимании старшего поколения кочуют из текста в текст. У Юлии Вороновой найден баланс, она как родитель встает на сторону подростка и пишет текст от имени Вени, но есть попытка сохранить объективность. Ни родитель, ни подросток не выглядят ущемленно, мы видим их постоянное «столкновение», в котором то один, то другой одерживают кратковременные победы.

Сцена из читки пьесы «ОГЭ по литре».

Фото — Виктор Васильев.

Драматург хорошо чувствует современный сленг, и не только то, что сейчас на слуху — «селеба», «ноунейм», — но и то, что быстро стало устаревшим и маркирует родителя, старающегося говорить на одном языке со своим подростком. Мама упоминает «лол», сын называет ее «фриком». Драматург, переиначивая Пушкина, говорит о семенах, попавших то ли не в ту почву, то ли не в ту страну. Текст ироничен по сути, легок до такой степени, что прыжок из окна не становится трагедией. Герой, попав в междумирье, встречает, конечно, Пушкина А. С., который оказывается не менее загадочным, чем Дамблдор в последней части «Даров смерти».

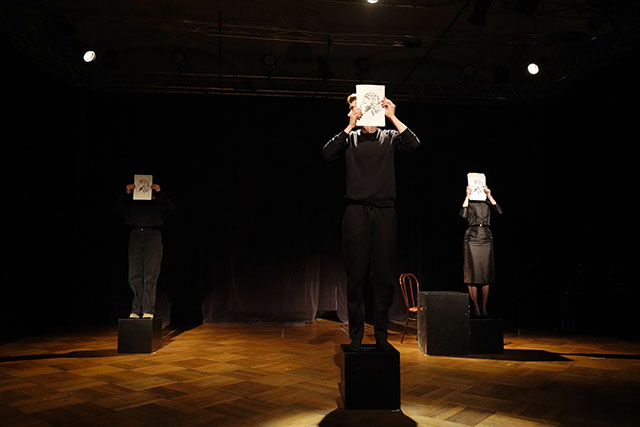

Режиссер эскиза Игорь Хонин распределил все роли на трех актеров, выдвинув харизматичного Алексея Копылова в буквальном смысле на первое место. Основные сценографические элементы — три куба, на которые могли бы встать победители (если бы они тут были), получив соответствующие места. Мама и Учительница — Полина Кудимова и Дарья Орехова — делят между собой остальных персонажей. Алексей Копылов, поднявшись на куб, принял позу Пушкина — памятника с площади Искусств. Текст покатился, набирая скорость, с осмысленными краткими паузами. В финале не обошлось без декларации: «Экзамен не главное, и жизнь богата на краски». В финале актеры под ремикс Pink Floyd «Another Brick In The Wall» закрывают свои лица листами с изображением Пушкина, потом убирают рисунки и поворачиваются лицами в сторону единственного софита, горящего сейчас справа от зрителей, так сказать — встают лицом к светилу. Минималистичный в средствах выражения эскиз завершился эффектно, невербально сообщая нам, что до Пушкина с его пьедесталом дотянуться дано не каждому, но попробовать стоит.

Режиссер и актеры представили текст без сокращений, психологически осмысляя происходящее и добавляя иронии. На обсуждении молодые зрители говорили, что читать было сложнее, чем смотреть. Эффект от сценического разбора текста был очевиден.

Сцена из читки пьесы «Гномы московского метро: Девочка с Баррикадной».

Фото — Виктор Васильев.

Анна Гейжан. «Гномы московского метро: Девочка с Баррикадной». Режиссер Филипп Бородин

Пьеса Анны Гейжан предлагает читателям путешествие в параллельный мир, находящийся прямо у нас под носом, в метро. Девочка Соня встречает на станции «Баррикадная» Мину. Мина — гном и впервые вышла в мир людей, но сразу опознает в Соне со-сестру — гнома. Узнаваемым родовым признаком становятся острые уши. Соня всю свою 11-летнюю жизнь страдает от формы ушей и хочет понять, кто она. Чтобы это выяснить, придется сходить в мир гномов, узнать про себя и про родителей и сбежать опять к людям, пробираясь сквозь поле поющих грибов. Болтливый камень Вишня в качестве домашнего животного, волшебные звезды, которые надо носить всегда с собой, библиотека с бесплатными печеньками и какао, таинственные личности, друг Хмурик — все манит в этот мир доброго волшебства, где зло абстрактно и пока никак не проявилось. Как и в любой фантазийный мир, в повествование втягиваешься постепенно, а втянувшись — ждешь продолжения. Анна Гейжан на обсуждении подтвердила намеренную театральную сериальность — будет еще две части. Постепенно пьеса-фэнтези становится историей о новообретенной семье и друзьях.

Режиссер Филипп Бородин с коллегами по Karlsson Haus не стал изображать гномов, а придумал ход через настольную игру. Взрослые люди бросают кубик — кто кем будет, именно так происходит распределение ролей. Текст в руках актеров «играет» роль правил этого мира, в которые надо все время смотреть, чтобы не ошибиться. Ксения Пономарева-Бородина играет в азартную и слегка хулиганистую Мину. Семен Мруз в роли Хмурика легко переходит от обиженного и хмурого персонажа к обаятельному и весьма гостеприимному гному. Роман Еникеев, играющий сразу много разных героев, запомнился в роли болтушки-Вишни с голосом сказочной Бабы-яги и свободолюбивого Перигельки. Мария Филиппова — Соня, как и положено главной героине, строгая, но добрая и отзывчивая.

Сцена из читки пьесы «Гномы московского метро: Девочка с Баррикадной».

Фото — Виктор Васильев.

Взрослые актеры играют в игру, где играют в детей. Они легко выходят из роли и общаются между собой как участники — и тут же впрыгивают обратно в роль. Игра в игре оказалась плодотворна и для сценического оформления. Придуман внешний вид картонных персонажей, шагающих по полю, антураж мест, куда попадают герои, и здесь все манипуляции с бумагой и книжками-раскладушками в тему. Режиссер создает эскиз на стыке театра кукол и театра предмета, плюс двойной живой план.

На обсуждении возникло сразу много споров — о театральном сериале как проблемном жанре для театра (первую часть продать легко, а на следующие зрители не идут, пока не посмотрят первую), о роли обширной ремарки, которая, по мнению драматурга, нужна как попытка создания сказочной атмосферы и как разговор с постановщиком. Хотя самому постановщику подробная ремарка казалась уводящей в другой вид искусства, в кино или анимацию. Упоминали и «платформу 9 и 3/4» как способ попадать в параллельный мир.

Анна Батурина. «Голубка». Режиссер Александр Серенко

«Голубка» Анны Батуриной относится к жанру сказки. Белая голубка, работающая на свадьбах, теряется в городе и стремится вернуться в свою стаю, но обретает новую — городскую человеческую и беспризорную — голубиную, но обладающую добротой и взаимовыручкой. Драматург точно схватывает наши реалии: папа читает уже не газету, а телеграм-канал, домашняя собака — самоед Снежок, а не шпиц или чихуахуа. Снежок занят проблемами переработки органических и неорганических отходов, поэтому все время вытаскивает колбасные шкурки из мусорки. Кот Марсик Беспощадный из дворового становится домашним, но это, как ни удивительно, не меняет его характера. (Не все персонажи готовы исправляться.) Нечастая проблема декоративных голубей, выпускаемых на свадебной церемонии, в жанре сказки обрамлена преодолимыми препятствиями, чтобы Голубка в конце обрела любовь и новую семью.

Сцена из читки пьесы «Голубка».

Фото — Виктор Васильев.

Режиссер Александр Серенко вывел на сцену около 30 человек, совместив воспитанников Драматической студии «Реникса» при Детском творческом центре «Театральная Семья» и студентов актерской мастерской Василия Реутова и Светланы Вагановой Института музыки, театра и хореографии (РГПУ им. А. И. Герцена). Организовал такое количество актеров в единую композицию в стиле джаз под живой аккомпанемент. Джаз предполагает импровизацию, смену ритма, и в эскизе происходит смена того, кто читает ремарки, и смена мелодического рисунка. Постоянное музыкальное сопровождение (Анна Пашенко и Арина Прус) позволяло актерам, не занятым в сцене, проявлять свое живое присутствие, подтанцовывая, подыгрывая, реагировать на происходящее.

На фоне своеобразного хора участников выделялись главные герои, Голубка (Анастасия Рябчикова) и Чалый (Матвей Бутенко), как лирическая влюбленная пара, для которой чувства друг к другу не сразу очевидны. Острохарактерные роли кота Марсика (Георгий Фролов) и Нателлы Петровны (Софья Жогова) позволяли играть с жанром и добавлять юмора. Особую стильность придавали строгие костюмы, снабженные какой-нибудь характерной деталью. У Снежка — белая пушистая шапка с ушками, у Нателлы Петровны — каблуки и изящная, но в меру старомодная шляпка. Голубка в белом костюме, с длинным белым пером в волосах, действительно как райская птица в мире черных пиджаков. Чалый — в светлом, под стать Голубке.

Модератор обсуждений Мария Огнева высказала мысль, что драматург делает своеобразную обманку: мы думаем, что Голубка вернется в свой дом и на этом ее приключения закончатся (как у Бильбо Бэггинса, добавлю от себя), но оказывается, что дома ее уже не ждут, и эта потеря оборачивается удачей, так как Голубка обретает новый дом и новую семью. Наше ожидание кольцевой композиции пьесы (где началась, там и закончилась) оказывается неверным.

Сцена из читки пьесы «Голубка».

Фото — Виктор Васильев.

***

Все пьесы этого «Арлекина», вне зависимости от возрастного ценза, оказались снабжены тем или иным свойством сказочности: потусторонние миры являлись либо способом спасения («ОГЭ по литре»), либо основным местом действия («Гномы московского метро»), либо возможностью говорить всем на каком-то едином языке («Голубка»). Похоже, основная конвенция жанра связана именно с нашим ожиданием волшебства, приключения, того, чего нет в нашем мире обыденности и рутины, в том числе и хорошего финала от любого текста.

Комментарии (0)