«Разговоры беженцев». Б. Брехт.

Художественный руководитель постановки Константин Учитель, режиссер Владимир Кузнецов.

В рамках летнего фестиваля искусств «Точка доступа».

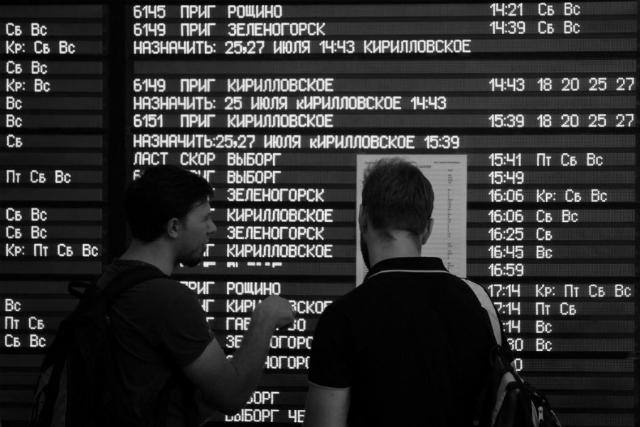

Действие спектакля «Разговоры беженцев» по пьесе Бертольта Брехта разворачивается на Финляндском вокзале. Ход, придуманный художественным руководителем постановки Константином Учителем и режиссером-дебютантом Владимиром Кузнецовым, кажется сколь экстравагантным, столь и абсолютно логичным. «В ресторане на вокзале города Хельсинки сидели двое и, время от времени опасливо оглядываясь, рассуждали о политике» — так у Брехта. «Рассуждали» — ключевое слово. При всей своей афористичности текст Брехта — вязкий, длинный, не самый простой для интерпретации. Недаром он чаще звучал по радио, чем со сцены, а в нашей стране и вовсе не имел театральной истории. Финляндский вокзал стал тем многоликим персонажем, благодаря которому разговор о политике обрел драматическую природу. Спросите любого мастера театрального института, какую атмосферу студенты-актеры создают наиболее увлеченно? Разумеется, вокзала. Его многоголосие (особенно хороши объявления на финском языке) становится магическим в своей непредсказуемости контрапунктом математической строгости брехтовских размышлений.

Группа зрителей следует за актерами и при помощи радиоаппаратуры подслушивает, о чем негромко разговаривают два внешне ничем не примечательных субъекта. Двое молодых мужчин фланируют по вокзалу и вокруг него, бросают монетки в кофейный автомат, сидят на скамейке в зале ожидания, играют в морской бой и шахматы, наконец, выпивают по бокалу пива в привокзальном кафе и уходят на перрон. Было бы сложно найти для философского диалога более удачную актерскую пару, чем Калле — Сергей Волков и Циффель — Максим Фомин. Недаром в арсенале одного — роль Брехта в «Кабаре Брехт», а в репертуаре другого — целый моноспектакль от лица IT-предпринимателя («Топливо»). Актеры достигают в спектакле вполне замечательного способа существования. Текст присвоен ими так, что звучит импровизационно, но вполне безлично, без излишних психологических подробностей. Напротив, условность Калле и Циффеля подчеркивается тем, что свои реплики (скорее — монологи) актеры часто зачитывают с напечатанного текста. Как будто бы специально для того, чтобы продемонстрировать изобилующие пометками листы, они то и дело подсаживаются к зрителям, продолжая вести разговор и на большом расстоянии друг от друга. Личностный объем артистов позволяет им держать зрителей в напряжении без эмоциональной заразительности, которой так боялся Брехт. Особенно точен Сергей Волков, существующий в жестком, почти чеканном ритме.

Пожалуй, ни в одной другой пьесе Брехт не предвосхищает эру постдраматического театра столь очевидно. Драматург и театровед Наталья Скороход однажды справедливо заметила, что апеллировать исключительно к зрительскому ratio брехтовским пьесам мешает занимательность сюжета: лихость, с которой действие закручено хоть в «Трехгрошовой опере», хоть в «Мамаше Кураж». Пьеса «Разговоры беженцев» действия лишена вовсе. Это наполненный парадоксами интеллектуальный диспут, заставляющий вспомнить, например, повесть «Племянник Рамо» Дидро. Впрочем, и спора между условным пролетарием Калле и не менее условным профессором Циффелем как такового не возникает. Брехт создавал текст в 1940–1941 годах в Финляндии, будучи таким же беженцем, как его герои. «Разговоры» — это попытка сформулировать и объяснить неумолимую логику становления фашизма и развязывания войны. Беженцы не столько спорят, сколько приводят аргументы из диаметрально разных социальных условий. Но механизмы манипуляции, выявленные хоть в концлагере, хоть в научной лаборатории, оказываются на поверку не только одинаковыми, но и ужасающе простыми, а потому действуют безотказно и никогда не устаревают. Чему на самом деле учат в школе? Совместимы ли свобода и патриотизм? Почему в готовности к войне важна последняя пуговица? Ответы показались бы смешными и наивными, если бы их справедливость не продолжала доказываться чуть ли не ежедневно.

Вслушиваясь в саркастические парадоксы, зрители, конечно же, крутят головами в разные стороны. В зале ожидания установлены мониторы с занимательным видеорядом. На одном экране — фильмы Чарли Чаплина «Иммигрант» и «Великий диктатор», на другом — советские агитки. Впрочем, и то и другое проигрывает беззвучным новостям, которые крутят в кафе по телевизору. Сложно придумать видеоряд точнее, чем этот случайный набор видеосюжетов с французским мемориалом, реконструкцией средневековых боев и встречей высокопоставленных чиновников. Во время последней в наших ушах звучит примерно такой текст: «Я обдумал (…) ваш отказ от героизма. Я решил взять вас в компаньоны в мою фирму по уничтожению клопов».

Нельзя сказать, чтобы неожиданно — уж такое место этот Финляндский вокзал, — но каждый раз текст нетривиальным образом проецируется на происходящее вокруг, превращая каждого встречного в персонажа. Ведь «Разговоры» — не что иное, как сконденсированная человеческая комедия: ни о ком конкретно, но обо всем и обо всех. Взгляд на пассажиров разменивает далекую и абстрактную политику на обычных людей — ее материал и инструмент. На человека, гордо вышагивающего нам навстречу в футболке с надписью «Русские не сдаются!». Или на роту солдат, которая в течение часа неоднократно строится и расходится снова (под брехтовские рассуждения о неизбежной взаимосвязи порядка с отсутствием свободы юнцы мгновенно срываются со своих мест, хватают одинаковые сумки и, выстроившись в ровную колонну, уходят за красавцем прапором — куда?). Или на полицейского, который ловит актеров на распитии пива, не имея понятия (вот удача — не выслушал сегодняшний инструктаж!), что поневоле оказывается в этот момент королем эпизода. Полицейский, кстати, произносит реплику, которой позавидовал бы сам драматург: «В России можно все, только нельзя попадаться».

Пожалуй, что и мы — странная бессловесная группа людей в наушниках, которая без дела слоняется по вокзалу, — тоже персонажи. А в каком-то смысле и беженцы.

«Разговоры беженцев» Брехта» — объявляют на Финляндском вокзале. «Следите за человеком с флажком». Толпа театрально-продвинутых персонажей в наушниках, с напряженными лицами для постижения замысла режиссера сидят в зале ожидания и ходят вокруг вокзала. А в это время два персонажа актеры (М. Фомин и В.Волков) ведут диалог. Диалог безупречен. Сдержанно-мужественный Фомин, о котором скоро будут писать исследования как о «зеркале русской революции» и его партнер разговаривают на жгучие для нас темы: свобода, свобода передвижения, тоталитаризм. При этом они перекусывают(персонаж Фомин ест лапшу, пьют кофе, играют в морской бой) и ходят вокруг вокзала. Вроде вокруг огни большого города и два затерявшихся эмигранта (с толпой театроведов и режиссеров за собой). Разговор супер. Только вот все это — большая человеческая неправда. В этой безличной беседе двух вполне благополучных джентльменов над которыми явно «не капает», абсолютное отсутствие личного посыла. Ни одной трещины. Я думаю если бы Фомин читал «Махабхарату» или «Старшую Эдду» на крыше Петропавловского собора,- эффект был бы тот же. И все бы полезли за ним на крышу и восхищались актуальностью «Старшей Эдды» , которая ах как ложится на наше варварское время. И читал бы он все с той же сдержанно мужественной интонацией. Вообще я думаю многие отдали себе отчет в главном чувстве от всего этого- чувстве неловкости. А неловкость оттого, что все это неправда. Это такая интеллигентщина , а не искусство.

Это не про нас ни про кого, ни про каких беженцев. Это теоретическая боль и умозрительное несчастье. Такое прелестное устное эссе.

Причем актеры оба талантливы и режиссер не дурак, но вот такой экскурс на тему: «Вы видели ль мой тюрлюрлю атласный? (А.С. Грибоедов «Горе от ума»). Горе от ума , горе уму, горе горе…