«Дубровский». Д. Богославский по роману А. С. Пушкина.

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Мурат Абулкатинов, художник-постановщик Софья Шнырева.

Встретились как-то в театре Александр Пушкин и Брэм Стокер, и получился спектакль Мурата Абулкатинова — такой анекдотической формулой можно описать «Дубровского» в Красноярском ТЮЗе. Троекуров здесь очень уж похож на графа Дракулу, его сопровождает свита из приспешников и мертвых невест; Владимир Дубровский — конечно, Абрахам ван Хельсинг, взявший на себя миссию победить всю эту нечисть; а Маша Троекурова — вероятно, Мина Харкер, именно ей доступны и мистический мир отца, и реальность возлюбленного. Сюжету Пушкина это не мешает, мало что добавляет содержательно, но позволяет развести персонажей по разные стороны баррикад и найти сценический эквивалент жанру разбойничьего романа. Вот только анекдотом происходящее не назовешь — режиссер не в первый раз разбирается с экзистенциальными вопросами: существует ли предопределение, можно ли отказаться от губительной цели, и в какой момент наступает точка невозврата, когда человек теряет сам себя?

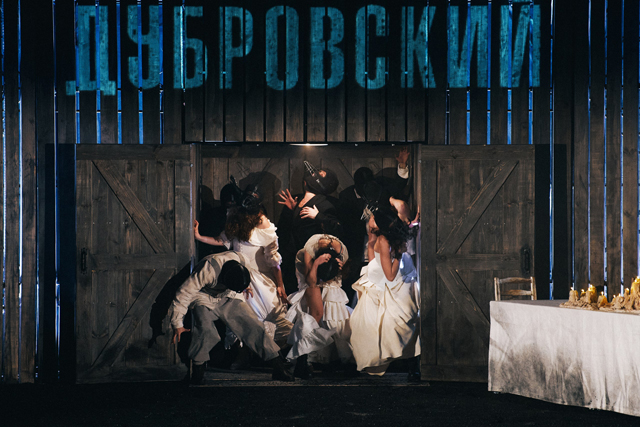

Сцена из спектакля.

Фото — Дима Штифонов.

В этом спектакле Мурат Абулкатинов, с одной стороны, продолжает размышления, начатые в «Евгении Онегине» здесь же, в Красноярском ТЮЗе: о выстраивании человеком собственной судьбы, выборах, которые не дают ему почувствовать полноту жизни, болезненном осознании ошибок и невозможности повернуть время вспять. С другой — возникшие в «Гамлете» в Театре на Таганке: о принадлежности к роду, необходимости выполнять заветы других, но при этом о желании жить свою жизнь, а не быть орудием мести, на пути к которой невозможно себя сохранить. Владимир Дубровский (в спектакле работают два состава артистов, я смотрела с Артемом Цикало) страдает от своей любови и своей миссии и задает почти гамлетовский вопрос: «Как я оказался в этой точке»? Он проходит путь от уверенности в том, что должен отомстить за разорение и смерть отца — записывает себя на камеру, фиксирует момент начала, — до совершенного непонимания того, что с ним происходит и каким человеком он становится. Одна из самых впечатляющих сцен — когда Дубровский прикасается к своим плечам, ребрам, ногам и, содрогаясь от боли, будто весь израненный, резкими выпадами вдруг начинает исполнять элементы народного танца.

Сцена из спектакля.

Фото — Дима Штифонов.

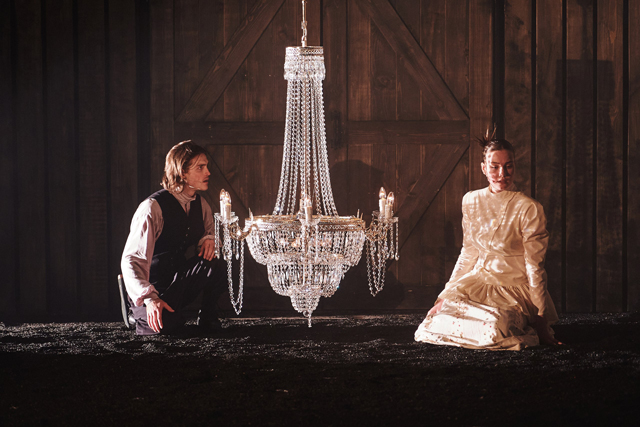

Вместе со своим постоянным соавтором, сценографом Софьей Шныревой, режиссер создает для персонажей замкнутое пространство. Сценическая площадка огорожена полукруглой стеной из деревянных досок — это дом Троекурова, напоминающий одновременно и русскую избу, и средневековый замок, как, например, Винтерфелл в «Игре престолов». В стене есть двери — высокая и широкая центральная и низенькие по обеим сторонам от нее, — но сбежать отсюда если и возможно, то лишь преодолев множество препятствий. Кажется, что за Машей и Дубровским все время подглядывает кто-то из приближенных Троекурова. Сверху для этого есть специальная площадка, оттуда обитатели замка наблюдают за схваткой Дубровского с медведем (артисты выносят на сцену медвежьи голову и шкуру), оттуда же на Машу смотрят Троекуров и ее будущий жених князь Верейский. На сцене в начале спектакля стоит длинный стол, накрытый белой скатертью, с массивными подсвечниками и белыми свечами — как будто все уже приготовлено к предстоящей свадьбе. Позже основной частью сценографии становится хрустальная люстра (привет режиссера самому себе из других спектаклей) — знак тепла и человеческой близости, ее свет как будто дает возможность Маше и Дубровскому разглядеть друг друга.

А. Цикало (Владимир Дубровский), К. Шарыпова (Мария Троекурова).

Фото — Дима Штифонов.

Дубровский в этом пространстве противопоставлен остальному миру, напрямую он с ним не сталкивается, но в доме Троекурова про него все время говорят. Каждое упоминание его имени вызывает одинаковую реакцию — гости замка и невесты «Дракулы» шипят с искривленными лицами, как если бы на них надели бусы из чеснока или окропили святой водой. В более ранних работах Абулкатинов разделял персонажей мизансценически, герой всегда находился в стороне от толпы — здесь нет такой необходимости, потому что Дубровский встречается с противником лишь в нескольких сценах и то в образе француза Дефоржа, когда Троекуров не понимает, кто на самом деле перед ним стоит.

А. Пузиков (Спицын), В. Ферапонтов (Троекуров).

Фото — Дима Штифонов.

В спектакле поэтому нет такой строгой геометрии, как в «Евгении Онегине» и «Гамлете»: кажется, что мизансцены более хаотичные, не выверенные точно, и от этого возникает ощущение спонтанности, импульсивности, что адекватно характерам и действиям персонажей. Спонтанен здесь Троекуров, которого Вячеслав Ферапонтов играет человеком развязным, уверенным в себе и своей безнаказанности. Он — сила, и осознание этого дает ему возможность действовать из сиюминутных желаний: казнить, миловать, стравливать человека с медведем или вдруг объявлять бал. Спонтанен и Дубровский, но спонтанность в его действиях связана с тем, что он мучится от происходящего, это проявляется в актерской игре — то холодной, рассудочной, то экспрессивной, как будто герой в горячке; это же поддерживается композицией — постоянными флешбэками. Дубровский словно застревает в переулках сознания, каждое воспоминание для него как душевный спазм, в разговоре с Машей он идет к стене, на которую отбрасывает тень, и внимательно всматривается в свои очертания — действительно ли это он. В этот момент словно происходит бой с тенью, становится понятно, что герой вынужден сражаться не только с окружающими, но и с самим собой, из прошлого или настоящего.

К. Шарыпова (Мария Троекурова).

Фото — Дима Штифонов.

В противовес мужским персонажам тиха и спокойна до финала Маша Троекурова (внимательная и чуткая работа Ксении Шарыповой). Сначала кажется, что она совесть спектакля — честная, рассудительная, примиряющая, в одной из сцен от нее исходит свечение. Маша не может повлиять на своего отца, но ей удается пробудить сомнения в Дубровском: стоит ли месть его мучений, принесет ли она ему облегчение? Героиня дает ему понять, что всегда есть выбор: они кружатся в вальсе на площадке, по которой «гуляют» косые лучи света, — сцена невероятной красоты (художник по свету Евгений Ганзбург), — и это возвращает Дубровского к нулевой отметке, теперь он может определить другое направление.

Сцена из спектакля.

Фото — Дима Штифонов.

Что касается Маши, то ее путь в спектакле — обнаружить в себе противоположное, то есть бесчеловечное: ближе к финалу она избивает служанку, когда просит передать записку возлюбленному. Как Дубровский замкнут в рамках фамильной чести, так и Маша оказывается плотью от плоти своего отца — актриса играет это как страшное, ошеломляющее открытие, которое после доводит героиню почти до истерики. В спектакле нет сцены, где Дубровский предлагает Маше бежать, здесь он пугается ее слов «я буду вашей» и ответственности за общее будущее, поэтому ей ничего не остается, кроме как отказаться от чувства и согласиться с тем, чего требует Троекуров — выйти замуж за выбранного им упыря. Так режиссер показывает, что время поступков прошло или снова еще не наступило: Дубровский прекращает поиск себя и исчезает где-то на просторах этой вселенной, а Маша уходит в несчастливую семейную жизнь, и их невстреча, в общем-то, будничная, рутинная, разрастается до масштабов трагедии, потому что мир так устроен, что встречи перестали случаться.

Комментарии (0)