Сегодня Ефиму Каменецкому исполнилось бы 90. У него не было всероссийской известности, но он много лет много значил для Ленинграда-Петербурга начиная с 1970-х. Мы печатаем воспоминания о нем и потому, что театральная память короткая, она почти всегда начинается для молодых с их собственного свидетельского опыта, а хочется, чтобы не забывали, отличали, узнавали в лицо…

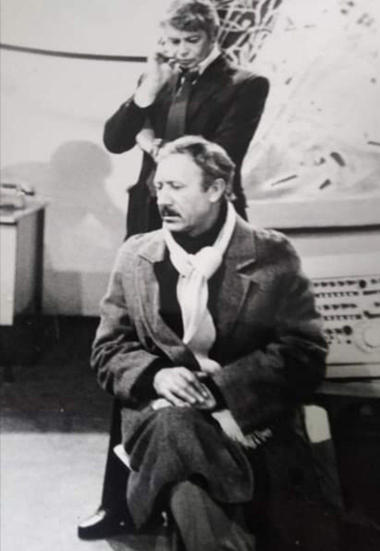

Е. Каменецкий и Г. Никулина в телефильме «Проводы белых ночей».

…Начало было так далеко…

Всего каких-то 38 лет назад, по окончании ЛГИТМиКа, мы с Мариной Солопченко и Олегом Косовненко оказались в Малом драматическом театре. В это же время туда из Театра Ленсовета пришел Ефим Александрович Каменецкий. Мы — вчерашние студенты, он — признанный мэтр, в багаже которого множество ярких, запоминающихся ролей. Но и он, и мы в этом пространстве были чужаками, которые, как показало время, так и не нашли в нем своего места. Он чуть раньше, мы чуть позже, но на следующий сезон мы все с песней «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!» отправились в разных направлениях покорять другие театральные площадки.

«Люди и страсти» (Е. Каменецкий — Девисон, А. Фрейндлих — Елизавета); «Люди и страсти» (Е. Каменецкий — Муж); «Преступление и наказание» (Е. Каменецкий — Порфирий Петрович)

Фото — архив театра им. Ленсовета.

Всегда, всегда — всегда, встречаясь с нами на разнообразных мероприятиях, он расспрашивал о делах, интересовался не только театральными «победами-поражениями», но и просто нашим житьем-бытьем, и всегда, с хитрым прищуром, говорил: «Правильно, правильно вы все тогда решили!»

По прошествии целой жизни мне посчастливилось пересечься с ним в работе Малой сцены Театра имени Комиссаржевской — на пьесе Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель». Его Веня — ребенок, так и не постаревший на протяжении века, светлая тень, стремящаяся в бесконечность.

Никогда не смогу забыть его голос, срывающийся и надтреснутый в начале спектакля и постепенно крепчающий, словно сама сцена давала ему сил и энергии. Как я ошибался, когда видел в нем сухонького, доброго, белого старичка! Как только его что-то не устраивало в себе, в партнере, в работе, в нем поднималась такая жесткая волна сопротивления, что бороться с ней было ой как непросто!

Е. Каменецкий и О. Белявская в спектакле «Бесконечный апрель».

Фото Э. Зинатуллина.

Ефим Александрович! Мы так и не сыграли свой последний спектакль. Сначала пандемия, потом… Но так и должно быть — театр прекрасен тем, что он конечен. А чувство мое к Вам бесконечно!!!

Ефима Каменецкого я узнал и запомнил в двух ипостасях — как актера телевизионного театра и как пассажира общественного транспорта. Эти две ипостаси слились в один образ и дополнили друг друга. Его театральные и киноработы прошли мимо меня, но я постоянно видел его в телевизионных постановках, любил его и его роли, и это был единственный известный актер, который ездил со мной в одних автобусах и вагонах метро. Дело в том, что я жил совсем недалеко от него, в Купчино, и подобные пересечения были вполне обычны. Но в то же время и удивительны, потому что звезды, как известно, в метро не ездят. Удивительным было еще и то, что в автобусе он выглядел так же естественно и органично, как на телеэкране. Сложнее было представить его в собственном автомобиле. Он был актером, позволявшим не обращать на себя внимание вне экрана и сцены.

Е. Каменецкий и Н. Тенякова в телеспектакле «Жена».

Я увлекся им еще в конце 70-х, когда один за одним вышли на телеэкраны спектакли Юрия Маляцкого — сначала «Эмигранты» по А. Н. Толстому, а затем «Жена» и «Бабье царство» по повестям Чехова. Во всех трех партнером Каменецкого была Наталья Тенякова, и это был интереснейший дуэт, замешанный на конфликте мужского и женского, на тончайших нюансах. Между актерами высекалась такая искра, что непонятно было, когда заканчивается любовь и начинается ненависть. С этого момента Каменецкий стал для меня лицом Ленинградского телетеатра тех лет, причем лицом необычным — выражающим растерянность и замкнутость, как бы скрывающим истинную свою суть, готовым к долгой внутренней эмиграции.

От его героев веяло теплом и неустроенностью, они были слишком добры и порядочны, чтобы совладать с жизнью и комфортно в ней обустроиться. И не важно, из какой именно жизни игрался сюжет — из зарубежной, как во французских детективах «Мегрэ и человек на скамейке» и «Убийце — Гонкуровская премия», или из старой русской, как в «Лешем» Чехова и «Плодах просвещения» Толстого, или из нашей родной, обыденной, как в «Пяти романсах в старом доме» Арро. В любых предлагаемых обстоятельствах Каменецкий играл счастливых неудачников и невезучих счастливчиков. Почему-то мне кажется, что таким он был и в реальности.

Е. Каменецкий в телеспектакле «Два веронца».

Но именно такой типаж оказался необходим телетеатру в тот период, именно такой герой сделался востребованным, в 80-х и 90-х режиссеры Литдрамы не могли обойтись без Каменецкого. Он снимался в детективах Владимира Геллера, сказках Глеба Селянина, драмах Юрия Маляцкого, абсурдистских притчах Михаила Фалкина, исторических трагедиях Татьяны Васильевой. В середине 90-х сделался любимым актером Давида Карасика — играл главные роли и был рассказчиком во всех последних постановках его литературного театра: «Круглая тайна» Шефнера, «Невидимая страна» Олеши, «Взамен политики» Теффи, «Голубые города» А. Толстого, «Как мимолетное виденье» Бражнина. У него же, у Карасика, он исполнил чуть ли не единственную свою острохарактерную роль на телевидении — в экранизации романа Сологуба «Мелкий бес»: в этом подстриженным бобриком и нетрезво бубнящем городском голове Каменецкий не сразу и узнается!

Е. Каменецкий в телеспектакле «Семь крестиков в записной книжке».

Начиная с детективного спектакля «Семь крестиков в записной книжке» партнером актера часто становился Александр Демьяненко. Каменецкий был недооценен, Демьяненко — оценен однобоко; вместе они составили отличную пару невезучих гениев. В 90-е их дуэт раскрылся в двух великолепных телепостановках Владимира Геллера — психологической драме Сименона «До самой сути» и абсурдистской фантазии Мрожека «Чародейная ночь». Обоим актерам вдруг повезло, наступил их запоздалый звездный час. Не повезло на этот раз нам, зрителям: спектакли вышли не в самые удачные для телетеатра времена, а потом и вовсе потерялись в архивах телевидения, неизвестно, сохранились ли вообще. Но мой внутренний оптимист тешит себя надеждой, что однажды эти пленки найдутся и станут всеобщим достоянием — нам, зрителям, тоже должно повезти.

В 1984-м актер сыграл взрослого чудака-прохожего в детском спектакле Глеба Селянина «Пусть цветет иван-чай». Эта неизвестная роль в забытой постановке как будто бы идеально совпадает с человеческой природой самого Каменецкого — самый обычный человек с уставшим лицом и глубоким внутренним миром. Кажется, что сейчас он закончит разговор с юным героем, встанет со скамейки, выйдет из кадра и, растворившись в уличной толкотне, неспешно поедет домой, в Купчино. Без всяких там обязательных актерских разгримировываний и переодеваний. На метро.

Ефим Александрович — НАСТОЯЩИЙ. Настоящий человек и настоящий актер, поэтому в реальности спектакля, который мы создавали вместе, он стал настоящим архитектором Ильиным. «Гекатомба. Блокадный дневник»: в самом финале Ильин неторопливо, скромно шел в глубину сцены, открывал двери и выходил в сад. Из театра в НАСТОЯЩИЙ сад. Всегда подарок, всегда освобождение — свет и свежий воздух, заполняющие темноту зала. Я отчетливо вижу его силуэт, его говорящую спину, уязвимый шаг, и как он растворяется среди деревьев. Мне всегда казалось, что в этот момент Ефим Александрович соединяет условность театральных решений с жизнью, соединяет прошлое и настоящее, воспоминания и пребывание в данном моменте жизни. Я вспоминаю его, и ощущаю, что через темноту льются свет и свежий воздух.

Нас познакомил Эмиль Борисович Капелюш. Эмиль, обладающий тончайшей, мудрой интуицией художника, очень точно сделал судьбоносный кастинг, он увидел в Каменецком протагониста будущего спектакля — архитектора Ильина, и предложил организовать нашу встречу. Заверил меня, что Ефим Александрович смотрел некоторые мои работы и хорошо о них отзывался, но я все равно очень волновалась, когда ехала в Комиссаржевку знакомиться с исключительным актером. Да, именно в этом театре, в котором Ефим Александрович служил, мы впервые встретились, именно в этом театре потом простимся с ним навсегда… А тогда… посмотрели друг на друга, заговорили — и за секунду мир стал легким, как воздушный шарик, и мы пошли-полетели гулять по Итальянской улице, зашли в кафе и говорили, говорили о городе, о театре, об идее спектакля, и чувство восхищения и легкости не покидало меня рядом с ним. Да, это было вдохновением от человека.

Е. Каменецкий в спектакле «В осколках собственного счастья». Театр им. Комиссаржевской.

Фото — архив театра.

Каменецкий производил необыкновенное впечатление в процессе работы, он соединял непосредственность и тактичность, заинтересованность во всем, что его окружало. Его включенность касалась не только материала, постановочных задач, но и человечески, каждого участника. Проявление искренней заинтересованности в каждом, внимание без назойливости, точность в вопросах и скромность. Пожалуй, я больше ни в ком не встречала такого умения изумляться и замечать хорошее. Невозможно было не проникнуться его органикой. Все мы, сочинители Гекатомбы, были очарованы им, обожали его и дорожили им. Он был камертоном, скромно и ненавязчиво создавал счастье процесса и очень доверительную интонацию со всеми, и во всем, что его окружало.

Каменецкий в последний период жизни уже не мог быстро ходить, хотя был легким и изящным. Один раз, из окна транспорта я увидела, как Ефим Александрович идет по улице Белинского, он остановился и медленно прокружился вокруг себя, озираясь, внимательно собирая своим движением фасады домов, людей и небо.

Так и запечатлела моя душа любимого Ефима Каменецкого в любимом городе. А голос его запечатлен в спектакле, который продолжают играть в Театре «На Литейном», и последнее, что он говорит со сцены, уходя в настоящий сад: «Я пойду, прогуляюсь». И от того, как он это произносит, всегда появляется надежда на встречу.

Я познакомилась с Ефимом Александровичем лет 30 назад. Тогда начали открываться независимые площадки, и мы играли вместе в двух спектаклях в театре Дома Дружбы на Фонтанке. Его отношение ко мне стало для меня образцом отношения взрослого артиста к молодому: всегда внимателен и открыт к помощи, любопытен к другому образу мыслей, тактично подсказывает, и так точно, что сразу многое становится на свои места.

Если делить артистов на амплуа, Ефим Александрович был тогда для меня героем со стопроцентно положительным обаянием и богатым внутренним миром, который скрывается за мужественностью. Я им восхищалась.

Позже, когда я посмотрела спектакль «Бесконечный апрель» Ивана Латышева, где у Е. .А. и у его героя было столько открытой нежности, незащищенности и доверия, — он показался мне почти родственником.

Ну а встреча с ним в спектакле «Гекатомба» Яны Туминой — просто подарок! Я всегда жду момента, когда зазвучит его голос, и замираю от уверенности, что жизнь никогда не кончается.

У Ефима Александровича было важное для меня качество — он умел дружить. Сначала мне показалось, что он очень внимателен ко мне потому, что его занимают те пространства, которые я сочиняю на сцене. Некоторое время я думал, что ему интересно болтать о том, о сем именно со мной потому, что с кем еще можно обсудить режиссера — конечно с художником! (Те, кто знал Е. А., понимают, что эти обсуждения были доброжелательными и без сплетен.) Потом я понял, что у нас просто человеческий интерес друг к другу. И просто слушал его истории. Он был великим артистом, но сам об этом, кажется, не думал. Для меня две его лучшие работы — в спектаклях «Бесконечный апрель» и «Гекатомба». Я горжусь тем, что познакомил его с Яной Туминой и мы работали над «Гекатомбой» вместе. Теперь только его голос остался. Мы все — и зрители, и те, кто занят в спектакле, замираем, слушая его необыкновенные интонации! И еще для меня произошло совпадение артиста и персонажа. Теперь, когда говорят «архитектор Ильин», у меня перед глазами артист Каменецкий.

Как хорошо и на разные голоса вспомнили прекрасного человека.

Последнее что я видела с ним в театре- Литейный, Гекатомба, его тихий и уже слабый голос звучал невероятно сильно и сам он был словно нарисован-выткан из воздуха белесым карандашом и струйкой дыма

Светлая память.

Спасибо за прекрасную подборку воспоминаний.

Всё мысленно ждала, что будет кто-то вспоминать из Ленсовета, а потом поняла что «иных уж нет а те далече»