В Кишиневе завершился VI фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ».

Кишиневский Молодежный театр «С улицы Роз», который провел фестиваль «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ» в шестой раз, расположился в здании бывшего детского сада. Здесь все крошечное: сцена, зрительный зал, фойе. Но на самом деле в этом пространстве умещается сложный и большой мир, созданный режиссером Юрием Аркадьевичем Хармелиным. Самобытный мир с особой студийной атмосферой.

В конце 1970-х Юрий Хармелин, 24-летний школьный учитель (режиссерское образование он получил в Щуке потом), открыл в одной из кишиневских школ театр-студию. После многих лет испытаний этот коллектив не только получил статус государственного театра, но и стал основанием сложного организма, который на сегодня состоит из Городского театрального лицея, театрального факультета Славянского университета Молдовы и собственно театра «С улицы Роз». То есть здесь, в здании бывшего садика, учатся школьники (общеобразовательная школа с театральным уклоном), студенты, здесь постоянно действует театр. Фестиваль, проводимый здесь же раз в год, — своего рода пик «жизнедеятельности» этой театрально-образовательной структуры. Это возможность подвести итоги (каждый спектакль фестиваля подробно обсуждается экспертами, и работы театра «С улицы Роз» не исключение), увидеть образцы зарубежного театра, ощутить себя в широком контексте. «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ» выгодно отличается тем, что стремится организовать пребывание всех участников на весь срок форума, это действительно фестиваль-лаборатория.

VI «МОЛДФЕСТ» провоцировал размышления, главным образом, на тему отношений театра с пьесой. На критических обсуждениях стало очевидно: проблемы представленных спектаклей коренятся во многом в драматургии (хотя сегодня, казалось бы, пьеса и не есть точка отсчета). Прежде чем поделиться двумя наиболее яркими впечатлениями от фестиваля — его заграничной части, — отмечу, что сам Юрий Хармелин выстраивает репертуар своего театра крайне многообразно, создавая для своих молодых актеров совершенно разные условия игры. В рамках этого фестиваля театр «С улицы Роз» представил свои работы: рок-оперу о Жанне д’Арк «Белая ворона» Юрия Рыбчинского, зонг-драму «Повелитель мух» по Голдингу, «Сиротливый Запад» (первая постановка Макдонаха в Молдове), моноспектакль-исповедь «Верните мне мою жизнь, пожалуйста» по Андрею Крупину, биографический спектакль «Падам, падам» об Эдит Пиаф, драму «Happy End» современного израильского автора Идо Нетаньяху (он был гостем фестиваля). Вот такая драматургическая амплитуда.

Итак…

№ 1. Доигрались… «Игры на заднем дворе». Режиссер Манана Берикашвили. Тбилисский театр драмы и музкомедии.

Пьесе израильского автора Эдны Мазия четверть века. Но грузинские актеры играют так, словно она написана вчера.

Действие разворачивается в двух планах. Суд разбирает дело: год назад четверо 16-летних подростков изнасиловали девчонку чуть моложе их. У каждого из них есть адвокат, интересы же пострадавшей Дворы Мехнес представляет женщина-прокурор. Также действие переносится на год назад, в тот самый «задний двор», где произошло преступление. Только вот преступление ли? Адвокаты пытаются доказать, что Двора добровольно приняла участие в групповом сексе, более того, сама спровоцировала этот инцидент, а теперь изображает жертву.

Театр настолько слился с «условиями игры» драматурга, что, если не знаешь пьесу, будешь уверен: это режиссер Манана Берикашвили разложила ее на пятерых артистов. Нана Бутхузи играет Двору Мехнес и прокурора, остальные тоже исполняют по две роли: и одного из обвиняемых, и приставленного к нему адвоката.

Но нет, в самой пьесе каждый из артистов существует меж времен, одной ногой стоя на заднем дворе, а другой — в зале суда. Это по замыслу Эдны Мазия отношения между взрослыми рифмуются с действиями подростков, как бы согласно некоему вечному закону. Неслучайно все взрослые персонажи ровно вдвое старше своих подзащитных: это, по сути, те же парни и та же девчонка, но на ином этапе жизни. Пусть пацаны и перевоплощаются в адвокатов, сменив джинсы с футболками на черные мантии, педантично застегнутые на все пуговицы, но все равно — во время перекура адвокаты не упускают возможности отметить в своей мужской компании, какая «маленькая, но кругленькая» задница у прокурора. (В спектакле очень выразителен момент, когда актеры замирают где-то между своими персонажами: стоят, стянув с себя мантии только наполовину, а под облачением проступает одежда тинейджеров.)

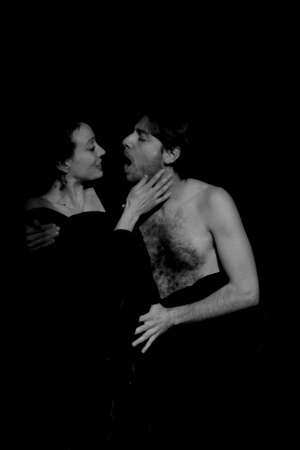

Соблюдая предписанные автором правила игры, театр сдвигает историю в сторону вечной (и почти трагичной) борьбы полов. В этом и видится собственно режиссерское прочтение, ведь пьеса предполагает разные варианты «сдвижения»: например, к документальной драме, социальной драме, дознанию, публицистике, детективу… В пустом черном пространстве бьются Мужчина и Женщина — ненавидя друг друга, унижая, уничтожая, проявляя свою власть.

Надо видеть, с какой женской изощренностью прокурор Наны Бутхузи, смотря в зал, допрашивает парней: был ли у них сексуальный опыт до этого инцидента? И какое самодовольное спокойствие появляется на лице героини, когда все парни, кроме одного, выдавливают из себя — никакого опыта не было. При статичности мизансцены прокурор ведет очень напряженный диалог с обвиняемыми — как бы на подсознательном уровне, со снайперской точностью ощущая мишень, в которую нужно попасть. Зато следующая сцена отмечена рокировкой. Теперь уже парни, перевоплотившись в своих защитников, склоняются над Дворой — жалко свернувшейся на полу — и сухо объясняют ей: бартолиновы железы выделяют слизь, когда женщина возбуждена, а поскольку известно, что во время так называемого изнасилования Двора была влажной, значит, она получала удовольствие и не думала сопротивляться. И хоть сказано, что парни «из хороших семей» (видимо, хорошо заплативших защитникам), из спектакля следует, что не денежным интересам следуют адвокаты. Равно как и прокурор потребовала ужесточить обвинение, следуя не только юридическим нормам. Здесь Мужчина и Женщина вступаются каждый за свою природу. В этих «Играх…» веет Стриндбергом и «пробуждением весны», натуралистическими «детскими трагедиями» эпохи модерна.

Важно, что этот сюжет разыгран грузинскими актерами — с их способностью наполнять пространство чувственной волной, оставаясь при этом как бы невесомыми, приподнятыми над землей. Они нагнетают энергию страсти, не переступая грань, за которой начинается вульгарность. А потом, режиссером и актрисой усилен тот смысл, что не только «основной инстинкт» определил трагическую развязку. В ретроспективных сценах Двора податливо «намагничивается» к одному из парней, Асафу — Нико Наниташвили, нежно и беззащитно протягивает к нему руки, словно желая объятий. Посылая парням эротические импульсы, девчонка имеет в виду конкретно Асафа. В этих «Играх…» показано, как сексуальное начало неразрывно связано с душевным строем. Если «читать» пластический рисунок, получается, что Двора именно предлагает себя. Но актриса, условно и изящно вырисовывая характерные для подростка черты, наполняет роль ощущением неприкаянности.

Сложное (в том смысле, что неоднозначное) актерское исполнение, когда действия персонажей не разложишь линейно, строго мотивировав, усиливает трагичность финала. Слышен голос судьи: Асаф освобожден за недостаточностью доказательств, двое ребят получают по 9 лет, еще один — 11 лет тюрьмы (хотя в пьесе это год и три; но может, продолжительность заключения соответствует грузинскому законодательству?). Закон что дышло. И зритель видит, как можно интерпретировать живую, неоднозначную, из многих нюансов сотканную реальность, «проговаривая» ее железными словами закона.

№ 2. Играем Стриндберга!

«Королева Кристина» (А. Стриндберг). Режиссер Александр Нордштрем. Проект театров Неаполя и Стокгольма «Teatro Nuovo» и «N-STUDIO».

«Королева Кристина» входит в число почти неизвестных в России стриндберговских драм. Для российского зрителя Стриндберг — это прежде всего камерные, «интерьерные» пьесы с психологически напряженным действием и небольшим количеством персонажей. «Фрекен Жюли» или «Отец». Если вспоминают об историческом цикле драматурга (куда и входит «Королева Кристина»), то только, и по понятным причинам, об «Эрике XIV».

Режиссер Александр Нордштрем, на первый взгляд, повернул громоздкую «историческую» пьесу («пьесу-оперу», как он сам сказал) в этом — более привычном — направлении. В драме 16 персонажей, а играют (не считая музыканта, который уходит со сцены вскоре после начала спектакля) только двое актеров из Неаполя — Маргарита Ромео и Антонио Параскандало. Зная это, можно предположить, что в таком варианте в «Королеве Кристине» развернется «битва полов», демоническое терзание друг друга. Но не тут-то было.

Артисты — итальянские, и это определило решение спектакля. Александр Нордштрем подошел к пьесе через «открытый прием». Когда зрители рассаживаются в зале, актриса танцует тарантеллу (и может вовлечь кого-то из них в танец), обсуждает что-то с музыкантом, делает разминку. Когда появляется режиссер, которого играет Антонио Параскандало, зрители понимают, что присутствуют на репетиции: некая актриса готовит роль Кристины.

На сцене не королева и окружающие ее мужчины, а актриса и режиссер, который подыгрывает ей, беря деревянную табличку с именем какого-либо персонажа и предмет, характеризующий его (трость или отрез ткани).

— Ты плохо соблазняешь, — говорит режиссер Параскандало актрисе, стоя перед ней как бы в роли возлюбленного королевы (держа табличку с его именем). — Да, но мне не каждый день приходится соблазнять кусок фанеры…

Пьеса Стриндберга, рассказываемая вот таким опосредованным способом, согревается солнечным теплом итальянских артистов, становится открытой системой, вбирающей в себя импровизацию. Александр Нордштрем, на фестивальном показе сидя недалеко от сцены и переводя с итальянского на русский, подчеркнул, что артисты играют сценарий, доля текста сочиняется здесь и сейчас — в духе комедии дель арте (иногда Маргарита Ромео даже переходит на неаполитанский диалект).

Нордштрем стремился к обозначению противоречий в структуре спектакля, к выстраиванию сложных отношений между разными его составляющими. Скажем, есть актриса, а есть роль Кристины. Актриса не всегда понимает свою героиню, иногда как бы спорит с ней. Иногда кажется, что актеры хотят поспорить со Стриндбергом. Также становится ясно, что есть сюжет об отношениях королевы с мужчинами, а есть сюжет, касающийся личной жизни актрисы и режиссера (они были парой, но расстались), которых играют Маргарита Ромео и Антонио Параскандало. Другое дело, что эти осознанные противоречия внутри спектакля могли быть доведены до более высокого градуса, что ли. Драматургия отношений между актерами и их ролями (вход в роль и выход из нее) могла быть более выразительной. Вот, завершив к финалу путешествие по Стриндбергу, как изменились актриса и режиссер? Чем стала для них эта la prova? Слово, которое наличествует в оригинальном названии спектакля, переводится и как «репетиция», и как «испытание».

В любом случае, такой путь освоения Стриндберга кажется перспективным. По крайней мере, для российской режиссуры, которая — по отношению к его драме — все же предпочитает движение «по пьесе». Судя по спектаклям, которые мне довелось видеть в Швеции, в Драматене в том числе, там Стриндберга решают как раз «открытым приемом», разламывая его драматургическую структуру. Содержателен не сюжет, а процесс, актерский комментарий по поводу сюжета. Это позволяет впустить в спектакль воздух, непредсказуемость, снять какое-либо напряжение. Актеры не принуждают себя появляться на сцене в образе и действовать по строгой логике персонажа; они входят в спектакль «самими собой».

Два спектакля, грузинский и шведско-итальянский, показали разные способы работы с пьесой. В одном случае театр подчиняется ее структуре, сливается с ней (настолько, что предписанные драматургом условия уже как родственная стихия). Трактовка пьесы театром становится авторской за счет уточнения мотивов действия. В другом — режиссер заведомо разламывает драматургический каркас, делая текст пьесы открытым, допуская импровизацию. Сюжет всякий раз сочиняется заново, а персонаж реализуется в непредсказуемом процессе игры.

Этот фестиваль дал прекрасный материал для дальнейших поисков самому театру «С улицы Роз». Школе, по которой воспитывает актеров Юрий Хармелин, очевидно, ближе первое направление. Но недаром ведь крошечная сцена в бывшем детском саду с готовностью впускает в себя столь непохожие друг на друга миры, совершенно по-разному трансформируясь от одного фестивального спектакля к другому. Думается, это залог того, что год от года театр «С улицы Роз» будет впитывать лучший опыт зарубежных коллег.

Комментарии (0)