«В тот день, когда тебя не стало».

Творческое объединение «Овраг-ансамбль» на площадке «Городского театра» в рамках фестиваля «Новые имена. Лето».

Режиссер и драматург Александр Карпушин.

Творческое объединение «Овраг-ансамбль» — молодой коллектив, сформированный после Летней театральной школы СДТ в 2022 году. «В тот день, когда тебя не стало» — первый их спектакль. В его основе художественные тексты режиссера Александра Карпушина.

Приходя в театр, до спектакля человек попадает на поминки — на гардеробной стойке «Городского театра» стоят тарелки с поминальными конфетами, блинами, кутьей и кувшинами с молоком. Играет траурная музыка. А программки представляют собой детские карандашные рисунки. Элемент иммерсивности заставляет подготовиться к той самой «новой искренности», которая будет проявляться следующие полтора часа в черном траурном пространстве травмированной жизни, находящейся в стадии ремонта — не зря ведь пол застелен газетой?

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Спектакль представляет собой четыре последовательных (но, по существу, драматически не связанных друг с другом) монолога-исповеди. Каждый из них становится своего рода терапией героев художественного постпохоронного мира. Три из них — о пережитой смерти близкого человека (последовательно: дед, отец, возлюбленный), а еще один, четвертый — контрастный остальным — о теплых воспоминаниях детства. Каждая из частей имеет четкую последовательность: жизненная предыстория, не относящаяся к травмирующему событию, — само событие — приручение героем-терапевтом (Зарина Макашева) — физическое насилие над проговорившим свою травму: его окунают в ванну, обливают водой, размазывают синюю гуашь по лицу.

Подходы к проговариванию у каждого разные. Первая героиня (Ангелина Лукьянова) проходит весьма долгий и затянутый путь к ключевому событию монолога — смерти деда. Путь этот — несмешной ироничный стендап с шутками-самосмейками и попытками добровольно-принудительного ввода зрителя в течение спектакля. Сбивчивость жанра сценического представления отсылает не то к игре в спектакль, не то к сторителлингу, не то к театрализованной комедийной сценке с повторами и возвращением к затронутым темам. Здесь будут несвязные истории с высмеиванием друзей-неудачников, странными воспоминаниями про рязанский Полетаевский рынок, попыткой создать впечатление от рассказчика как гениальной непризнанной актрисы: пренебрежительные сравнения с Татьяной Дорониной, стеб над актером Козловским и фильмом «Вызов» и так далее. Даже нелепый искусственный конфликт со второй исполнительницей (Анастасия Булыгина) монолога про проблемы с зубами и любовью к фруктам будет восприниматься лишь как сюрное желание самореализоваться за счет бедолаг-коллег по площадке. Но это лишь попытка отсмеяться, защитная реакция человека, пережившего трагедию (смерть отца) с противоречивым отношением к покойнику. Ожидаемо, что исповедальная часть будет произноситься с максимально подробным уточнением деталей, со слезами, излишней эмоциональностью и прочими атрибутами жанра публичной исповеди.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Второй монолог (Николай Тарасюк) не будет продолжать линию терапии через смех. В этот раз повествование начнется с маленькой истории взаимоотношений с покойным отцом. Небольшое воспоминание о копилке-пепельнице и воровстве денег спровоцирует рассуждение о личностном росте, о (не)оправданных ожиданиях, месте в жизни и отношении к живому отцу. Как следствие, герою легче будет принять смерть. Опять же, все будет исполнено детально, подробно и эмоционально — искренний подход к теме смерти и терапии диктует способ работы актеров над ролью.

Третий монолог (Иван Шарый) начнется с того, что артист, словно скороговорку, будет проговаривать события-триггеры из детства. Герой осуществляет каминг-аут, до этого описывая свой путь к осознанию собственной индивидуальности. Но не откровение здесь становится ключевой точкой истории, а смерть первого партнера, с которым парень почувствовал себя счастливым. Синтез табуированных тем позволяет усилить исповедальность спектакля и более разносторонне раскрыть тему нормальности различных людей.

Четвертый монолог (Анастасия Булыгина) становится как бы источником света в беспросветной, плотной депрессивной ткани спектакля. Теплые воспоминания детства дают минутное счастье, способное если не заменить, то слегка разбавить плач по уходу близких людей. Этот рассказ, не исключающий осознание молодым человеком потери детской радости от жизни, напоминает о том, что каждый из нас все еще может оживить себя после ухода родного, судьбоносного человека.

Драматическая целостность спектакля весьма сомнительна. Монологи связаны друг с другом условно — лишь темой. Но режиссер и артисты намеренно превращают этот недостаток в художественную придумку и сами заигрывают с изъяном своего спектакля. Он начинается трижды: первое — привычное — начало спектакля после выключения освещения зала и выхода актеров на сцену; второе — после переодевания артистов из «домашней» одежды в черные сценические костюмы прямо на площадке; третье — после объявления «спектакль начинается» и отсчитывания звонков. Этим ловким приемом и прерыванием монологов с помощью хлопушек и фразы «пауза» (после которой следует какой-то танец) режиссер сглаживает неровные склейки драматического материала.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Вообще, спектакль разнообразен своим культурным набором — здесь встретятся неочевидные, плохо монтирующиеся друг с другом материалы: странные стихи, исповедальные монологи, несмешной стендап, отсылки к мировой классике, песни и группы OQJAV, и исполнителей поколения постарше, и так далее. Тексты Александра Карпушина не соединяются в единый драматический материал, не осознаются художественным, не документальным высказыванием. Если бы спектакль был «доком», то это был бы автофикшн, а поскольку тексты выдуманные, то соединение их в единую пьесу условно. Более того, немалую часть спектакля составляет импровизация: особенность этого спектакля, как отмечает сам Карпушин, в том, что в его основе есть лишь «отправные точки», от которых актеры развивают свои монологи. Вероятно, за всю историю этого спектакля (то есть за два показа) зритель не увидел одного и того же спектакля — вероятно, оба раза все менялось, вероятно, уже в следующий показ мы не увидим и не услышим того, что слышали сейчас в «Городском театре». Шаткая структура спектакля — одновременно его достоинство и его недостаток.

«В тот день, когда тебя не стало» — пример театрального направления «новой искренности». В поединке эмоционального впечатления и впечатления художественного побеждает первое. Мысль, что «новая новая драма» строится вокруг рефлексии, внутреннего «я», подтверждается этим спектаклем-терапией. Сверхзадача здесь — проработка страхов. И в этом плане спектакль свою функцию выполняет точно и весьма уверенно. Чтобы просто поговорить, нужна эмоциональность, а ее у актеров предостаточно. Насколько терапия удается — вопрос дискуссионный. Но то, что пооткровенничать получилось, — факт. Переживший смерть родного человека (читать: каждый зритель) с большой вероятностью узнает в обстоятельствах монолога себя.

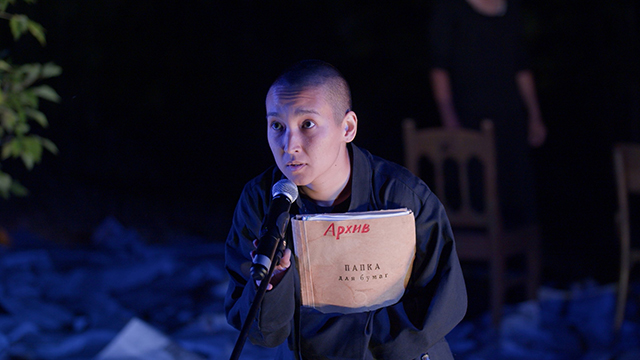

З. Макашева.

Фото — архив театра.

Спектакль заканчивается утоплением «архивного» дела — похоронами травмирующих событий и ключевой фразой: «Человек не машина, человек — вселенная, человек — мир». И вправду, человек — мир. А тот, что неМир — не человек. Может, только с этим тезисом мы и сможем преодолеть страх «снега, кладбища, войны, гроба и бога» и похоронить наконец архивную книжку с неприятным прошлым.

Комментарии (0)