Хотя празднование 80-летия театроведческого факультета пройдёт в середине октября, настоящий день его возникновения сегодня, 1 октября. Делимся воспоминаниями одной из старейших, ныне здравствующих его выпускниц, Валерии Владимировны, тридцать лет преподававшей на факультете.

Мы учились в нелегкую пору — на рубеже 1940-1950-х годов, то есть на закате сталинской эры со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Достаточно сказать, что наша сокурсница Мира Левина была арестована и осуждена за увлечение буддизмом — в связи с ее интересом к индийскому искусству.

В это время с его рисками, ограничениями в сфере культуры нашей опорой и примером для нас, а не только источником знаний, стали замечательные педагоги. О них рассказано в книге «Учителя», изданной к 75-летию театроведческого факультета. Есть и небольшая книжка, посвященная Всеволоду Васильевичу Успенскому, чьи лекции по истории русской литературы были для нас постоянным открытием.

Но я хочу рассказать о педагогах, сыгравших особую роль в моей жизни.

Первый из них — это, конечно, Исаак Израилевич Шнейдерман. Он принимал нас в институт, читал наши вступительные рецензии и задавал нам вопросы на коллоквиуме. Один мой простодушный ответ вызвал у него невольный смех, и я решила, что мое дело — каюк. Но, видимо, «пятерка» за рецензию все-таки сыграла свою роль, и я была принята.

И начались занятия с Исааком Израилевичем в театрально-критическом семинаре, заложившие нам основы профессии. А затем мне удивительно повезло. Дело в том, что я жила в общежитии, размещавшемся тогда в здании самого института. Нам достаточно было двух-трех минут, чтобы оказаться в аудитории. Однако жили мы тесно, скученно, по несколько человек в одной комнате. И вдруг меня вызвала комендант общежития и сказала, что ей нужна студентка, которую она могла бы подселить к аспирантке Кате Табатчиковой, и выбор ее пал на меня. Но при этом она взяла с меня слово, что я не буду водить к себе дружков и подружек, задерживаться после просмотра спектаклей, лезть к Кате с пустяковыми разговорами — иначе говоря, не буду мешать ей работать над кандидатской диссертацией. Я, разумеется, с легкостью это слово дала и поселилась в двухместной комнате. И тут выяснилось, что к Кате очень дружелюбно относится Исаак Израилевич и заходит к ней поговорить. А говорили они и о Мейерхольде, и о Таирове, и еще о многом, что тогда не упоминалось на занятиях, и, конечно, о современном театре… Когда он при-ходил, я забивалась в уголок и сидела там тихо, как мышь, пока он сам не вовлек меня в их разговоры. Так я обрела как бы двойную порцию занятий с Исааком Израилевичем.

Увы, он преподавал у нас всего лишь один год. Далее началась отвратительная антикосмополитическая, а, по сути, антисемитская кампания, и Исааку Израилевичу пришлось уйти. Впоследствии, став балетным критиком на основе доинститутского опыта, я не раз думала, что, проучись, сколько положено, у Исаака Израилевича, я, возможно, работала бы как критик в более широком диапазоне.

Второй замечательный педагог — Лидия Аркадьевна Левбарг. Именно ее лекции по истории зарубежной литературы — всегда продуманно выстроенные, с четко раскрытой проблематикой, очень удобные для конспектирования — стали для меня желанным образцом, когда сама я начала преподавать.

Но главное все-таки другое. Лидия Аркадьевна была деканом театроведческого факультета. Она знала о нас абсолютно все. При всех затруднениях, при всех бедах мы бросались к ней, под ее крыло, искали у нее совета и защиты. Если бы не Лидия Аркадьевна, я бы не сумела окончить институт одновременно с моими сокурсниками, хотя училась отнюдь не плохо. Но произошла тяжелая для меня история. К третьему курсу я определилась в самых главных своих предпочтениях: помимо балета это было творчество испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Ради Лорки я выучила испанский язык. На третьем курсе в семинаре по зарубежному театру написала основательную работу о Лорке. И по-скольку мне было заранее сказано, что балетная тема для дипломной работы решительно исключена, ибо это будет дилетантством в рамках нашего института, вопрос был решен мною в пользу Лорки.

Но утверждались-то дипломные темы уже, когда мы перешли на пятый курс. И тут вдруг оказалось, что Лорка — прославленный испанский поэт-антифашист, расстрелянный в расцвете таланта франкистами — с точки зрения советской идеологии является эстетом и формалистом. И я осталась совершенно ни с чем. Лидия Аркадьевна раздобыла мою работу в семинаре по русскому театру — по драматургии Маяковского: я отбрыкивалась от Маяковского, как могла. Она сказала, что будет сама руководить моей дипломной работой (это она-то, зарубежница! ей-то зачем было заниматься Маяковским?) В итоге, не выдержав того, как она со мной возится, я взяла эту работу и с помощью и под нажимом Лидии Аркадьевны как-то развила ее содержимое и обрела свой диплом.

Дом Лидии Аркадьевны навсегда остался для меня родным, а она самым близким человеком, чье мнение было для меня решающим.

В семинаре по зарубежному театру, который вела Елена Львовна Финкельштейн, я работала больше всего. Но особенно важную роль Елена Львовна сыграла уже после того, как я окончила институт.

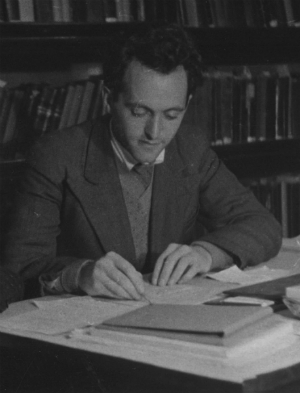

Театроведы на октябрьской демонстрации. Е. Л. Финкельштейн, Л. А. Левбарг, М. П. Маркузе, М. Г. Португалова. Рубеж 1940-1950-х гг.

По государственному назначению я стала завлитом Ярославского театра имени Федора Волкова. Должность была вполне достойной, но само назначение меня огорчало: ведь в Ярославле не было балета, а как мне без него жить? К счастью, оказалось, что из Ярославля очень легко попасть в Москву: ночным поездом на выходные дни. В итоге за время жизни в Ярославле я очень хорошо познакомилась с репертуаром и труппой Большого театра. И более того, опубликовала свои первые балетные рецензии — на ярославские гастроли балета из Минска.

Однако я встала перед труднейшей проблемой: должность завлита оказалась номенклатурной. Сегодняшняя молодежь, вероятно, не знает, что означает это слово. А означало оно то, что оставить эту должность очень трудно, даже отработав положенные три года: требовалось согласие директора театра и еще Министерства культуры. Получалось, что чем лучше работаешь, тем труднее будет уйти. И только в том случае, если сотрудник по-ступал в аспирантуру, его обязаны были отпустить. Аспирантура же открывалась лишь в Ленинградском институте театра и музыки, но там не было руководителя по моей теме (увы, опять-таки не Лорка, а Бенито Перес Гальдос, прозванный «испанским Бальзаком»). Елена Львовна согласилась стать моим руководителем, и только благодаря этому меня допустили к экзаменам, и я вернулась в любимый Питер.

Я рада, что в дальнейшем все-таки смогла отблагодарить родной институт. И когда он стал разрастаться, а на зарубежной кафедре катастрофически не хватало преподавателей, я пришла на помощь Елене Львовне. А чуть позже пришли и мои сокурсники — Левушка (к тому времени уже Лев Иосифович) Гительман и Элла (Александровна) Коган.

Комментарии (0)