О краевом фестивале «Пермская театральная весна»

В этом году ежегодный краевой фестиваль «Пермская театральная весна», который с 1948 года организует местное отделение СТД РФ, прошел и осенью. В программу смотра входят премьерные постановки театров региона, которые отсматривают и обсуждают на труппе приезжие критики. К критикам фестиваль бережен и не обязывает отправляться в длительное путешествие по всем городам края сразу. Так, во время своего дебютного участия в «Театральной весне» я впервые побывала в Губахе — в Камерном драматическом театре «Доминанта».

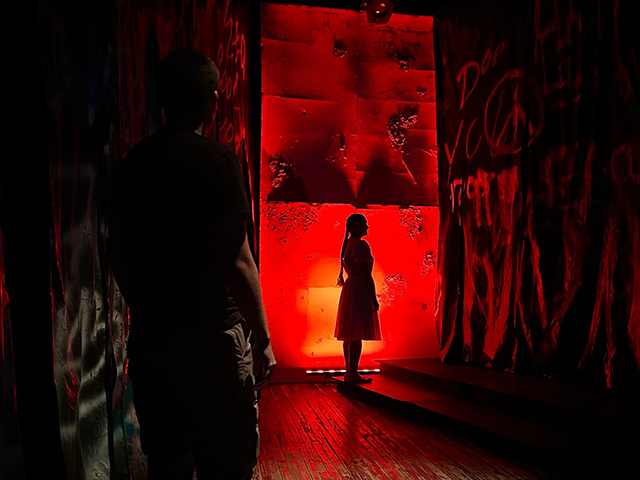

Арт-объект «Капсула памяти».

Фото — архив театра.

В городе с населением 23 тысячи человек театр действительно выглядит ключевой точкой. Гостеприимная хозяйка «Доминанты» — художественный руководитель Любовь Зайцева — выстраивает репертуар кропотливо и тщательно, не гонясь за общими тенденциями, но попадая в нерв времени. И театр оказывается актуальным, честным и максимально повернутым к человеку.

На фестивале «Доминанта» представила четыре премьеры — все они созданы по современным пьесам. Более того, каждая постановка так или иначе обращается к теме живого и мертвого. Позиции эти сталкиваются и сливаются, частное переходит к общему, но на деле оказывается, что мертвое — чаще живее живого. Интересно и то, что заявленные категории напрямую связываются с темой памяти: памяти семейной и шире — исторической, что четко прослеживается в каждой из работ.

Вместе с театром об этом говорит и город. Недалеко от «Доминанты» расположен арт-объект «Капсула памяти» мексиканца Луиса Вальверде. Мемориал посвящен старой Губахе — городу, оставленному жителями, переселившимися в новую Губаху. Скульптура схематично изображает человека, собранного из частей зданий, привезенных из Верхней Губахи: Вальверде заключил в деревянную оболочку кирпичи домов, руками служит положенная горизонтально деревяшка, а головой — балясина. Вся скульптура — про исторические корни и социальную память.

Призраки в нашем доме

«Доминанта» уже не первый раз обращается к истории города — работа с корнями здесь последовательная, а не случайная. Так, про Губаху как город шахт и шахтеров делал документальный спектакль «КУБ» Дмитрий Огородников, найдя точный контакт с историей земли и ее народом. Рефлексия о месте и живших здесь людях продолжилась и в новых работах, уже с другими интонацией и масштабом.

Сцена из спектакля «Подруга из мертвого города».

Фото — архив театра.

История переселения жителей из старой Губахи в новую заинтересовала драматурга Игоря Витренко, как когда-то Луиса Вальверде. Витренко приехал в «Доминанту» писать пьесу в рамках лаборатории «Своя территория», во время которой общался с местными подростками и ездил с ними в оставленный город. Год назад эскиз по пьесе ставил с актерами «Доминанты» Филипп Гуревич, а прошедшим летом Кирилл Зайцев представил ее на местном ландшафтном фестивале «Тайна горы Крестовой» — это был сайт-специфик на ступенях заброшенного ДК, с которым связана вся хтонь сюжета, — а позже поставил пьесу в Малом зале.

Провалившись в подвал старого ДК, главный герой, подросток Митя (Андрей Мелешенков), знакомится с Галей (Ксения Спиридонова) — она его ровесница, только из 60-х. Погибнув здесь, она осталась в параллельном мире прошлого совершенно одна. Авторы спектакля показывают разрыв в восприятии подростков разного времени, сталкивая установки советского прошлого и сегодняшние реалии. На этих отношениях и строится драма, долго притворяясь комедией.

Андрей Мелешенков создает образ человека неплохого, но неинтересного и необязательного. (Такие типичные, узнаваемые парни, совсем не герои — частые персонажи пьес Витренко.) Он отказывается принимать решения, брать ответственность, не может откровенно поговорить с Галей. Она же, как и подобает комсомолке, честная, прямая и верная. Митя без интереса относится к ее рассказам — ему нет дела до истории города и реалий прошлого. Все, что его волнует, — как запилить новый контент для тг-канала с 22 подписчиками.

Сцена из спектакля «Подруга из мертвого города».

Фото — архив театра.

Антиподом ему — новая компания, где каждый имеет характер: чувствительная и смелая Эля (Мария Щербинина); сильный и дерзкий Штирлиц (Иван Салахбеков); холодный и спокойный Влад (Андрей Щёголев) — притягательный в своей отстраненной загадочности экспериментатор, он умеет принимать решения и отвечать за них. Главное он совершает в финале: остается с Галей в ее мире прошлого, покинув наше время. Живой или мертвый — он выигрывает на любой стороне.

Спектакль лавирует между подростковой мелодрамой и фильмом ужасов — некоторые сцены удалось сделать действительно жуткими. Лаконичная сценография — граффити на черном полиэтилене с белой стеной в глубине — дает простор для проекций, например, того самого ДК в разных исторических периодах. За незамысловатым антуражем прячется емкая и конкретная мысль: чтобы от тебя осталось что-то, кроме кружочков в тг-канале, надо научиться делать выбор.

Пьесу Александра Вислова «Живое вещество академика Лепешинской» связывает с Губахой короткий, но показательный исторический факт. Революционерка Ольга Лепешинская вышла из обеспеченной пермской семьи, владевшей шахтами. Еще девушкой Ольгу отправили к шахтерам в Губаху, где она своими глазами увидела, в каких условиях существуют рабочие, а вернувшись домой, пришла в ужас повторно, поняв, что ее мать знает о том, что происходит.

Сцена из спектакля «Живое вещество академика Лепешинской».

Фото — архив театра.

Вслед за пьесой спектакль худрука «Доминанты» Любови Зайцевой внятно рассказывает историю жизни Лепешинской, доступно объясняя, как была устроена ее домашняя лаборатория и что такое «живое вещество». В пьесе есть чуткий висловский юмор и двойничество, создающее объем персонажа, — и спектакль полон ироничных моментов, но все это не про смех, а про ужас. Самый сильный накал происходит в сцене конференции, где каждому члену семьи академика, выступающему с докладом, отведен свой стендап-монолог с фокусами и игрой с залом.

Сложный образ дочери академика создает Юлия Трапикас. Ее Олюша — женщина, которой в детстве остро не хватило материнской любви, и она неистово ищет ее, став взрослой. Нервная и угловатая, она все пытается угодить, подсказать, помочь матери — чтобы наконец получить от нее похвалу. Елена Шарантай в роли академика Лепешинской — бабушка-сказочница, у которой найдутся истории и про дедушку Ленина, и про живую воду. В ее существовании важны моменты пауз и тишины, когда можно обнять мужа (Виктор Яскевич) и обернуться с ним в прошлое — пусть муж уже умер, и она давно общается с призраком. Призраков вообще много в ее реальности: в блестящей сцене лишь умершие коллеги-революционеры приходят поздравить ее со Сталинской премией — живые молчат.

Важной в спектакле становится игра с документом: на задник транслируют кадры хроники с Лениным и Бонч-Бруевичем — но с другим текстом; Сталин с фотографии выглядывает из углов, меняясь в масштабах. Здесь ставится под вопрос сама реальность факта как такового: все можно извернуть, переставить с ног на голову, обернуть мертвое вещество живым. И только список имен тех, на кого доносит Лепешинская, — реальный.

Сцена из спектакля «Живое вещество академика Лепешинской».

Фото — архив театра.

Постановка оказывается в первую очередь историей людей и семьи. Начинаясь с воспоминаний Лепешинской о Губахе, она кончается монологом ее выросшей приемной внучки Светланки (Ксения Салахбекова), которая так же, как когда-то сама Ольга, стыдилась рассказывать о своей семье. Живое вещество оборачивается мертвым миражом, а умершие люди — живее всех живых.

Смерть — это то, что бывает с другими

Тему связи живых и мертвых развивает Дмитрий Огородников в спектакле «Родительский день» по пьесе Алексея Еньшина. Роуд-муви о матери и сыне, что отправились по кладбищам навестить могилы родственников, становится историей принятия и прощения не только друг друга, но и себя.

Художник Ульяна Глумова завесила сцену целиком белыми листами, на которых персонажи по пути от кладбища к кладбищу рисуют кресты и подписывают каждый, создавая не то чтобы карту, но генеалогическое древо. Бумага постепенно заполняется отметками, наводя на мысль о том, можем ли мы писать свою историю с нуля, если в памяти рода есть и семейное насилие, и доносительство, и алкоголизм.

Этот вопрос особенно мучит сына (Василий Цаплин), между посещением могил параллельно решающего личную жизнь. Пронзительная сцена с видео его возлюбленной и чтением стихотворения Бродского «Памяти Т. Б.» наполняет пространство монохрома лучами нежности и красоты. Василий Цаплин очень точен в оценках своего персонажа — как его томления и нерешительности в сценах с девушкой, так и обиды, позерства и ребячества в сценах с матерью (Елена Шарантай). Все это время за его плечами груз памяти рода, и кажется, только любовь дает возможность расправить плечи.

Сцена из спектакля «Родительский день».

Фото — архив театра.

Героиня Елены Шарантай на все тягостные вопросы давно отвыкла отвечать честно — в первую очередь самой себе, — выбрав философию стереотипных материнских фраз. В острой нехватке любви и искренности она прячется за масками и по-настоящему собой становится только в сцене сна. За длинным столом, где собрались все умершие родственники, она, наконец, теряет язвительность, наполняется заботой и мягкостью, выливая свою любовь в чудном пении.

Общаться с мертвыми куда проще, чем с живыми, которых нужно принимать, любить и прощать. И хоть умершие родственники совершенными ими когда-то поступками влияют на нас не меньше, чем живые, свою жизнь мы рисуем сами.

Драматургия фестивальных показов выстроилась так, что смотр премьер «Доминанты» завершился спектаклем Алсу Юсуповой для всей семьи «Мойры Петроградского района», где тема жизни и смерти материализовалась буквально. Константин Федоров создавал пьесу специально для театра кукол на лаборатории «Маленькая драма». «Доминанта» — уже второй драматический театр, что взял ее в свой репертуар, обратившись к куклам. В такой ситуации всегда интересно, как режиссер оправдывает появление кукол в спектакле. Алсу Юсупова отвечает на этот вопрос концептуально: мойр в живом плане видят только умершие, живым же людям они являются в образах кукол.

Сцена из спектакля «Мойры Петроградского района».

Фото — архив театра.

Планшетных кукол изготовили в Пермском театре кукол, его же актеры давали мастер-классы по кукловождению. Куклы имеют некоторое портретное сходство с актрисами, их играющими: Юлия Трапикас (Клото), Ксения Спиридонова (Лахесис) и Ксения Салахбекова (Атропа) работают с ними пока не очень уверенно, но точно и бережно. При ходе с куклами-мойрами животных в спектакле играют актеры. Елена Шарантай в роли белки невозмутимо раскалывает орехи молотком, Андрей Щёголев с достоинством настоящего питерского интеллигента играет бродячего пса, и его молчание с точными оценками красноречивее любых слов.

Василий Цаплин в роли злодея-парикмахера, нашедшего оброненные мойрой ножницы, демонический и потусторонний, словно Крысолов, что готов увести детей из города. А детей в спектакле играют дети, участники студии при театре. Так, Владимир Саттаров создает цельный образ без скидок на возраст: его мальчик Вова — взвешенный, преисполненный мудрости, понимающий про жизнь больше, чем окружающие его взрослые.

Художник спектакля Ангелина Журавлева внимательна к деталям, она последовательно обыгрывает тему нитей: вязаные жилетки на куклах и актрисах; авоськи и плетеные сумки; разноцветные помпоны на шапках детей. Нити пронизывают и всю сценографию, оплетая горку, где живут мойры, свисая с ваги над столиком в кафе. Словно нити, переплетаются и линии персонажей, которые никогда не должны были встретиться, но случай оказался сильнее предначертанной судьбы.

Сцена из спектакля «Мойры Петроградского района».

Фото — архив театра.

Репертуар премьер театра «Доминанта» впечатляет разносторонностью подхода и желанием рассмотреть тему с разных сторон. Вниманием к памяти и истории — рода, малой родины, страны, — и через эти масштабы — к человеку. В то время, когда жизнь призрачна, а смерть повседневна, когда то и дело приходится совершать важный выбор, театр становится местом, где можно говорить искренне и быть честным перед самим собой.

Комментарии (0)