«Фауст» (по мотивам И.-В. Гёте). Театр «Вестурпорт» (Рейкьявик, Исландия).

Режиссер Гисли Эрн Гардарссон

Много праздников смешалось в этом спектакле. Начало истории Доктора Фауста, как известно, приходится на канун Пасхи. На сцене — Рождество. Черти при этом стопроцентно хэллоуиновские — как будто все они получили подарочные купоны на обмундирование в карнавальной лавке. Во второй части постановки возникает ощущение, что действие и вовсе происходит на выпускном балу в американской школе: нам показывают голливудскую молодежную комедию про то, как главный герой очень хочет, но всё никак не может растлить первую красавицу класса. И хотя благоволящий герою Ад мобилизовал ему на помощь целую прорву бесов, не пожалел серы и селитры, подготовил акробатические кунштюки и рассадил чертиков по табакеркам — все бесполезно. Громоподобный голос зацикленного на чести сестры Валентина настигает незадачливых любовников даже на Брокене. Впрочем, этот блюститель морали столь безупречен и зануден (такими бывают лишь американские солдаты в патриотических фильмах), что когда бесхитростная Маргарита недрогнувшим голосом отправляет его в ад, зрительские симпатии, кажется, всецело на ее стороне.

Спектакль рассчитан, по всей вероятности, на таких же юных и не обремененных многими печалями существ, как пленительная Грета. В версии исландского театра она работает сиделкой в современном доме престарелых. Старый театральный актер, имеющий к ней нежную склонность, рассказывает, что сыграл все хорошие роли, кроме Фауста (надо ли говорить, что девушка не знает, кто это?). Стилистика такова, что кажется: перед нами рождественская серия сериала про врачей. Жанр преобразуется, когда сиделка, дежурно поцеловав «поклонника», уходит праздновать, а актер пытается повеситься на елочной гирлянде. И тут из тел его соседей по пансиону и их торопливых визитеров самым неожиданным образом вылупляется разноликая нечисть. Парализованный старик в инвалидном кресле рвет на себе резиновую маску и в кладбищенском свете софитов появляется Мефисто. Хромающий, как капитан Флинт, харизматичный, как религиозный проповедник в душеспасительном ток-шоу, разряженный, как молодой панк перед первым свиданием.

Сначала Фауст стар, умудрен опытом, склонен к патетическим речам, трогательно влюблен. Потом он превращается в молодого недотепу, похожего на обывательскую ипостась супергероя из комикса. Адское чудо совершается просто и изящно: Мефистофель берет за руки старого Фауста и своего приспешника Асмодеуса и «меняет их телами». Теперь на арене беспомощный, постоянно пасующий перед братом своей пассии, и, главное, томимый одной лишь жаждой женщины герой. «Фауст» как «love story» в готическом антураже…

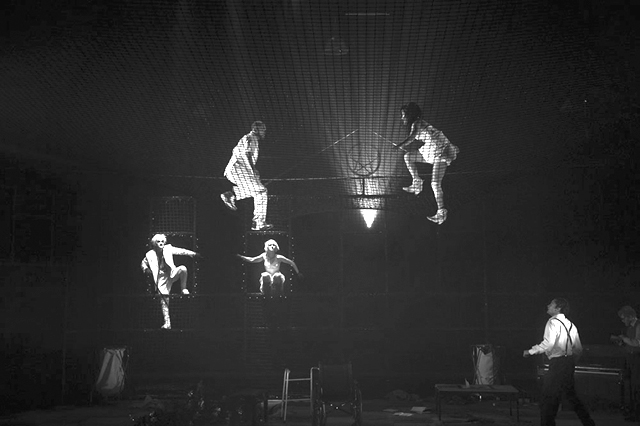

И этот антураж окружает со всех сторон: главная и, по сути, чертовски оригинальная затея состоит в том, что над зрительным залом натянута сетка. По ней — прямо над головами у публики — будут ползать, кататься и гарцевать гуттаперчевые черти. Получается, что зрители, как от хищников в цирке, огорожены от прихвостней сатаны. Впрочем, опасной эта кричащая орава гистрионов не кажется. Может быть, потому, что, несмотря на сложную организацию пространства, четвертая стена сохраняется (строго говоря, превращается в потолок).

Новая поворотная ситуация возникает, когда Мефистофель со страшным костным хрустом сворачивает шею старушке, мирно ковыляющей через сцену. Зал вздрагивает от этой нежданной жестокости. А для Фауста подобное — знак, что все всерьез. Для зрителя (как кажется) — другое. В застоявшемся воздухе кича вдруг возникло дуновение веселой тарантиновщины. Или помаячил Тим Бертон разлива «Трупа невесты» (ну, по крайней мере, «Битл Джуса»). Следующей кляксы черного юмора ждешь, как избавления.

Причудливо тасуется колода жанров. Гисли Эрн Гардарссон как будто ставит перед собой задачу поиграть со всеми хеллоуиновскими штампами скверного кино. Если бы за два дня до «Фауста» не был показан цельный, упоительно гармоничный, весьма скупой в средствах спектакль «Превращение» того же театра и того же режиссера, боюсь, можно было принять всю эту байку из склепа за чистую монету. Но вера в то, что ирония не мерещится, что она действительно есть, вселяет надежду. Когда под музыку Ника Кейва зал, как из пушек, обстреливают расфранченными дьяволами (они летят на сетку из черноты с неземным ускорением) — возникает спасительное ощущение гротеска. Но когда на этом фоне вдруг звучат разговоры «о сокровенном» (Грета: «Скажи мне, глядя прямо в глаза, ты веришь в Бога?») — становится смешно уже до чертиков.

Ироническая подача «Фауста» хороша, когда условная «Грета» знает, о чем речь. Но кажется, что этот «сон в рождественскую ночь» рассчитан на «Грет», о Фаусте не имеющих представления, и потому миф решается в тех жанровых и эстетических параметрах, о которых замечательно написала Ася Волошинаи которые известны «Гретам», средним еропейцам… У меня нет такого доверия к режиссеру, по позднему размышлениию и «Превращение» кажется адаптацией для «Грет», другое дело что — изящной и умной, а «Фауст» затянутым и неясным.

Европейский театр не утомляет зрителя, он, судя по пасьянсу, разложенному перед нами Европейской премией, возвращается к формам полностью «общедоступного», к формам балагана, удивляющего увеселения, но если у Смедса этот балаган эстетичски обработан, огранен, как драгоценный камень, тонкими шлифовальными инструментами современного театра, то в «Фаусте» (признаемся друг другу!) самое большое впечатление производят хорошо тренированные артисты на сетках, на трапециях и канатах. Новый цирк? Старый цирк? Вместо «древа жизни» в спектакле вечно зеленеют гирлянды зеленых огней, а история приобретает формы «Марата/Сада», сыгранного, как известно, больными, «актёрской труппой госпиталя в Шарантоне».

Исландцы упорно играют по-английски. Возникают серьезные вопроосы «глобализации». Но это— чуть позже, м.б. в журнале…