О XXII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

В конце апреля закончился фестиваль «Арлекин» — со всеми его программами, «Маленькой ремаркой», семинарами… Некоторые спектакли особенно заинтересовали критиков, и редакция не смогла отказаться от авторских предложений — отрецензировать работы Артема Устинова и Дмитрия Крестьянкина отдельно. Так что следите за руками, как говорится. После обзора в ближайшие дни вас ждут еще и другие тексты. Предлагаем читателям на несколько дней погрузиться в атмосферу прошедшего фестиваля.

Апрель в Петербурге выдался теплым. Столбик термометра один раз даже преодолел отметку в 26 градусов. А еще весна пришла с новым «Арлекином», потому что фестиваль для детей и подростков генетически «весенний»: юность насыщена озорством, познанием мира, возможностью быть открытым, верящим и впечатлительным. За полторы недели на фестивале состоялись показы 19 спектаклей конкурсной и внеконкурсной программ, лаборатория драматургов и режиссеров «Маленькая Ремарка», образовательный семинар «Лаборатория как платформа для развития профессионалов детского театра», лекция о детской литературе, презентация Театра кукол Республики Карелия. Даже в порядке перечисления — гипернасыщенное время, стремящееся в разных аспектах аккумулировать и фиксировать состояние «театра 14 ±».

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — архив фестиваля.

Одной из главных интриг внутри фестиваля до самого финала оставался вопрос победителя — соискателя Российской национальной театральной премии «Арлекин». Но начинать обзор фестиваля со спектакля, который можно было посмотреть лишь в записи или непосредственно в Москве, нецелесообразно… То, что смогли привезти в Петербург, отличалось разнообразием: спектакли для детей, для подростков, недраматические спектакли, кукольные, по школьной классике и по современной драматургии, постановки, в которых детство — поэтическая метафизика другого пространства и времени. Даже спектакль, в основе которого мультфильм, был в программе.

«Арлекин» всегда искал постановки для детей помладше и на материале поинтереснее, чем богаты любящие культмассовые походы школьников «на классику» ТЮЗы. И спектакли такие в основном любы-дороги учителям русского и литературы, потому что иногда «зажать» ребенка в театральном кресле на два действия — единственный способ познакомить его с произведением.

И вот, конкурсная программа открывается «Грозой» Мурата Абулкатинова Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселева! Спектакль строгий, пластически выверенный, монументальный как в отношении литературного слова, так и в части сценографического и пластического решений. Уже в первой сцене под массивной стеной-набережной, на которой стоят все герои, лежит Катерина — Надежда Червонная. И события будут отматываться с конца сюжета пьесы Островского. Вроде как история об утопившейся в Волге Катерине настолько хрестоматийная, что инверсивность действия позволяет рассказать ее не о предначертанности и узнавании, а о вечном освобождении главной героини. «Темное царство» воплощается и в тотально черных костюмах (спектакль победил в номинации «Лучшая работа художника по костюмам»), и в сценографии, главный элемент которой — каменная стена, занимающая почти все пространство сцены. Она хоть и пошла вся трещинами и сколами, а рядом с ней высветилось дерево в натуральную величину, но страстям не попасть внутрь конструкции: Абулкатинов строит мир, принцип которого — медленный темпоритм, пауза, уравновешивание актерского шепота и крика благодаря системам звукоусиления.

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — архив фестиваля.

Режиссер не дает оценок поступкам героев. Есть конфронтация одного героя и массы, но нет разделения по принадлежности к «мирам»: Катерина не «другая» в мире Кабановой, она под стать правилам того мира, в котором живет, а сама Марфа Игнатьевна способна на трепетный разговор с любовным подтекстом с хмельным Диким.

Спектакль выделяется не только внятно-выразительным произнесением слова, но и поминутно построенной хореографией (режиссер по пластике Никита Беляков стал победителем номинации «Лучшая работа хореографа»). Перед зрителями не то прочтение школьной классики, которое готово изворачиваться в угоду сегодняшнему ученику, чтобы стать понятным и заговорить с ним на одном языке, — создатели нарочито строят действие, которое будет не угождать, а призывать к развитию способностей восприятия.

Противоположное отношение к юному зрителю демонстрирует спектакль Дмитрия Мулькова в Театральном проекте 27 «Ключ от 505-й». Здесь подросткам позволено многое: приветствуется громкое выражение своих эмоций, подпевание вымышленной группе «Школа № 12», свет телефонных фонариков — одним словом, делать можно все, что в театре делать не принято. Создатели спектакля предлагают перевернуть в зрительном зале ситуацию, обыгрываемую на сцене. Если в сюжете взрослые угнетают стремящихся к творческой свободе музыкантов школьной рок-группы и запрещают им репетировать, то в зале ситуация другая: угнетаемые взрослые вжимаются в кресла на территории рейва. Правда, авторская ирония была прочитана членами жюри: победу в номинации «Лучшая женская роль» присудили Антонине Введенской за исполнение роли директора школы Воблы Герасимовны. Она предстает самым стереотипным образом: десятки аллюзий на реальные школьные злоключения с проверками свыше, мероприятиями для галочки, патриотичными песнями о березах, которые подростки так и норовят «испохабить». А сквозит в исполнении очень добрая усмешка над печалями и радостями юности, когда все неудачи сулят конец мира, дружба познается в боях за самовыражение, а предательство общего дела приравнивается к смертному греху.

Сцена из спектакля «Ключ от 505-й».

Фото — архив фестиваля.

Спектакль «Ключ от 505-й» получил и вторую награду — за «Лучший актерский ансамбль». Трое школьников в исполнении Егора Строкова, Любови Яковлевой и Алеся Снопковского находят интонацию, нужную для истории о «каморке, что за актовым залом». Они не бросают в молодого зрителя умозаключения, нравоучения и рецепты, как сделать школьный бэнд победителем всех музыкальных фестивалей. Создатели спектакля проговаривают, что готовых ответов у них нет, но быть смелым, дерзким и шумным — это положительная черта подростка.

«Театр для подростка» еще несколько лет назад был страшно популярным вопросом. Маргинальное положение между детским и взрослым театром заставляло искать специальную драматургию, создавать ее, формулировать вопросы: чем обоюдно театр и подростки могут друг другу помочь. Судя по программе «Арлекина», ситуация выровнялась: спектаклей 12+ на порядок больше, чем постановок для младшего школьного возраста.

Кроме победившего спектакля — «Как я стал художником» Дмитрия Максименкова Государственного Театра Наций — к сугубо детским можно отнести «Бегемота-невидимку» Романа Кагановича (Томский областной театр юного зрителя) и «Бумажный театр» Марии фон Шлиппенбах и Бориса Павловича (театральная компания «Разговоры»).

В 2023 году на «Маленькой Ремарке» Роман Каганович делал эскиз по пьесе Марии Зелинской «Бегемот-невидимка». Драматургический материал — яркий озорной анекдот о том, как мальчик решил помочь себе сам и не жить больше свою одинокую жизнь с мамой-карьеристкой. Теперь в Томске история о вечно занятой маме, которая не замечает не только своего ребенка, но и бегемота в квартире, обзавелась огромными декорациями (фонари, джакузи, решетка от клетки в зоопарке — и все в натуральную величину), параллельной видеотрансляцией на сцену происходящего в зрительном зале и даже машиной, на которой все герои, наконец-то увидевшие друг друга, примирившиеся и счастливые, едут в школу (в светлое будущее без травматичного детского опыта безразличия родителей). Но главный режиссерский прием — все-таки интерактив со зрителями. Пусть и механически, но весь зал включен в процесс игры: необходимо отгадывать животное по звукам, перебрасываться с актерами подушками, подсказывать, что произошло в момент отсутствия того или другого героя на сцене.

Сцена из спектакля «Бегемот-невидимка».

Фото — архив фестиваля.

Хлесткие фразы — «Не заметить бегемота становится обычным делом. Не говорю уже о людях», «Смотреть и видеть — не одно и то же» — производят впечатление декламируемых констант без постановочного решения. Осталось неочевидным, как Мать — Екатерина Костина переживает перемену от непонимания к пониманию, и где тот самый главный ночной разговор с Бегемотом — Игорем Савиных. Зато в конце актеры танцуют вместе со зрителями и за желание быть добрыми, чуткими и веселыми взрослыми получают приз зрительских симпатий «Глазами детей».

Самым титулованным спектаклем фестиваля «Арлекин» оказалась «Школа для дураков» Артема Устинова в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова: «Лучший художник по свету», «Лучшая женская роль» (за роль Мамы — Марии Жежеле), «Лучшая мужская роль» (присудили две победы — исполнителям главных ролей Виталию Мялицину и Александру Курзину), «Лучшая работа режиссера» и приз Ассоциации театральных критиков «За гармонию формы и содержания в работе со сложным материалом».

Хоррор-мюзикл «Коралина в стране кошмаров» Анны Морозовой Калининградского драматического театра отличился выдержанным стилем и визуальным копированием мультфильма Генри Селика с отдельными аплодисментами художнику-видеографу Илье Семенову.

Тема «Арлекина», которая прослеживалась в спектаклях и конкурсной, и внеконкурсной программ, — рефлексия о детстве. Некоторые постановки смогли сохранить баланс формы и содержания, используя средства сценической выразительности, понятные маленькому человеку в зале. Но спектаклей «про детей» все-таки было больше. Это и интеллектуальный «Перевал» Няганского ТЮЗа в постановке Дмитрия Крестьянкина, и масштабно-красивая «Биография из леса» Владислава Тутака из Тюменского большого драматического театра.

Во внеконкурсной программе зрители увидели постановки Руслана Кудашова, Дмитрия Крестьянкина, Романа Габриа, два спектакля Александра Серенко («Человек и война» и «Крокодил»), Ларисы Афанасьевой.

Сцена из спектакля «как я стал художником?».

Фото — архив фестиваля.

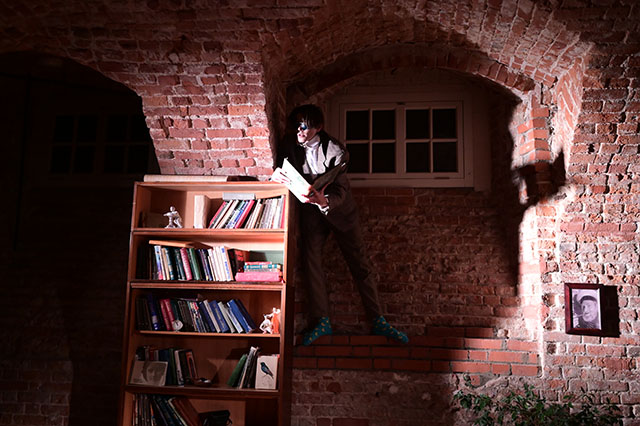

В финале обзора фестиваля «Арлекин» несколько слов о спектакле-победителе. Режиссер Дмитрий Максименков ставит очень светлую историю, сотканную из воспоминаний счастливого детства лирического героя, отвечающую самым маленьким зрителям на вопрос «как я стал художником?». Театр Наций показал спектакль-променад по «залам памяти» в сводчатых помещениях из красного кирпича, где волшебными порталами в мир детства становятся нарисованная дверь, холодильник, светящийся шкаф или даже ковер на стене. Художник фантазией борется с детскими кошмарами (нужно только сделать из кровати коня, а из подушки — двууголку), преобразует мир, склеивая разбитую бабушкину вазу в японской технике кинцуги, и даже оживляет ушедшего в «далекое плаванье» на небо деда-моряка.

Спектакль о том, что каждый человек немножко волшебник и важно суметь сохранить это в процессе взросления. Для Всероссийского фестиваля — это главный посыл современному детскому театру.

Видела мало. Но «Грозу» Саратовского ТЮЗА и Мурата Абулкатинова видела.

Если бы меня попросили назвать образец «мертвого театра» (по Бруку) — я назвала бы этот дизайнерский бездыханный экзерсис — без людей, без драм… С самого начала тут все умерли и не воскресли до финала: безжизненность пространства и плоскостные композиции из обезличенных персонажей не напоминают ни сон, ни медитацию. Они напоминают отсутствие внятного разбора и режиссерское умение накрыть это отсутствие световой красотой, на которую у современного театра есть много технических возможностей.

Я не запомнила ни одной живой реакции, ни одного не поставленного пластического движения, в спектакле нет контрапункта ста оттенкам черного, в которое мы смотрим два акта… И, если что, — это не грусть по калиновским страстям и заборам, закон спектакля понимаю, но это, мне кажется, режиссерская ошибка: из «Грозы» не выходят «умертвия».

Видела многое из программы «Арлекина», поддерживаю в разборе и акцентах автора обзорной статьи. Про «Грозу» скажу так. Много мы видим версий пьесы Островского, текст уже, конечно, знаем наизусть — и так часто раздражает, что надо слушать в пятисотый раз нисколько не нужный мне лично механический повтор знакомого. А в спектакле ТЮЗа Киселёва мне каждое слово было в тему, всё было интересно и ни разу не скучно. Понятно, что автор предыдущего комментария играет с понятием «мертвый театр», не потому что у Абулкатинова с самого начала Катерина умерла, упала с высоты и разбилась, а потому что всё, мол, такое «неживое». Но вот Ю.М.Барбой считал критерий «живое — не живое» самым субъективным из субъективных и не был готов им пользоваться для анализа. И был прав, потому что для меня, скажем, именно так живо, свежо, естественно знакомый до боли текст Островского давно не звучал!.. Я обнаружила себя внимательно слушающей, буквально каждое слово ловящей прямо с самого начала. И мне казалось, так здорово выстроены все парные сцены под стеной — Варвары и Катерины (как они шалят, освобождаясь не надолго из-под гнета и ритуала Кабанихи, как возятся по-кошачьи, чтобы потом снова застыть), Катерины и Бориса и т.д. И пластические проходы калиновцев вдоль авансцены — спектакль этими пластическими рифмами прошит, что придает и мерность ритма, и обреченность — трагедийность этому миру. Да и чисто по-актерски меня убедила прежде всего Надежда Червонная — Катерина, но и не только она. И месседж мне глубоко близок, этот обреченный порыв к свободе, к воле из действительно мертвящего тюремного пространства. Нет, для меня это хороший и запомнившийся спектакль, не проходной.