О режиссерской лаборатории «Особняк. Трансформация 3.0» в Казани

Есть в центре Казани купеческий особняк Демидова. Кому из семейства знаменитых промышленников он принадлежал, разобраться не удалось. Но никто из Демидовых вроде бы там не жил, хотя дом был построен в 1845 году именно как жилой. История здания прихотлива. Когда-то там располагался банк. Потом ЗАГС. А вот в 2018 году в нем впервые прошло иммерсивное шоу «Анна Каренина» в постановке Дианы Сафаровой. И до сих пор «Анна Каренина» в нем и проживает. С 2021 года здесь проходят лаборатории под названием «Особняк. Трансформация». И само здание является театральной резиденцией под названием «Особняк Демидова».

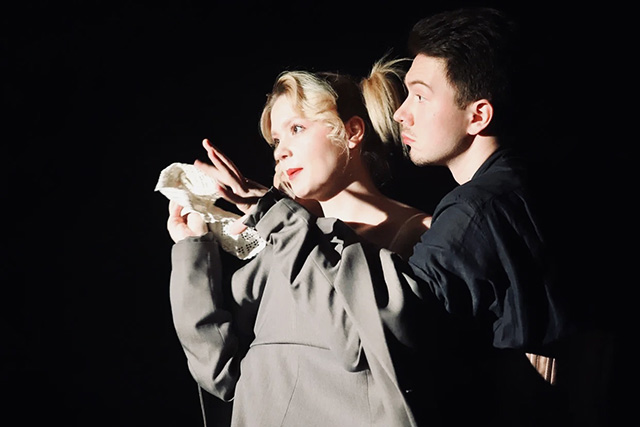

Сцена из эскиза «Невесты».

Фото — архив театра.

На мой взгляд — история появления этой резиденции, как и ее сегодняшняя жизнь, очень поучительна. Не знаю больше в России города, в котором власти вот так запросто отдали бы особняк в центре «под театр». А цель была: не дать зданию превратиться в руинированный памятник архитектуры, предложить ему новую жизнь. Конечно же, именно поэтому его и отдали фонду «Живой город», и уж он-то точно насыщает покряхтывающий от старости особняк тем, что в прежние времена этому дому и присниться не могло.

Только что прошла третья лаборатория под названием «Особняк. Трансформация 3.0». Проводит ее Олег Лоевский. А участвует в работе вся команда «Живого города», где у каждого свой участок работы: у Артема Силкина, Дианы Сафаровой, Инны Ярковой есть помощники по всем направлениям, и их четкость и согласованность конечно поражают.

Пространство двухэтажного демидовского дома в высшей степени театрально. Широкая лестница, ведущая наверх, в анфиладу комнат и большой зал, комнаты и залы на первом этаже — все эти пространства как будто готовы подстроиться под любой иммерсив. Мы посмотрели за три дня четыре эскиза, причем каждый видели по два раза.

Самым острым по смыслу и самым сложным по форме оказался, на мой взгляд, эскиз «Невесты» по Эльфриде Елинек. Роман «Любовницы» нобелевской лауреатки Елинек, выбранный режиссером Юлией Головановой (Казань), с одной стороны, очень драматургичен, с другой — сложен для инсценирования. В нем трудно сохранить упругость и ритмичность прозы Елинек, но при этом важно использовать ее внятную, почти графичную сухость, ее намеренно повторяющиеся речевые периоды, авторскую иронию и даже язвительность, которые именно в языке и скрываются. Не все темы и смыслы романа в эскизе удалось передать, это понятно.

Сцена из эскиза «Невесты».

Фото — архив театра.

Режиссер призналась, что вообще-то она хотела бы поставить два спектакля, про двух главных героинь — Бригитту и Паулу, про две стратегии добывания женского счастья, одна из которых побеждает, а вторая терпит крах. Побеждает расчетливая городская девушка Бригитта, которая строит свою борьбу за счастье на долгой дистанции: завоевание Хайнца, которого она выбрала себе в мужья, и его семьи. Она добивается своего путем долгого унижения и терпеливого ожидания. Бригитта получает и свадьбу с фатой, и перспективного (по ее запросам) мужа, собственностью которого она становится, но и он становится ее владением. Хайнц ей противен, но замужество — это единственный способ выскочить из беличьего колеса швейной фабрики, которую она ненавидит еще больше, чем Хайнца. Эта линия в действии предельно отстранена и эмоционально «засушена». Бригитта (Лола Якимович), Хайнц (Руслан Зубайраев), его мать (Анастасия Радвогина) и отец (Валерий Антонов), мать Бригитты (Камила Растумханова) — все они говорят о своих героях в третьем лице, и никто никого не играет. Дистанция между образами и исполнителями — предельно длинная. Как раз в этой части эскиза точнее чувствуется авторская интонация.

Вторая линия (сильно сокращенная) посвящена Пауле (Мария Мухортова), деревенской девушке, которая влюбляется в деревенского красавца Эриха (Валерий Антонов). Паула никакой стратегии жизни не выстраивает, просто любит, просто отдается, и вот ее жизнь в итоге оказывается разрушена. Здесь все герои говорят и живут «от себя». Здесь царствует не расчет, а жизнь, бестолковая, непрактичная, с острыми моментами счастья, но и с поражением в финале. Счастья не добиваются ни Бригитта, ни Паула. А вот кто из них победил — это еще вопрос.

В эскизе Юлии Головановой очень интересные преображения происходили с героями-мужчинами. В какой-то момент они натягивали на себя корсеты, красили губы, и становилось ясно, что они — тоже предметы торговли. В совершенно феминистском тексте, да еще и приправленном «левой» позицией писательницы, режиссер увидела то, что саму Елинек, кажется, не очень интересовало: не только судьба женщины полностью зависит от мужчины (что приводило Елинек в ярость, и разоблачением этой патриархальной морали она и занималась), но и мужчина зависим от той женщины, которая выбирает его своей целью.

Сцена из эскиза «Танго».

Фото — архив театра.

Очень любопытны были гендерные реакции зала. На обсуждении зрители-мужчины уклончиво отвечали, что им это не близко, что это психология женщин, и пусть они сами и разбираются в своих проблемах, — но видно было, что дело и в том, что, наверное, многие из мужчин обнаружили в себе если не сексизм, то шаткость той патриархальной модели жизни, которой они интуитивно следуют. И вот это было самое интересное!

Немного неожиданным был выбор режиссера Сергея Щедрина (Москва): он поставил первый акт «Танго» Славомира Мрожека. Во-первых, на лабораториях принято ставить, пусть и пунктирно, но весь текст. Иначе не очень понятно, насколько замысел режиссера охватывает произведение в целом. Во-вторых, есть ощущение, что текст этот не то чтобы устарел, но как-то сейчас не ко времени. И без Мрожека современное искусство у нас живет только в отдельно взятых резервациях, а что будет с ним дальше, не трудно представить. Но и пьеса была написана в 1964 году, то есть в другом историческом времени. Наш театр с освоением Мрожека сильно опоздал, а когда Мрожек появился на российской сцене, освоить его эстетику не удалось, несмотря на множество постановок. Отечественный контекст почему-то никогда не совпадал с его текстами.

Вот и в этом эскизе, умело поставленном и прекрасно сыгранном артистами, было ощущение, что это смешная комедия про странных чудаков, вполне безобидная и немного подтрунивающая над современным искусством. Придумать какой-то необычный аттракцион или номер, когда идет демонстрация эксперимента авангардиста Стомила (Сергей Ионов), режиссеру не удалось. Портрет Станиславского, который внимательно наблюдает за происходящим, в какой-то момент падает на пол, видимо, не выдержав экспериментального искусства. И совершенно зря, потому что играется весь эскиз в «формах самой жизни», то есть почти по Станиславскому. Именно это было удивительно: Мрожек с его абсурдом, беспощадной иронией, театральными парадоксами был сыгран в традициях добротного старого театра. Артисты были и смешными (комедия положений!), и обаятельными (комедия характеров!), и все прекрасно взаимодействовали (петелька-крючочек). Особенно удачными (именно в комедийном плане) получились роли у Али, невесты Артура (прекрасная актриса-клоунесса Елена Качиашвили), у матери Артура (Диана Сафарова), у дяди Артура (Нияз Зиннатуллин) и у Эдика, любовника матери Артура (Виталий Дмитриев).

Сцена из эскиза «Танго».

Фото — архив театра.

Конечно, этот эскиз имел большой успех у зрителей. Все так весело хохотали — вот уж и впрямь неожиданно для «Танго»! А испугаться или задуматься никто не успел. Потому что следующие акты пьесы поставлены не были. Поэтому темы, заявленные режиссером — свобода или диктатура, отцы и дети, споры о современном искусстве, — все это не нашло продолжения в эскизе. Очень хочется досмотреть его до конца.

А наше брожение в разных пространствах демидовского особняка продолжилось на эскизе «Бар? Хемингуэй?», который сочинила (по текстам Хемингуэя, Терезы Энн Фаулер и Симоны де Бовуар) и поставила Ксения Самодурова (Москва). На первом показе было так много молодых зрителей, что большое (для бара!) пространство больше напоминало студенческую столовку. Зрителям, не уместившимся за барными столиками, вина не наливали, а тем, кто успел-таки занять места за столиками, предлагались хорошие сухие вина. И официант Жорж в исполнении Павла Сидорова был единственным, кто занят серьезным делом. Молодой Эрнест Хемингуэй в исполнении Павла Таневского и уже написавший своего «Гэтсби» Скотт Фицджеральд в исполнении Салавата Бахаутдина, прямо скажем, совпадали со своими героями только возрастом. Конечно, трудно молодым людям, только начинающим свой путь в актерскую профессию, присвоить такой материал. И хорошо бы начать с чтения рассказов Хэма и романа Скотта. Ну хотя бы для начала. А то не очень-то они представляют, что такое «поколение после Первой мировой войны». (Дай бог исполнителям не пережить этот опыт на себе.) Не будем спорить, потерянное это было поколение или нет, но прошлое, пережитое ими, все равно накладывало отпечаток на их личности и на их способы самоуничтожения.

Сцена из эскиза «Бар? Хемингуэй?».

Фото — архив театра.

Прелестным молодым актрисам, исполняющим роли Зельды Фицджеральд (Варвара Ваганова) и Хэдли Хемингуэй (Варвара Власова), тоже хорошо бы кое-что понять о своих героинях. А вот Гертруде Стайн (ее исполняла Динара Ахметова, она же помощник режиссера) пришлось особенно нелегко. В первый вечер к ней, наставнице будущих гениев, важно сидящей в кресле далеко от шумного бара, подсела критик Кристина Матвиенко и задала несколько прямых вопросов. Актриса не ожидала такого подвоха и растерялась. Но буквально через сутки, на втором показе, Гертруда Стайн пригласила к своему столику уже меня. И я тоже задала ей вопросы, касающиеся ее манеры письма, принципа писать без знаков препинания, и даже о ее сексуальной ориентации. Представляю, как провела эти сутки актриса Ахметова, но ни тени смущения не пробежало по лицу Гертруды Стайн. В тихой беседе, далеко от словесных схваток молодых гениев знаменитая феминистка любезно, но очень внятно объяснила свои позиции в искусстве и в жизни. И даже когда затруднилась ответить на мой вопрос, актриса, вполне в манере Стайн, сказала, что будет очень любопытно подумать об этом на досуге. Вот это настоящая «работа над собой» и «работа над ролью»!

Последний эскиз — «Семейка А» — представлял собой инсценировку Маши Сивовой по знаменитым персонажам художника Чарльза Аддамса. Режиссерская команда — Ай Ахметова, Маша Сивова и Иван Балашов — с большой фантазией использовала пространство Особняка. Действие начиналось перед широкой лестницей, в мрачном темноватом холле. Мы проходили мимо комнат с мертвецами, мимо висящих веревочных петель, как будто предлагающих сунуть в них голову, мимо пыточных орудий. Жанр был заявлен как черная абсурдная комедия с элементами мюзикла. Насчет элементов мюзикла у меня возникли большие сомнения — драматические артисты с вокальными номерами справляются не очень хорошо.

Сцена из эскиза «Бар? Хемингуэй?».

Фото — архив театра.

А насчет черной комедии — очень многое получилось. Конечно, в этом жанре очень важно найти точный способ существования, который должен органично сочетать мрачное и смешное. При этом надо понимать, что смеяться и шутить над смертью готовы далеко не все зрители. И вот как найти этот баланс между смешным и жутковатым? Это полностью удалось прекрасному артисту Павлу Густову, сыгравшему Труп, который смешно и деловито готовится к собственным похоронам, но ему никак не удается освободиться от хлопот, чтобы, наконец, спокойно улечься в уютный гроб. Это удалось и безмолвному лакею Ларчу (Алексей Осипов), человеку гигантского роста и могучести (мне стало известно, что он не профессиональный артист, как часто бывает и в Особняке, и в других резиденциях «Живого города», но это и хорошо). Его торжественность и мрачность при исполнении лакейских обязанностей были очень забавны, и понять секрет этого комизма трудно.

Ну и самой большой удачей была роль Уэнсдэй Аддамс в исполнении Эльвины Сафиной. Чем-то юная героиня напомнила исполнительницу этой роли в сериале «Уэнсдэй» Дженну Ортегу. Но это неважно. Единственная из всех, она с начала и до конца несла свою тему — взросления и интереса к смерти, в котором переплетались и страх, и ирония, и подростковый цинизм.

Очень важно, чтобы этот эскиз обрел какую-то целостность в приемах, в понимании сложной природы жанра, потому что пока он распадается на отдельные номера, иногда напоминающие опереточные, а иногда точно попадающие в жанр черной комедии.

Сцена из эскиза «Семейка А».

Фото — архив театра.

Самое главное в результатах этой третьей лаборатории: трансформация Особняка снова произошла. Новые театральные персонажи заполнили его стены. А новые зрители получили возможность видеть современный театр, думать о нем и о жизни, общаться друг с другом. А это — самая главная задача «Трансформации».

Комментарии (0)