В Москве проходят конкурсные показы в рамках фестиваля «Золотая маска». На прошлой неделе зрители увидели спектакль «Свадьба Фигаро» Воронежского театра оперы и балета в режиссуре Михаила Бычкова. Публикуем мнение Анны Гордеевой об этой постановке.

«Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт.

Воронежский государственный театр оперы и балета.

Дирижер Феликс Коробов, режиссер Михаил Бычков, художник Алексей Вотяков.

Воронежская опера приехала в Москву на «Золотую маску» одной из первых — фестиваль еще разгорается, награды будут вручать еще только 20 апреля, а спектакль Михаила Бычкова уже увидели московские меломаны и члены масочного жюри. Большой разброс фестиваля по датам неизбежен из-за малого количества московских сцен, способных принять музыкальные театры, удобен публике с точки зрения распределения бюджета на билеты, но несколько «рассыпает», утишает фестивальное настроение. Впрочем, с этим вряд ли что-то можно сделать — выходом могло бы стать только сокращение количества спектаклей в номинации, а это было бы несправедливо по отношению к тем постановкам, что заведомо не «гениальны», не «потрясающи», но сделаны тонко и умно — вот как воронежская «Свадьба Фигаро», к примеру.

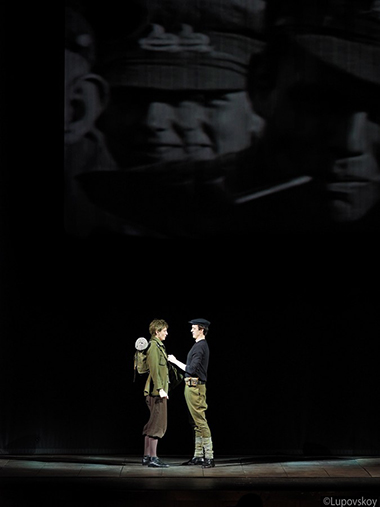

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Спектакль не назовешь шедевром — концепция, которая вела режиссера и дирижера, режиссеру помогла, а для дирижера оказалась помощницей очень плохой. Идею можно сформулировать так: «Свадьба Фигаро» — не комедия. А что? — спросит изумленный зритель. Ну, допустим, драма. Драма, происходящая сразу после окончания Первой мировой войны. С первыми звуками увертюры на спущенном с колосников экране мы видим давнюю хронику: настороженные лица солдат, перерытые поля, оружие, оружие, оружие. И — при изменении темпа, ускорении его — уже счастливые толпы, бегущие навстречу родным, женщины, встречающие солдат, странные и неумелые еще ухмылки на физиономиях. Эти вот «встречающие» кадры будто оживают на сцене по окончании увертюры: у стен поместья, где еще сложены защитные мешки с песком (но их уже понемножку утаскивают с глаз долой), встречаются пришедшие с войны мужчины и женщины, сплошь одетые в форму сестер милосердия — видимо, они работали в госпитале, что размещался в господском доме. Встречаются, уходят в кулисы — и тут уже на сцене появляются герои оперы, начинается их история.

Фигаро воевал, воевал и Альмавива — так режиссер оправдывает нерв, который он находит в опере, ту готовность мгновенно верить в худшее, что испытывает и разумный Фигаро (Федор Костюков), и самовлюбленный Альмавива (Кирилл Афонин). Пятнадцать лет назад такой путь оправдания сюжета выбирал Константин Богомолов на Малой Бронной — в его «Много шума из ничего» как жестокость одного героя (не просто бросить оболганную девушку, но непременно опозорить ее в церкви) так и потребность других немедленно влюбиться навсегда объяснялась тем, что герои пришли с войны. Только Богомолов принципиально не определял эпоху точно — у него в спектакле пели и «Смуглянку-молдаванку» и «Этот поезд в огне»; у Бычкова временные рамки заданы вполне ясно. Первая мировая? Первая мировая. Кончилась? Кончилась, кончилась. Ух, мы сейчас навлюбляемся.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

С оперными артистами Бычков работает так же, как с драматическими в своем Камерном — тщательнейшим образом выстраивая психологический театр. При этом он вроде бы использует самые старые оперные приемы: сплошь и рядом во время дуэтов и ансамблей все участвующие стоят почти на авансцене и докладывают текст, глядя на дирижера. Но все их взаимодействия вне больших арий, небольшие жесты, весь «язык тела» простроены так точно, что даже человеку, впервые попавшему в оперный театр и вовсе не читавшему Бомарше, понятно, кто к кому как на этой сцене относится и что думает в конкретный момент. Непривычно суровый, мгновенно злобящийся Фигаро обнимает за плечи Сюзанну (Александра Добролюбова) жестом начальника — так можно представить Фигаро-сержанта в окопе, где он отодвигает от бруствера — от опасности — подчиненного. Его монолог при «отправке Керубино в армию», идущий на фоне снова врезанной в спектакль военной хроники, полон сарказма — но не жестокости: он знает, что война уже кончилась, и этому юнцу не достанется той жути, что пережили более взрослые герои. А когда Керубино (Екатерина Лукаш) появляется в толпе девиц переодетым в женское платье — герой моментально выделяется в бурной компании «подружек» так, как только может выделяться подросток в толпе девчонок.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

В актерских номинациях на «Маску» выдвинуты Екатерина Лукаш и Наталья Петрожицкая. Но если Петрожицкая просто, спокойно и уверенно рисует безупречно достоверную Розину (безупречную и вокально — что несомненно важно), то работа Лукаш (продуманная артисткой, но предложенная режиссером, разумеется) — это и в музыкальном смысле и в игровом салют, фейерверк, сто бутылок шампанского, открытых одновременно. Высокая и хрупкая, певица превращается в долговязого пажа, вся пластика которого — пластика наглого и пугающегося своей наглости подростка. Вот в этой сцене «двойной игры» (женщина играет мальчишку, который притворяется женщиной) руки волнующегося Керубино безуспешно шарят по бокам, стараясь найти карманы штанов и привычно засунуть туда кулаки — а у платья-то карманов нет, и в движениях сквозит прямо-таки трагическое отчаяние — при этом до невозможности смешное.

Бычков не «вычеркивает» смех из спектакля, он чувствует материал и не собирается сражаться с ним — для «драматичности» он усиливает реакции мужчин, и крик Альмавивы, предполагающего, что в запертой комнате прячется Керубино, с обещанием убить пажа звучит действительно пугающе (соответствующую реакцию отыгрывает и Розина). Череду смешных эпизодов призван проредить и бессловесный эпизод в начале третьего акта — Альмавива в одиночестве стоит и смотрит хронику с улыбающимися солдатами. Вот только что все было просто — говорит зрителю эта сцена. Вот только что мы возвращались домой с войны, все были вместе и одинаково счастливы что выжили. Что ж мы так запутались-то, а? И Альмавива машет рукой невидимому киномеханику: выключай, выключай! Надо возвращаться в сегодняшний день и как-то решать сегодняшние проблемы. Тот же прием с прошлым использован и для Розины — только она в горькую для себя минуту смотрит хронику какой-то великосветской свадьбы. Ну и финал спектакля снова напоминает о войне: вот только что все во всем разобрались, обнялись, успокоились — и тут за спинами счастливых парочек появляются призраки в противогазах, по земле ползет дымок. Те, кто с войны не вернулись — напоминают о себе, и забыть о себе никогда не позволят. За сегодняшним счастьем стоит вчерашний кошмар.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Драматическая концепция внятно выстроена и вполне доказательно изложена режиссером. Сделай он такую «Женитьбу Фигаро» в родном театре — ни у кого не возникло бы вопросов. Но опера — это вообще-то еще и музыка. И вот тут начинаются проблемы.

Феликс Коробов тоже решил сражаться с идеей, что «Свадьба Фигаро» — это комедия. И делает он это следующим образом: убирает темп. Те мелодии, что привычно несутся сквозь зрительный зал, путешествовали сквозь него медленно, медленно, еще медленнее. И негромко. Создавалось впечатление, что оркестру было сказано: играйте шепотом — и он старался. Бычков всматривался в драму, прорабатывая психологически каждое движение — Коробов будто разбирал на микродетали Моцарта, и Моцарту это не нравилось, он сопротивлялся. Такое техническое решение еще приводило к тому, что дальше середины партера некоторые фрагменты были вовсе не слышны. И тут вина не музыкантов, потому что это не случайный ляп, это осознанное решение музыкального руководителя. «А давайте заставим публику вслушиваться изо всех сил!» — казалось, приказал он. Ну, некоторое время публика вслушивалась. К антракту части народа вслушиваться надоело и в зале возникли пустые места.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Шедевр? Точно нет. Но как же было интересно следить за взаимоотношениями персонажей, как работала каждая кучка мешков перед домом (за ними прятались друг от друга Керубино, Альмавива и Сюзанна) и каждый гобелен внутри усадьбы (волоокая дама из счастливых графских времен свысока взирала на страсти начала ХХ века), как «крала спектакль» у коллег Лукаш, уверенно прицеливаясь в «Золотую маску». Споры о правомочности приглашения драматических режиссеров в оперу оставим вечно вчерашним. Давайте просто порадуемся в очередной раз за Воронеж, что у них есть Михаил Бычков.

Комментарии (0)