X Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло»

Фестиваль «Ремесло», родившийся в 2009 году как смотр дипломных работ режиссерского курса Фарида Бикчантаева, прошел в этом декабре в десятый раз, собрав большую программу спектаклей Татарстана и один из Удмуртии. Чуть ли не каждый вечер приходилось выбирать: Заббаров или Волкострелов, «Нос» или «Анна Каренина», «Угол» или Набережночелнинский татарский театр. Вдвоем с коллегой Андреем Прониным мы кидали монетку и расходились по разным площадкам, чтобы увидеть каждый свою уникальную картину фестиваля. Я увидела уже повзрослевших и уж точно овладевших своим ремеслом «молодых» режиссеров Дениса Хусниярова, Туфана Имамутдинова, Ильгиза Зайниева, Павла Зорина, Егора Чернышева, Веру Попову и Дмитрия Волкострелова. Но напишу только про пять спектаклей, которые для меня стали открытиями этого фестиваля.

После перелетов, переездов и стремительной гонки из аэропорта в театр спектакль Дмитрия Волкострелова «Бывшая, школьная», поставленный по пьесе казанского драматурга Андрея Жиганова в творческой лаборатории «Угол», — лучшее стабилизирующее средство. В темном пространстве блэкбокса перед тобой только черный квадрат телевизора, повернутого спиной, а за ним на уютных диванах и креслах-мешках сидят герои — школьники или бывшие школьники, и, не отрывая взгляда от экрана, беседуют обо всем и ни о чем. На стене за актерами еще экран, на нем через затемнения в причудливом порядке обозначаются сцены, картины и действия. Но сцены 1, 2, 4, 3 и другие почти не отличаются. Люди, сидящие на сцене, почти не берут твое внимание и внимание друг друга, они почти ничего не требуют от тебя как от зрителя, а только произносят какие-то очень знакомые слова и речевые обороты, и лица их освещены не больше, чем у человека, уткнувшегося в свой смартфон. Кажется, будто спектакль погружает зрителя в такое пограничное состояние между бодрствованием и сном, когда мозг начинает обрабатывать информацию, услышанную и увиденную за день, и в голове звучит гул голосов, ничего не значащих фраз, а картинка постепенно меркнет, и всякие смыслы истончаются до полного исчезновения. Но именно в этом потоке знакомого, привычного, незначительного ярче всего улавливаешь незнакомое, которое тут же маркирует говорящих как «бывших школьников», и как жителей Казани, и как представителей определенной социальной прослойки — в итоге происходит встреча, быть может, самая комфортная и необременительная встреча с «другим».

Спектакль Набережночелнинского театра кукол «Горебогатырь Косометович» поставлен Ильгизом Зайниевым по мотивам пьесы Екатерины II. Только в версии режиссера эта сатирическая поделка царствующего драматурга становится, по сути, исследованием генезиса и свойств российской власти. На овальном зеленом столе, этаком бескрайнем «русском поле», с зияющей дырой по центру (из которой и несметные богатства можно извлечь, и ядерные боеголовки) живут носатые и пузатые планшетные куклы. Косометович, лупоглазый недоросль, слегка напоминающий императора Павла, мать его Локтмета — карикатурная версия Екатерины II, и три разномастных уродца в накрахмаленных паричках царских вельмож — Громкобай, Кривомозг и Тороп. Косометович требует отпустить его в военные походы, царственная мать отправляет с ним двух сановников — Громкобая и Кривомозга. И начинается их зло и изобретательно придуманное путешествие по овальному столу и двум ширмам за ним. Троица сначала выбирает транспортные средства — кто коня, а кто асфальтовый каток, вооружается картонными доспехами, потом собирает целую телегу золотишка с подданных и всем составом выдвигается на завоевания. По дороге они дивятся красой русской природы, поют «скрепные» песни, как то: «Русское поле», ходят по головам (буквально — по головам кукловодов от ширмы до ширмы) и всячески пытаются не разворовать свое же золотишко (тщетно). В это время маменька Косометовича с либеральным добродушием развлекает себя политическими «теятрами»: в крошечной сценической коробочке перед куклой Локтметы маленькие тростевые куколки, заламывая руки, играют «Антигону». Локтмета храпит в своем императорском бархатном креслице, художественная оплеуха не долетает до ее царственной деревянной башки. «Горебогатырь Косометович» — это карикатура не только на российскую власть, но и на этакое свободное искусство, эту власть критикующее эзоповым языком, в рамках дозволенного, с обязательным государственным присутствием.

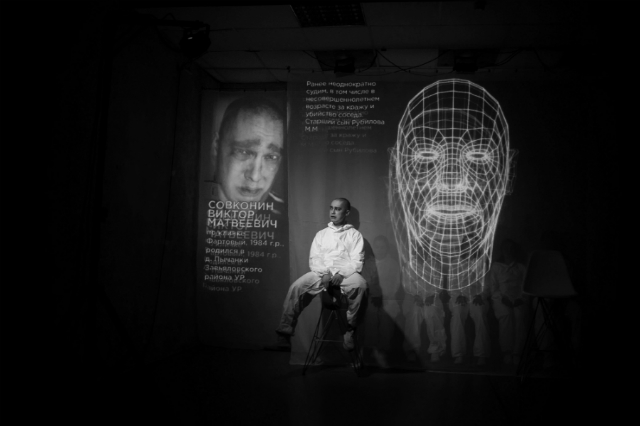

Автор пьесы «Деликатес. Удмуртская история преступлений» Михаил Соловьев работает следователем в Завьяловском районе Ижевска. Но даже ничего не зная об авторе пьесы, которую разыгрывает нам команда ижевского театра «Les Partisans» (режиссер Павел Зорин), понимаешь, что в ней необычная оптика. Спектакль выглядит как множество допросов и следственных мероприятий с участием разнообразных несимпатичных индивидов, представленных нам этакими уродливыми театральными масками — кривыми, косыми, шепелявыми. Только допрос ведет безликий компьютерный манекен с электронным голосом, робот-следователь, изображение которого проецируется на занавес. Дело за делом этот искусственный разум пытается разобраться в мотивах удмуртских преступников, найти в них хоть какую-то сложность, и каждый раз терпит фиаско, ибо поводом для жестокого убийства мужа, жены или хорошего друга может стать, например, опрометчиво съеденный хозяйский деликатес — крабовая палочка. От истории к истории герои не рефлексируют, никак не развиваются, и уже кажется, что драматургия спектакля линейна. Но как следователь не видит в допрашиваемых признаков высшей нервной деятельности, так и мы в зрительном зале не воспринимаем следователя как человека, не ждем никаких изменений в нем. Но вдруг, неожиданно, обезличенная вопрошающая голограмма превращается в человеческое лицо с гримасой отчаяния. Это его история, его картина профессионального выгорания, случившегося от постоянных встреч с обыденным, тупым и бессмысленным злом, без причин и мотивов, таким вот необъяснимым злом: «Зачем убили?» — «Да так просто».

Из лаборатории, которая регулярно проходит в театре города Буинска, вышел спектакль «Папоротник» по пяти рассказам современного татарского писателя Ркаиля Зайдуллы. Рассказы Зайдуллы короткие, лаконичные, их простые герои не высказывают свои чувства, а автор каждый раз ставит точку, кажется, сразу после завязки. Все невысказанные человеческие драмы происходят в этих рассказах между строк или угадываются после финала. Режиссер Егор Чернышев как настоящий ученик Григория Козлова читает эти тексты с вниманием и любовью к человеку. С каждым героем знакомит нас очень подробно, и когда знакомство произошло, тоже не длит повествование. Сюжет рассказа «Армянская Сююмбике» укладывается в одно предложение: герой едет в армянскую деревню передать Сююмбике, выданной за армянина, весточку от отца; передает и возвращается назад. Но сам момент встречи и их молчание рассказывает и о том, зачем он на самом деле едет в деревню, и как Сююмбике живется за новым мужем, и какое большое событие это вдруг вырвавшееся у героя «Поехали домой!» и ее молчание в ответ. Какая-то другая хорошая жизнь, которая не случилась, мерещится им в момент долгой молчаливой встречи. Так и в других рассказах — в «Алле» или «Домовом» — в нескольких словах, скупыми сценическими средствами рассказываются частные трагедии героев, попадающих в странные жизненные капканы и смиренно умирающих в них. Автор и театр не показывают нам развязки, они только говорят: смотрите, вот почтительный сын, он помогает отцу посвататься за женщину, которую любит сам, а потом помогает ее вернуть, когда она уходит от отца, и так и будет ее возвращать, не считаясь ни со своим, ни с ее желанием.

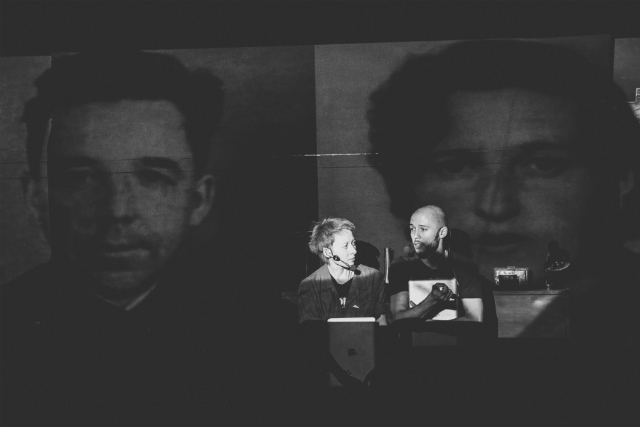

Спектакль «Мергасовский» возник в рамках лаборатории фонда «Живой город» и творческой лаборатории «Угол» и в своей первой версии шел прямо на балконах и фасадах того самого «Мергасовского дома», о жителях которого, известных и обыкновенных, идет речь в спектакле. На «Ремесле» спектакль шел уже в версии, созданной в пространстве «Угла», но той же командой: драматургами Радмилой Хаковой и Йолдыз Миннуллиной, режиссером Верой Поповой, художником Ксенией Шачневой и композитором Владимиром Ранневым. Текст пьесы состоит как из интервью современных обитателей дома, так и из отрывков писем самых известных его жителей прошедших времен — писателя Кави Наджми и его жены, переводчицы Сарвар Адгамовой, пишущих друг другу из сталинских лагерей. Эти разговоры, воспоминания, письма вызывают даже у такого, как я, приезжего зрителя эмоциональное ощущение того, что же это за феномен — «Мергасовский дом»: памятник конструктивизма, аварийное жилье, живая история, звучащая в этой побитой и потрескавшейся гигантской букве П. В пространстве «Угла» тоже появилась эта П, только поменьше, на ее белые нейтральные стены иногда проецируются фото, энциклопедические статьи. Это макет стоит в центре пространства, а у стены пристроились разные артефакты: фортепиано, столик, старый абажур, гитара — только все они словно лишены своих цветов и фактур, будто это не сами вещи, а только их слепки, отпечатанные на 3D-принтере. Модель дома и модель интерьера. А по двум сторонам от них сидят зрители, из зрительного зала появляются и участники спектакля. Несколько артистов с гарнитурами начинают произносить тексты интервью, запуская тем самым и звуковую историю, созданную Владимиром Ранневым. В этих стерильных моделях проигрываются диалоги, шумы и шепоты, которые могли бы там звучать. «Мергасовский» оживает — не в пространстве театра, а в воображении зрителя, и на сцене, кажется, не столько артисты, сколько операторы, запускающие работу памяти личной и коллективной, исторической. В спектакле, который я смотрела, участвовала поэт Йолдыз Миннуллина (один из авторов пьесы), она читала строки из писем Сарвар Адгамовой к Кави Наджми, и на ее футболке был написан такой знакомый призыв: «Свободу Кави Наджми!». История двух репрессированных писателей, пишущих друг другу из лагерей, соединяла в общий протестный хор все голоса, звучащие в спектакле, и передавала трагический привет из прошлого сегодняшнему дню.

Комментарии (0)