«Олимпия». О. Мухина.

«Балтийский дом» и Русский театр Эстонии/VENETEATER.

Режиссер Филипп Лось, художник Валерий Полуновский.

Драматург Оля Мухина стала открытием второй половины 90-х. Можно даже сказать, что с мухинской пьесы «Таня-Таня» и начала отсчет новая драматургия. Хотя из всего потока драматургических произведений, прошедших с той поры через отечественные сцены, в вечность вместе с Мухиной смогут попасть ну разве что еще три-четыре имени. Пьесы, герои которых — живые люди, переживающие то, что могло бы случиться и с тобой, и с «тем парнем», сегодня можно перечесть по пальцам. Одна из них — «Олимпия», написанная Мухиной в 2013 году на заказ для «Мастерской Фоменко».

Теперь «Олимпией» заинтересовались сразу два театра — петербургский «Балтийский дом» и Русский театр Эстонии. Филипп Лось, художественный руководитель эстонского театра, сам взялся за режиссуру. В спектакле заняты актеры обоих театров — премьера, которую уже увидели зрители Эстонии и России, будет теперь курсировать между нашими государствами.

В ходе обсуждения одного из премьерных показов оказалось, увы, что ничего, кроме исторического экскурса (пьеса поэтапно охватывает жизнь одного семейства и одного героя на протяжении периода от Олимпиады-1980 до Олимпиады-2014) да слабого намека на любовную линию, зрители в спектакле не видят. Но зато спектакль своим акцентом на историзм полностью оправдывает название. Потому как Олимпия — это святилище спорта, каковым долгие годы являлось Отечество, делегировавшее спортсменов всюду, даже в ряды бандюганов 90-х.

Авторский жанр «сказка сказок» режиссером сменен на жанр «выдуманная история». Из-за того, что изрядно купирован текст и изменен финал, «летят» многие связи, страдают многие важные смысловые точки пьесы, например, четкая тема ничтожной значимости всех событийных перипетий в сравнении с Вечностью, выведенной Мухиной в пьесе в образе Москвы-реки, что течет и будет течь всегда, вне хроники человеческих событий. Из трансформированного — жаль чудного мухинского Белого коня, являющегося главному герою, а после и его отцу в наркомороке, как олицетворение времени и высшей силы, имеющей право на назидание. В видео, сопровождающем действие, конь зачем-то явлен в стиле красного коня Петрова-Водкина, но никакой революционностью или предрешенностью чего-либо тут и не пахнет.

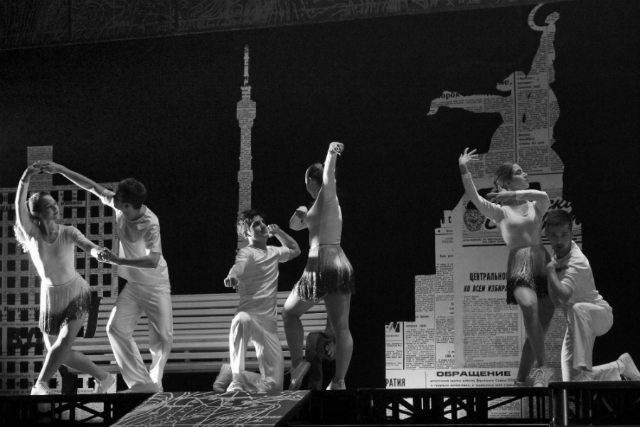

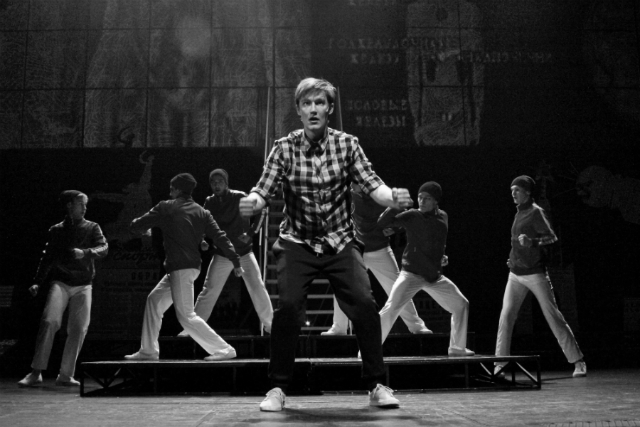

По характеру действия первая часть спектакля поначалу напоминает первомайскую демонстрацию. Такой уж представлена жизнь в СССР: сплошной праздник, где задорно скачут красавицы в белоснежных мини, вооруженные обручами, и подтянутые молодцы в красных спортивных костюмах. Массовых сцен, в которых появляются «спортсмены», «роллеры», «скейтеры», «завсегдатаи ночных клубов», за которых — студенты Санкт-Петербургского института культуры и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, вообще в постановке пропасть. Но если в первом действии эти сцены работают на атмосферу, в которой складывается личность главного героя, Алеши Стечкина, то во втором массовка остается просто массовкой.

В советском времени герой Олега Коробкина — по большей части, еще совсем дитя, его спортивные родители (Константин Анисимов и Мария Мещерякова) отчаянно молоды, а напевающая «Течет река Волга» Бабушка-певица, которую играет актриса Русского театра Эстонии Татьяна Маневская, еще «вполне ничего». Бытовая жизнь этого семейства, как и вся общественная позитивная движуха, происходит на фоне малорослых силуэтов столичного Белого дома, Останкинской телебашни, памятников «Рабочий и колхозница», «Минин и Пожарский», а также космического корабля «Союз», Спасской башни и мавзолея Ленина, словно вырезанных из газеты «Советский спорт» (сценография и костюмы Валерия Полуновского). Сценографический прием, которым воссоздается эпоха, не нов, но дополнен знаменитой белой советской скамейкой с чугунными боковинами и работает на атмосферу. За приметы времени отвечает и видео (режиссер Николай Филиппов): в двух ярусах экрана-задника попеременно появляется хаос цветовых линий, кадры Олимпиады-80, похорон Высоцкого, Брежнева, лица Черненко и Андропова, Виктора Цоя и еще много чего, вместившегося в три с половиной десятилетия, перевернувших страну с ног на голову. Звуковым фоном становятся советские и европейские шлягеры (Пугачева, Дассен, Высоцкий, Мяги, «Монгол Шуудан» и проч.), свойственные разным временным периодам.

Силуэты из «Советского спорта» остаются на фоне задника и во втором, более мрачном, действии, рассказывающем о Новейшем времени. Они — своеобразный бэк-вокал, отголосок прошлого, «спортивная кривая», которая в итоге выведет героя опять к свету, к празднику, к жизни.

Главное «увы» спектакля: заложенная в мухинской пьесе тема любви в нем теряется. За главную причину жизненного срыва героя так и тянет принять или историческую реальность российской Олимпии, или юношескую распущенность, что довела добра молодца Алешу до наркомании. А погибельную роль разлюбившей его и скурвившейся девушки-роллера Ларисы (Елена Карпова) никто всерьез даже не рассматривает. Любовь, о которой герой Коробкина несколько раз хоть и принимается рассуждать, здесь как-то сама собой отходит на второй план. Зато наркомания как социальное явление выступает на первый и весьма волнует зрителей. Об этом речь заводил на обсуждении почти каждый. Одна из зрительниц по окончании просмотра даже выразила благодарность авторам спектакля за то, что они заставили ее задуматься о том, как она должна быть благодарна своей семье, родителям за то, что уберегли ее от бед конца 90-х — начала нулевых…

Герои на глазах у зрителей с течением времени меняют образ жизни, профессии и партнеров, борются и погибают, а выжившие приходят к единственно верным выводам и решениям. Различий художественной манеры игры и уровня профессионализма актеров разных театров, соединенных в едином творческом порыве, не наблюдается. Состав исполнителей (согласно данным программки) может меняться, но абсолютной удачей стала работа молодого актера «Балтдома» Олега Коробкина, играющего Стечкина-младшего. Искренность, которой он наделяет героя, восторгающегося родителями и временем, которое сам исполнитель не мог застать, и подробность, правдоподобие, с каким артист проживает наркоделирий, стоят дорогого. Нельзя не отметить представителей VENETEATER — Татьяну Маневскую, привнесшую изрядную долю мудрого юмора в исполнение роли Бабушки, и Сергея Фурманюка, ярко сыгравшего роль тренера Макарова. Честно отрабатывает свое упомянутая выше массовка. Но в целом спектакль, поставленный по пьесе, заслуживающей более бережного отношения, вызывает вопросы. Зато как проект, созданный общими усилиями театров двух стран, он безусловно важен. В попытках созидания рано или поздно всегда рождается истина.

Комментарии (0)