«С любимыми не расставайтесь». А. Володин.

ТОП-театр (Омск).

Режиссер Вячеслав Ямбор, художник Мария Вольская.

В России нужно жить долго.

Если бы Вячеслав Ямбор жил долго, он помнил бы, что уже однажды институт брака был похоронен в давнем спектакле Камы Гинкаса «Монолог о браке». В белой декорации Эдуарда Кочергина, напоминавшей стоявшую крышку бумажного гроба, хоронили семейные ценности и пели: «И вот оно лежит, убиенное тело нашего брака…».

Но Ямбор — режиссер молодой, живет недолго, спектакль «С любимыми не расставайтесь» — практически его дебют после окончания курса режиссуры у Сергея Женовача, так что, естественно, Ямбор не знает песни про убиенное тело брака. Песня эта была пропета в 1973 году, кстати, через год после выхода легендарного спектакля Геннадия Опоркова «С любимыми не расставайтесь» (ох, плохо долго жить и много помнить). Не исключено, что бракоразводная тема именно в связи с Володиным вдохновила тогда Э. Радзинского. Но это так, к слову.

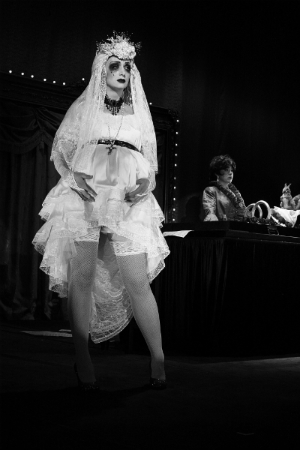

Спектакль в омском «ТОП-театре» родился из весеннего лабораторного эскиза, предназначенного в тот момент коллегам-профессионалам. Т. Джурова писала тогда в нашем блоге: «У Вячеслава Ямбора зал суда — некое адское кабаре, где перед нами проходит безумный ряд комических дуэтов „разводящихся“, парад-алле номеров — от фокусов до рэперских поединков с канканом беременных невест в качестве постоянного аккомпанемента. Но сначала с классической торжественной речью к „брачующимся“ Кате и Мите обращается тетенька из загса — с брошью, бюстом и прической „гнездо“. Ее словоизлияния пресекает меткий снайперский выстрел инфернального типа в гриме Джокера, причем тетеньку отбрасывает за кулисы по какой-то немыслимой траектории, не хуже, чем у Тарантино. В дальнейшем эти двое образуют дуэт конферансье: за ангела — Судья-Женщина (Ольга Фоменко), за демона — Судья-Джокер (Александр Гончарук-мл.). При этом сценический текст сохраняет свою цирковую природу даже там, где разворачиваются вроде бы сугубо драматические сцены». И дальше следовало многоточие: «Хватит ли у режиссера долгого дыхания для того, чтобы этот наглый изобретательный капустник превратился в спектакль, можно будет узнать уже в июне».

Узнали вот только что, на премьере в декабре. Все на месте: и адское кабаре с воспоминаниями о Бобе Фоссе, и беременные невесты. У режиссера явно хватило дыхания на веселенькие ритуальные похороны, но важно на самом деле понять — чей хладный труп лежит во гробе, стоящем в центре сцены… «Эй, режиссер, кого хороним?..» Зададимся же этим вопросом, ведь нам не все равно, кого провожать в мир иной в течение того часа с небольшим, что идет этот макабрический миракль, яркие эксцентрически-капустные краски и огни которого светят вообще-то не нам, критикам, а широкой публике, пришедшей в театр, расположенный на территории санатория. Публика эта не знает ни лабораторного движения, ни Александра Володина, ни его маленькой беззащитной пьески «С любимыми не расставайтесь». Да и не обязана знать. Она весело и азартно наблюдает сперва жизнь театра-кабаре, сияние рампы с парчовым занавесом, мигающие «парккультурные» огоньки на портале, «вычитанные», видимо, из сцены с массовиком-затейником, который руководит аттракционами и играми. «С любимыми… не расставайтесь… расставайтесь… с любимыми» — предлагают нам варианты лампочки, моргающие глазами какой-то пыльной клубной советско-старинной театральности, пошлости, которую хочет похоронить режиссер и с которой вообще-то никак не были связаны десять беглых володинских диалогов. Но Ямбор с энергией тореадора наваливается на беззащитный, устаревший, в свое время очень несоветский и даже диссидентский сюжет (сколько там было сдач у Опоркова? На это может ответить Лариса Малеванная и узкий специалист, критик Оксана Кушляева, занимавшаяся этими изысканиями). Наваливается, не зная, что в клетке не львы, а кролики…

Его спектакль дышит радикализмом первого режиссерского высказывания, когда молодому творческому человеку хочется сплясать на костях прежней культуры, закопать опыт прошлого, чтобы начать что-то строить. В гробу он видит и институт брака, и старый театр, и варьете с его корпоративно-эстрадными песенками, и… и… На сцене этого диковатого, аляповатого театра (художник Мария Вольская) — бесконечная бракоразводная ахинея, капустный парад субкультур: беременные готки с набеленными лицами, в траурных кружевных нарядах испанских мах втаскивают крышку черного гроба, стоящего на сцене, и водружают ее. Если по сюжету (он, впрочем, напоминает нитевидный пунктир и не всегда различим) разводятся Козловы — у актеров на головах сидят шапочки с козлиными рогами, если Керилашвили — выкатывают большую горизонтальную тантамареску с картиной Пиросмани, и персонажи суют свои рожи в дырки для голов… В какой-то момент голосом судьи вдруг заговорит огромный портрет Сталина, вытащенный на сцену… Ну, с запоздалыми похоронами отца народов трудно не согласиться, хотя портрет здесь просто атрибут соц. искусства, как видит его Ямбор.

Капустная тетка-судья, очень смешно разводившая в начале Митю и Катю, потом поднимается из гроба уродливой гротескной дурой с рюмкой в руке и знаменитым монологом о перегородке. Таким образом режиссер танцует и на могиле трогательного рассказа о советском трагическом абсурде, об одиночестве и бюрократизме. Рассказ этот много лет был вообще-то очень важным текстом, даже, я бы сказала, лирическим мифом, но заодно с ним летит в братскую могилу и часть этого монолога — всем известное лирическое стихотворение «Сначала были встречи…», существующее отдельно от пьесы — просто как стихотворение Володина. Похороненной оказывается и эта поэзия…

Сбоку выскочит героиня Ирина почему-то в прикиде советской официантки из рюмочной 50-х. Сами Катя и Митя — эстрадные ведущие в парче и блестках, конферирующие веселенькие карнавальные похороны. Все мелькает и кружится, и в могилу ложится тоже все… Под советские песни, посвященные разным девушкам (их имена написаны на китчевых досочках). А выносит ритуально позолоченные досочки… белочка. В маске и с пушистым хвостиком. Ну, тут вопросов нет — белочка она белочка и есть, дохоронились до белочки…

Но так и не решенным для меня остался только один вопрос — кого хоронят этой несомненно талантливой, энергично организованной церемонией в крематории? Кто труп в этой черной комедии, назвавшейся «С любимыми не расставайтесь»? Ведь это не лаборатория, и простой зритель, купивший билет на спектакль театра, не в состоянии оценить эстетический бунт Вячеслава Ямбора и его отречение от старого мира. Он видит ритмичные экзерсисы вечно живой эстрадно-кавээнной пошлости, которые живее всех живых, а тем более мертвых. Мертвые сраму не имут, в том числе похороненная заживо пьеса про любовь и дурь, а на зал в очередной раз сваливается поток аншлаговой белиберды, и пародию тут заподозрят только знающие, что Ямбор — ученик Женовача, ну и так далее… А зрители просто посмотрят шоу.

И что? И кого похоронили? Задорный данс-макабр, смею предположить, — разминка режиссера перед прыжком в Омскую драму с «Казимиром и Каролиной» Эдена фон Хорвата, где действие происходит на мюнхенской ярмарке. Когда несколько лет назад спектакль по этой пьесе привозил нам Театр де ля Виль, природа пьесы тоже напомнила фильм «Кабаре» уже упомянутого мною Боба Фосса… Так что все сходится.

Спасибо, МЮ, за напоминание о двух замечательных спектаклях из далёкого прошлого.

О чем думает автор, когда использует такое количество крайне необычных, изящных конструкций? О том, что читатель примет его за несравненного интеллектуала? Конечно, мы поняли, что автор получил театроведческое или журналистское образование, и нам, простым читателям, не ровня. Но все же абсолютно нечеловеческие выражения, такие как «макабрический миракль», «ритмичные экзерсисы вечно живой эстрадно-кавээнной пошлости» сводят с ума. И, наконец, по несколько метафор подряд в каждом предложении — это уж точно перебор: » с энергией тореадора», «в клетке не львы, а кролики», «спектакль дышит радикализмом», «сплясать на костях прежней культуры», «в гробу он видит и институт брака». Уж так метафорично не писали даже Великие в своих художественных произведениях. В общем, автор, пиши проще!

А я, грешным делом, все эти слова знаю и понял, что имеет в виду автор. А за материалами, рассчитанными на интеллектуальный уровень ученика 5-го класса средней школы можно обратиться и в другие печатные и сетевые источники, благо таковых хоть отбавляй.

Любопытный материал. А для некоторых судя по комментариям, чрезвычайно просветительский (что в принципе естественно для текста согласно его природе). Лиза, Вы не переживайте о том, что чего-то не знаете. Всегда можно уточнить спросить узнать… Тем более сегодня — в наш прогрессивный век.

Все же автор статьи, на мой взгляд, недооценивает современно зрителя. Возможно мы и не знаем многих особенностей и нюансов, позволяющих с такой легкостью интерпретировать данную постановку, но все же, думается мне, что современный зритель не так глуп и неразборчив, как это может показаться на первый взгляд искушенному критику. Современное искусство, будь то кино, театр или изобразительное искусство, все чаще заставляет нас задумываться над увиденным, услышанным, попытаться разобраться в том, что же хотел сказать (выразить) автор работы. Мне кажется, что в современном мире гораздо сложнее режиссеру поставить, а зрителю увидеть и понять классическую постановку авторского произведения, нежели такой вот современный взгляд на прочтение старого, давно забытого текста, который приобретает новое звучание.

Я, как рядовой зритель, не владеющий всеми тонкостями анализа, пришла примерно к таким же выводам, что и автор статьи, за некоторыми исключениями. Для меня действие на сцене — это не кабаре, а цирк (красные парчовые шторы с кистями — занавес, живой оркестр, иллюминация и конферансье — эдакий Джокер-Битлджус, искуситель и провокатор). Цирк не советский, а нечто среднее между Cirque du Soleil и этаким западным вариантом цирка. И, как и положено в цирке, перед нами выступают и люди, и «звери». Череда номеров сменяют один другой и на этом фоне мы и видим не только историю отношений Кати и Мити, но и отношение режиссера Вячеслава Ямбора ко многим проблемам современности.

Как бы то ни было, спектакль заставляет как максимум задуматься, а как минимум перечитать Володина — и это уже хорошо! Так что удачи, господин режиссер, с нетерпением будем ждать вашего нового спектакля.