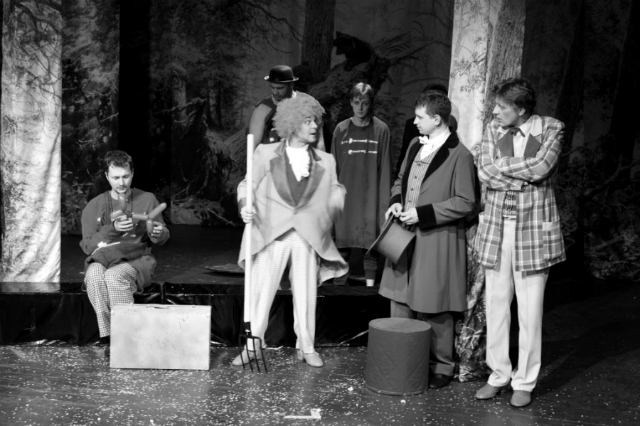

«Село Степанчиково и его обитатели». Инсценировка Н. Эрдмана по повести Ф. М. Достоевского.

Театр «Суббота».

Режиссер Андрей Корионов, сценография и костюмы Марии Смирновой-Несвицкой.

Сегодня 18 марта отмечает 45-летие театр «Суббота». «Село Степанчиково и его обитатели» — одна из наиболее заметных премьер театра.

«Село Степанчиково и его обитатели», как и «Дядюшкин сон», долгое время оставалось наиболее востребованным театром произведением Ф. М. Достоевского (сейчас, надо думать, лидирует роман «Преступление и наказание»). Спектакли по этой повести успешно шли в МХТ, во МХАТе им. М. Горького, в Театре им. Моссовета, в БДТ им. Г. А. Товстоногова. В разные годы роль Фомы Опискина исполняли И. Москвин, А. Грибов, Л. Дуров, С. Юрский, Е. Лебедев. И это была главная роль: герой, объединяющий в себе черты мольеровского Тартюфа, гоголевского Хлестакова и многих персонажей сказок Гофмана. Манипулятор и провокатор, держащий в страхе жителей целой деревни. Его одинаково боятся и простые мужики, и генералы. А что такое, в сущности, Фома Фомич? Ничего, ноль, пустое место. Но это ничто и есть воплощение вселенского ужаса. Поселившись в доме полковника Егора Ильича Ростанева, Опискин молниеносно завоевывает расположение всех жителей поместья. Но расположение это особого типа — оно основано на лести, постоянном запугивании, страхе и унижении.

Повесть, написанная Достоевским не без влияния немецких романтиков, носит сатирический, разоблачительный характер, демонстрируя, насколько просто русский человек покоряется, предпочитая бунту и протесту — смирение.

Совсем не то мы видим в постановке Андрея Корионова. Полностью сохраняя фабулу, режиссер меняет тональность картины мира с сатирической на ироническую, смещает центр внимания: главный герой в спектакле — не Фома Опискин, а полковник Егор Ростанев.

Весь этот мир — карнавал, цирк, и люди в нем — клоуны. Они рядятся в разноцветные, полосатые и пестрые наряды; много пьют — иногда из привычных граненых стаканов, но чаще — из фастфудовских картонных, предпочитая любой пище излюбленное лакомство современных чад — чипсы и попкорн. Дети, заигравшиеся в полях Господних.

Мотив игры заявлен с самого начала. Как только на сцену дается свет, перед зрителем предстает огромный черный прямоугольный короб, «похожий на шкаф, на сундук, на гроб». Цирковая машина для игры. Открылся таинственный ящик Пандоры, заработала адская машина, началось шоу. Вот он — перевернутый, искореженный, безумный, безумный, безумный мир.

Под ненавязчивые трели балалаек из отполированного до блеска ящика, обнажив его алые внутренности, выкатываются мужики, похожие не на русских крепостных — на цирковых акробатов. Вместо кафтанов — красные рубахи с золочеными петлями и пуговицами, да черные, уже потрепанные и подзасалившиеся штаны. Местные шпрехшталмейстеры, распорядители и устроители всеобщего веселья, задающие тон будущему представлению. И, как во всяком представлении, для зрителя приготовлено множество трюков: откусывание пальцев с последующим возвращением их на прежнее место; протыкание героев шпагой, превращение сценического пространства то в дом Ростанева, то в вагон поезда, то в карету. Последнее осуществляется с помощью той самой машины для игры. Положишь ящик плашмя и накинешь подол юбки, как скатерть, — вот и стол; поставишь «на попа», открыв дверцы,— тарантас для погони; установишь короб ребром — телега.

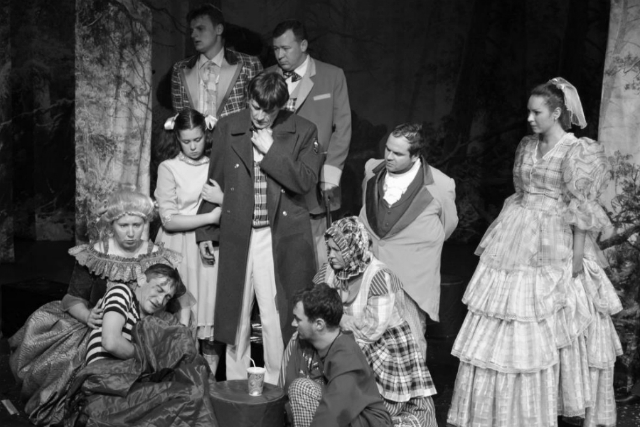

Главный герой —полковник Егор Ильич Ростанев (Василий Реутов) — человек до крайности интеллигентный. Тихий, робкий, изможденный, измученный, исстрадавшийся. Его голос чуть приглушен, движения слегка подзажаты. Внутренняя изношенность, внешняя блеклость наблюдаются во всем существе его. Более нет его сил сносить вечные оскорбления безумной мамаши Агафьи Тимофеевны (Татьяна Кондратьева), которая молчит еще страшнее, чем молвит, томиться по юной Настеньке Ежевикиной (Олеся Линькова), готовиться к сомнительному союзу с маловменяемой Татьяной Ивановной (Марина Конюшко) да еще и терпеть в собственном доме присутствие странного субъекта — Фомы Фомича Опискина (Владимир Шабельников), готового чуть что закатить истерику или вовсе откусить себе палец. Ей-богу, сумасшедший дом. Нормальному человеку здесь не выжить: надобно рядиться, маскироваться, выдавать себя за другого, играть. Играть следует отчаянно правдиво, забыв себя прежнего, стирая границы между правдой и вымыслом, былью и небылью. Потому поверх кремовой рубахи и такого же цвета брюк Егор Ильич надевает ярко-желтый пиджак в сине-зеленую клетку с синими же отворотами. Отдельного упоминания заслуживает галстук-бабочка — ядовито-травяная, в блестках. Порой, когда карнавализация собственного бытия не помогает, сбоит, Егор Ильич протестует. Доведенный до крайности хамством окружающих, собрав все силы, он кричит до красноты щек и дрожи в руках. Правда, гнев этот носит характер редких и до неприличия кратких вспышек. Повышать голос ему не идет, потому как по природе несвойственно. Не его это. Разойдясь, Ростанев быстро умолкает, потом извиняется, тушуется и возвращается к прежнему образу тихого интеллектуала. По-человечески ему сопереживаешь, сочувствуешь. Жалко его, милейшего человека.

Рядится не один полковник. Дочь-бунтарка Сашенька (Настя Савенкова), более всех понимающая страдания отца, «кося» под несмышленую девочку в розовом, как у Барби, платьице, белых гольфиках, с двумя премилыми хвостиками, сидит и до поры до времени молчаливо хлопает круглыми глазками. Мамаша выходит в глубоко декольтированном платье, пышном напудренном парике, с алыми, точно свеклой крашенными, щеками. Любительница романов Татьяна Ивановна лепит мушки на щеки, втыкает розочки в волосы, носит платья на кринолине, да все с рюшами-воланами, да в зелено-розовых тонах. Настенька, очень напоминающая свою тезку из фильма-сказки Александра Роу «Морозко», испытывает нежные чувства к Егору Ильичу и, боясь его скомпрометировать, прячется в полосатое черно-белое платье, поверх которого надет длинный небесно-голубой фартук. Здесь же — добряк сосед Степан Алексеевич Бахчеев (Михаил Абрамов) в ярко-рыжем парике и оранжевых туфлях, в клетчатых брюках, алом жилете и белой манишке; сильно пьющий кучер с замашками негоцианта Иван Иванович Мизинчиков (Максим Крупский) во всем розовом с головы до пят, который спит и видит, как похитить Татьяну Ивановну; странной ориентации лакей Григорий Видоплясов (Григорий Сергиенко), мнящий себя поэтом и измученный поисками благозвучного псевдонима.

Довершает парад-алле последний ряженый —Фома Фомич Опискин, являющийся под вагнеровский «Полет валькирий» с патефоном в одной руке и двумя гантелями в другой. На этом проповеднике христианских истин и популяризаторе Слова Господня— ярко-алый, самого что ни на есть развратного оттенка стеганый халат с черными отворотами, под которым — черно-белый полосатый купальный костюм. На ногах — черные носки и лаковые штиблеты. С одной стороны, этакий цирковой атлет, ратующий за здоровый образ жизни, с другой — настоящий фокусник, престидижитатор. Ему ничего не стоит подменить истинное понятие ложным, хитростью выманить согласие на брак или «откусить» себе палец. В отличие от повести Достоевского, в которой Опискин откровенно страшен, здесь он страшен и комичен одновременно.

Совершив комплекс нехитрых упражнений, проделанных более для отвода глаз, нежели для пользы тела, Фома Фомич берет жестяное ведро и окатывает себя дождем конфетти. Это уже не больница для умалишенных, как в литературном оригинале, а действительно цирк.

Даже петербуржец Сережа (Иван Байкалов), племянник Ростанева, единственный, кто понимает разницу между добром и злом, и тот не может поменять ход истории.

Прежде чем подробно говорить об образе Сережи в спектакле, необходимо еще пару слов добавить о сценическом оформлении. Штука в том, что вместо задника зрителю явлена репродукция картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», только на ней не хватает одного мишки. Этого-то «сбежавшего» медвежонка Сережа по приезде к дяде устанавливает в виде картонной куклы-статуи напротив картины. Жителям Степанчикова инсталляция мешает — они об нее запинаются, падают, расшибаются. Так им мешает и сам Сережа.

Юноша появляется в доме полковника в костюме европейского стиля — брюки, фрак, жилет, сорочка, бабочка (все приятных глазу серых тонов),и, отказавшись переоблачаться в клоунский наряд (лакей предлагает ему «аделаидинова» цвета галстук в крупный синий горох), так и остается здесь посторонним. Есть у этой вынужденной дистанцированности Сережи как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, благодаря своей «невключенности» в общую одержимость Опискиным, племянник сохраняет объективность, но с другой — он не слышит, не понимает дядю. Почти конфликт отцов и детей (к слову, Егор Ильич в исполнении Реутова очень похож на тургеневского Павла Петровича, за тем лишь исключением, что нет в нем и тени снобизма — сплошное воплощенное благородство). От невозможности диалога страдают оба. В результате все, что дядя может,—это выслушать, молча устало потрепать непутевого родственника по голове, взъерошить волосы, да после нежно провести по ним рукою, буквально сгладить ситуацию. И все— под песню Е. Крылатова и Ю. Энтина «Лесной олень».

Взяв эту песню из кинофильма "Ох, уж эта Настя!"в качестве лейтмотива, режиссер Андрей Корионов ставит сказку о непутевости, простодушии русского человека, о его романтической тоске по прекрасному. Перед нами не жесткая сатира на русский народ—скорее, ирония, в которой сильны сказочные мотивы. Сказка про белого бычка, снившаяся дворовому мальчишке Фалалею, теперь оживает (не случайно ею спектакль начинается и ею же заканчивается). Цирк, который устраивают герои, обрядившись вкричащих цветов платья, носит характер комический, до крайности безобидный, где даже зло в образе Фомы Фомича скорее нелепо, чем страшно. Его не опасаешься — жалеешь. В финале он, расчувствовавшись, благословляет Ростанева и Ежевикину на брак.

Этому варианту села Степанчикова герой, способный разрешить ситуацию, не нужен по определению. Особых проблем-то и нет: просто жизнь. Вот такая — странная, по-чеховски нелепая, смешная, с мечтами о детстве, о том мире, "где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль".И прекрасное побеждает, каждый получает ровно то, что заслужил, за что боролся: русский мужик — свободу пить и ничего не делать; Егор Ильич — Настеньку и приданое, подаренное расчувствовавшейся Татьяной Ивановной; Татьяна Ивановна — романтическую связь с Мизинчиковым; Видоплясов — псевдоним и опубликованную книгу; Фома Фомич, благословивший Ростанева с Ежевикиной, —почет и уважение; Сережа — спокойствие за улаженное дядино дело. Все хорошо и всем хорошо. А быль то или небыль — неважно. Главное — верить, тогда глядишь — сказка и оживет.

Комментарии (0)