…Тонкая корочка раннемартовского льда на луже. Улицу почему-то не помню, а лед на углу Рубинштейна и Марии Ульяновой помню (наверное, шла, не глядя по сторонам, ничего не видя — ну да, так оно и было). Я иду с «Братьев и сестер» из МДТ, стою под тусклыми фонарями, записывая что-то в блокнот, но дело не в том. Пахнет весной и очень много воздуха — как будто театр накачал мир озоном. И хочется кричать «заживёёёём!», потому что это 1985-й, мы начинаем свободно дышать, вдыхать и выдыхать, и впереди новая жизнь, и у ее начала — этот великий спектакль. Точно — великий.

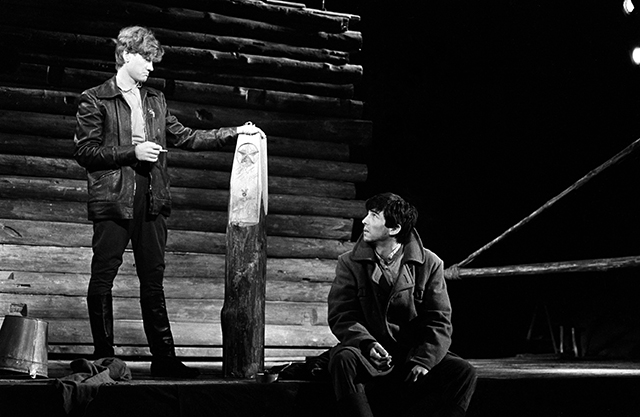

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Это было 40 лет назад. И это было со мной. И еще с сотнями людей, жизнь которых тогда перевернул, переменил, сделал другой этот спектакль.

Сегодня «Братьям и сестрам» 40 лет, и эти сотни, тысячи людей повторят: этот спектакль сделал судьбу их поколения. А я снова проведу сегодня весь день в МДТ и заранее знаю, что выйду в раннемартовскую сырость, пережив десятый раз то же самое. Знаю, потому что год назад пересмотрела редакцию 2015 года, о которой десять лет назад насмерть ругалась с В. Н. Галендеевым (не держат окончания, говор ненастоящий, «щ» вместо «ц» и «ш» звучит…). А год назад пересмотрела — и это был день беспримесного счастья — почти как в день премьеры… В спектакль нынче пришел невероятный трагизм. Театр ведь дело такое: время само выбирает, куда прийти. И никакого тебе весеннего неба «заживёёёём!!!». Поэтому стоячие овации. По обе стороны рампы стоит Пекашино. По обе стороны рампы не надеются на то, что Лукашина освободят раньше марта 1953 года (опять март…), года смерти вождя, а до этого еще надо дожить и тому, кто сидит, и тем, кто ждет. По обе стороны рампы знают страх, согласно которому пекашинцы не подписывают Мишкиного письма в защиту председателя колхоза…

С. Власов (Егорша), Н. Акимова (Лизка).

Фото — архив театра.

Я давно не видела скандирования «браво-браво» 10 минут.

Великий спектакль остался великим.

Что сказать в день его юбилея? Многоуважаемые «Братья и сестры»… Но я не Гаев, а «Братья и сестры» — такая важная для меня тема, ну просто из самых важных… Если и есть что сокровенное в моем черством критическом сердце, так это они.

Когда-то я напечатала в «Советской России» (была такая газета) самую первую рецензию на спектакль, очень пафосную (спектакль мучили бесконечными сдачами, цензура шла в блеске стали, «Братьям и сестрам» надо было пафосно помочь), а потом — огромнейший текст в журнал «Театр». Тоже пафосный, запакованный в стихи северных поэтов… Я выполняла странную задачу — поставить Абрамова в ряд других литераторов, чтоб не выламывался из ряда, и чтобы спектакль не закрыли, поскольку он — в ряду, буквально — как все… А он был не как все!

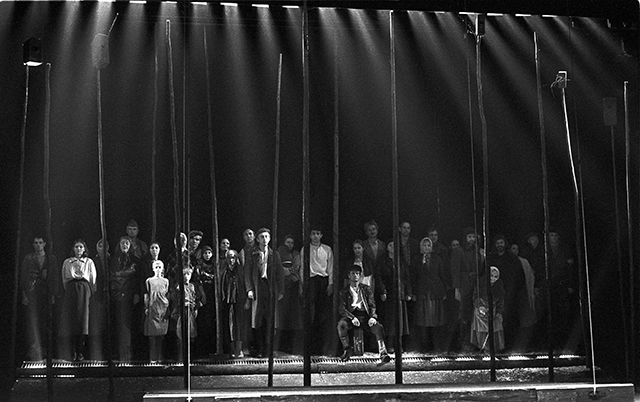

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Л. Додин вспоминал, как под Новый 1986 год они повезли «Братьев и сестер» в Москву: «Это были первые московские гастроли маленького областного театра. На премьере плечом к плечу стояли Ефремов, Ульянов, Захаров и другие кумиры нашей юности. На спектакль пришел и министр культуры тогдашний, но ушел после первого акта первой части. И был момент, что нас должны были буквально выслать из Москвы. Но интеллигенция отстояла спектакль, сама того не зная, — зрители так реагировали, что прекратить показ было невозможно».

Понимаете, это Додин вспоминал про конец 1985-го, когда «Братья и сестры» вовсю шли, но угроза все еще висела, а прикиньте, что было весной, когда жизнь его была не решена, и как об этом надо было писать…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А еще помню, что степень подлинности спектакля была (или казалась) тогда такой, что в описании хотелось той же правды. А как ее добиться? Слова найти не получалось совсем, и тогда я поехала на Север, на родину, в Вологду, и встав утром, неожиданно почувствовала босой ногой деревянную половицу в доме, где остановилась. Психофизическое ощущение было толчком, я будто коснулась фактуры, того гениального деревянного мира Э. Кочергина, с которым бытийно связан этот спектакль.

Да, в 1985-м Додин и Кочергин сделали вечный двигатель, мерседес, который 40 лет едет по дорогам и не ломается, просто не мерседес, а образец отечественного автопрома. Безупречности композиции надо учить на этом спектакле.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Но, конечно, в памяти навсегда и тот, хрупкий и юный, 1978/79 года, спектакль Учебного театра, поставленный А. И. Кацманом и Л. А. Додиным со своим курсом, который так и вошел в жизнь курсом «Братьев и сестер», объединенный единой верой и энергией. Он был настоен на конце 70-х и был прежде всего человеческим поступком. С экспедицией в Верколу, с внутренним пафосом юношеского хождения в народ, с этой прекрасной песней «Ищем мы соль, ищем мы боль этой земли», которую пели худые, одухотворенные, никому не известные кацманята в черных тренировочных одежках. Изумительно освоенный пинежский говор был не театральной условностью, не характерностью, а такой же подлинной жизнью, как и сарафанчик Лизки, доставшийся Наташе Акимовой от какой-то деревенской девочки-скотницы…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А потом родилась и двухчастная эпопея, и этот март, после которого десятилетиями мы говорили фразами из «Братьев и сестер», «цокали», как Сережа Бехтерев-Ганичев: «Товарисци», повторяли Лизкино: «Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести», и вопили — надо и не надо — «Я задумала молоццика любить! Раз-два, люблю тебя, люблю тебя!», «Когда кончится война, поедим досыта!». И так далее. Лично я не раз чувствовала себя в жизни «запоздалым пекашинским идиотом» Мишкой Пряслиным, мотающимся по деревне с письмом в защиту Лукашина — за никому не нужную правду…

Я не знаю другого спектакля, сделанного с таким трагическим знанием диалектики жизни и истории: страна смертельно виновата перед своим народом, а про народ в финале Мишка говорит свое сакраментальное…

Странно любить героев драматического спектакля, но мы реально и горячо любили весь колхоз «Новая жись», Мишку-Семака, Егоршу-Власова, Лизку-Акимову, Житова-Иванова, Юру-Скляра. И кошмарного Ганичева-Бехтерева, и Анфису-Шестакову, и Варвару-Фоменко. Они были нам братья и сестры. С ними мы проживали жизнь.

С. Власов (Егорша), П. Семак (Мишка).

Фото — архив театра.

А старухи! Дивные старухи той редакции…

У спектакля сложилась великая судьба. Как ни у какого другого. Лев Абрамович Додин писал: «„Братья и сестры“ объехали постепенно полмира от Америки до Японии. Нам часто говорят: ну что там — русская экзотика, кто на Западе что понимает?! Когда в Сан-Диего в Калифорнии, в городе богатых пенсионеров, зрители пришли на спектакль в вечерних платьях и смокингах, мы были испуганы жутко: сейчас вывалится на сцену наша нищенская орава, они встанут и уйдут. Но через десять минут весь зал уже плакал в меха, и быстро установилась атмосфера, как в нашем зрительном зале. Перед новым, 2000 годом мы играли во Франции. Это был уже восьмой приезд во Францию с „Братьями и сестрами“. В зале — огромное количество молодежи. Когда кончилась первая часть и главный герой пошел через зал, почти каждый, кто сидел у прохода, плача, утешал его, стараясь погладить, что-то лепеча».

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А еще он писал: «Проза Абрамова подводит итог советской истории, возможно, итог всей русской истории, обозначает пути формирования русского характера, его мощи и его несчастий. Потом в „Чистой книге“ Абрамов сформулировал это: сначала мы научились умирать, потом жить, поэтому никогда так жить и не научились и, может быть, никогда не научимся».

Хочется плакать. Не только потому, что прошли эти 40 лет, в которые мы не научились жить, а только умирать, — но и потому, что спектакль есть, вот он, идет (например, сегодня). И мне уже пора выходить из дому. И прорыдать, как 40 лет назад, весь конец первой части, когда возвращаются с войны все убитые, и Мишке Пряслину под «Прощание славянки» мерещится сбывшееся счастье с Варварой, а также обязательное счастье родной деревни и всей страны…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Холодный осенний дождь и ветер. Ноябрь 1986 года. Я иду, не разбирая дороги, после «Братьев и сестер». И рыдаю, остановиться не могу. И твержу про себя: «Правда сказана. Ее теперь никогда и никому не отменить!» У меня было чувство, что свершился какой-то Высший суд. Господи, какие мы были наивные …