Завершился Международный фестиваль современного танца DanceInversion, длившийся с сентября по начало ноября и отметивший двухмесячным марафоном свое 20-летие.

Завершился, как и положено по законам танцевального искусства, кодой. Показанные под занавес спектакли «Оскара» неизвестной в России компании «Кукай Танец» из Испании и «Автобиография» лондонской «Студии Уэйна МакГрегора» стали отличной финальной точкой разнообразной программы фестиваля.

Одного из самых знаменитых хореографов современности Уэйна МакГрегора в России знают хорошо. Его спектакли шли на сценах Большого («Chroma») и Мариинского («Инфра») театров, неоднократно приезжали в Россию. О том, что постановщик — художник-интеллектуал и новатор-изыскатель, было известно давно. Увлеченный исследованиями возможностей человеческого тела, он соединяет в своих работах музыку, танец, науку, кино, достижения визуального искусства и новейшие технологии. Год назад в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva его труппа представила фрагменты балета «FRA» — аббревиатура названия книги британского ученого Роя Портера «Flesh in the Age of Reason» («Плоть в эпоху разума»), — где сложность художественного языка вполне соответствовала характеру и содержанию произведения, вдохновившего на постановку МакГрегора. Тем не менее, обладая даже самой что ни на есть богатой фантазией, было сложно представить, что хореограф положит в основу спектакля собственный генетический код. И тем не менее, это произошло.

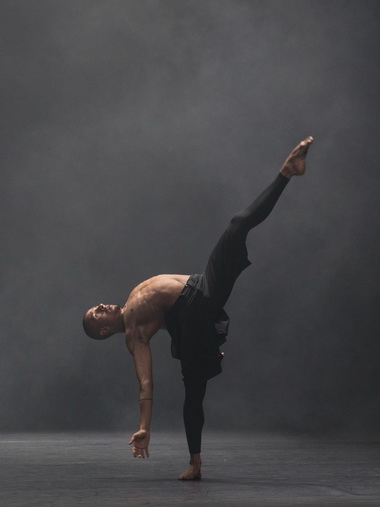

Если автобиография — это жизнеописание человека, сделанное им самим, то МакГрегор решил рассказать о себе с помощью анализа своих хромосом, вскрывая пласт за пластом информацию о генах своих предков. Во всяком случае, так выглядят его исследовательские намерения в глазах профана в вопросах генетики. Но даже не сверхобразованным зрителем считывается информация о количестве эпизодов спектакля, которых 23 — по количеству пар хромосом. Каждая пронумерованная сцена имеет название, воспринимающееся достаточно загадочно в контексте хореографического действа: например, «4 knowing» («4 знание»), «15 instinct» или «21 remember» («21 помнить, или иметь в виду»). Если в названии последнего эпизода можно усмотреть некое указание, что лишняя хромосома в 21-й паре отвечает за синдром Дауна, то понять, какое отношение все эти заголовки — «мир», «нет 1», «природа» — имеют к происходящему на сцене, достаточно сложно. Так что не стоит задаваться вопросами: почему в номере «4» артисты трепещут и бьются, как раненые птицы, выстреливают ногами, как из пращи? Или отчего 15-й эпизод густо насыщен прыжками, а в центре 17-й композиции «Traces» («Следы») — виртуозный дуэтный танец, исполняющийся под аккомпанемент барочной музыки Арканджело Корелли? Лучше просто взять и погрузиться в завораживающую зашкаливающими темпами атмосферу спектакля, дивясь фантастическому мастерству танцовщиков, нарушающих, кажется, все законы физиологии, выворачивающих под немыслимым углом конечности и прогибающих спину так, как если бы у них не было позвоночника.

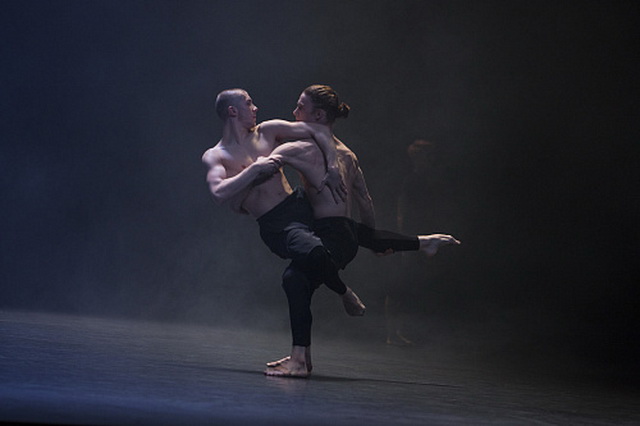

С «ломающей» тело хореографией артисты справляются без каких либо видимых затруднений, отдаваясь потоку непрерывного движения, то взрывающегося пульсациями сумасшедших скоростей, то замирающего в тишине пауз. Как и всегда у МакГрегора, здесь все построено на перепаде ритмов, балансе стаккато и легато, где каскад быстрых острых па преобразуется в мягкие и волнообразные движения. Композиционная изощренность и продуманность сочетаются тут с непредсказуемостью и спонтанностью, создавая иллюзию импровизационной легкости. Артисты то погружаются в танец, как в глубокие воды, отчего их пластика обретает текучую плавность, то выстреливают движения на манер автоматной очереди. При адской трудности хореографического текста, заставляющего их тела завязываться узлом, сплетаться в клубки, растягиваться в пространстве, координировать «мягкость рук» с колющими движениями ног, артисты словно «скользят» от сцены к сцене. И это при том, что партитура спектакля вспыхивает вкраплениями акробатики, замысловатыми прыжками и высоченными поддержками, кои с равным успехом выполняют танцовщики обоих полов.

Соло (иногда буквально наступающие одно на другое), дуэты, трио претворяются в многофигурные композиции. Танцовщики сплетаются в единое целое, а потом рассыпаются в разные стороны, создавая впечатление беспорядочного хаоса. Но это броуновское движение — графически лаконично и геометрически точно. Недаром для одной из своих постановок МакГрегор позаимствовал название из математики — «Тетраксис». Потрясающий по своей выразительности свет преобразует фигуры исполнителей, делая их то почти бесплотными, растворяющимися в пространстве, то скульптурно-монументальными. Переменчивость, очевидно, соответствующая характеру поведения хромосом и делению клеток, — концептуальная основа спектакля. Это относится и к саундтреку, созданному композитором-электронщиком Джейлин, бывшей работницей металлургического комбината. В звуковом ряду, помимо самых разных музыкальных тем, прослушиваются скрежет железа, шум дождя, шелест ветвей и какие-то взвизгивания.

Если встреча с британской «Студией Уэйна МакГрегора» была достаточно предсказуемой, то знакомство с компанией «Кукай» таила много неожиданностей. Представление о народной культуре Испании в России преимущественно ограничивается фламенко. И вот теперь открылcя ее совершенно неизвестный пласт — традиционное искусство басков.

Компания «Кукай Танец», родившаяся в 2001 году, обитает в провинции Гипускоа (на территории Страны Басков). Инициатор ее основания — танцовщик и хореограф Джон Майя Сейн — задумал создавать хореографию на основе традиционной баскской культуры и танцев, сопрягая их с другими стилями и художественными направлениями. С 2008 года компания начала приглашать постановщиков из других стран, осваивая новые языки и пространства, начав выступать на стадионах, городских площадях и в музеях…

Московский дебют труппы состоялся на сцене Музтеатра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. «Оскара» — спектакль известного хореографа (родом из Валенсии), лауреата Национальной танцевальной премии Испании, создателя собственной компании «Ла Верональ» Маркоса Морау. Его постановка — красивое и печальное зрелище, берущее начало в культуре басков с ее традиционными мифами, музыкой и песнями.

Начинается все со сцены в прозекторской. На площадке, обрамленной белыми прозрачными полотнищами занавеса, — врач, склонившийся над медицинской каталкой, где лежит обнаженный труп только что скончавшегося человека. Поодаль — немолодой мужчина в странной позе, на четвереньках. Из этой мрачной картины и вырастает дальнейший, не линейный, сюжет, составленный из монтажа бессвязных эпизодов, в ходе коих поднявшийся со смертного одра усопший облачается в модного покроя костюм и совершает обратное путешествие в жизнь или, напротив, проходит испытания, уготованные Чистилищем. Впрочем, в некоторых сценах сам протагонист отсутствует, а действуют в них фантастические существа — необъятные толстяки-пузыри с посохами в руках, не имеющие лиц призраки, лошадки, туловища которых — обшитые тканью ящики-гробики. В спектакле заняты пять танцовщиков (исполняющие «роли» всех этих невообразимых тварей) и один вокалист. Язык танца здесь абсолютно своеобразен и самодостаточен. Ни прибавить, ни убавить. Это — какой-то невероятный микс традиционного танца басков, элементов классического экзерсиса, движений из арсенала contemporary dance, «следов» брейка и еще бог знает чего, преломленного фантазией хореографа и исполнителей. Здесь много высоких прыжков (как-то по-особому воздушных) и совершенно неожиданных движений, таких как забрасывание ног на плечи партнеров. И все это — с невероятной легкостью, ощущение коей усиливают колебания прозрачного занавеса, иногда взмывающего за спинами артистов, как крылья. А хороводные кружения с запрокинутыми назад головами и воздетыми вверх руками создают впечатление «вертикального» общения героев с некими высшими силами.

Завершается спектакль разоблачением персонажа, одетого в многослойно-живописный, возможно, древнеэтнический костюм, под ритуальный вокал (за него отвечает стоявший в начале на четвереньках мужчина). И… умерший возвращается к месту своего упокоения. Как ни странно, спектакль не оставляет тягостного послевкусия. Восхищение танцем заслоняет все прочие эмоции.

Комментарии (0)