«Идиот». Ф. Достоевский.

Пермский академический Театр-Театр.

Режиссер Марк Букин, сценограф Евгений Терехов.

Один и тот же вопрос возникает у меня к режиссерам, которые решаются сейчас на постановку романа Достоевского «Идиот». Живет ли среди нас хоть один Лев Николаевич Мышкин? И если живет, то каков он? Ведь без ответа на этот вопрос невозможно браться за текст романа. Про всех остальных — понятно. Все остальные персонажи были, есть и будут. Ведь жизнь в России мало изменилась с позапрошлого века.

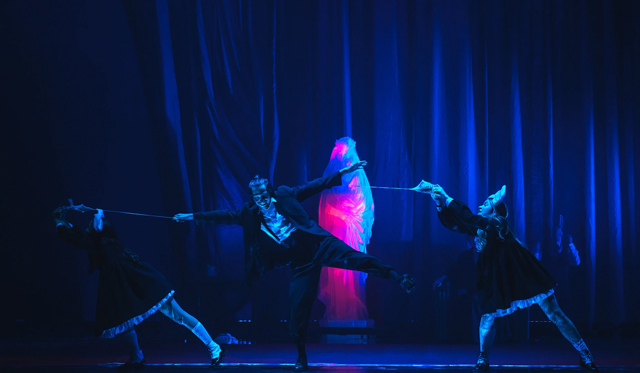

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

И вот спектакль «Идиот» по мотивам романа в Пермском Театре-Театре. Режиссер — Марк Букин. Жанр обозначен как «трагедия социального распада». А еще в подзаголовке написано: «Настасья Филипповна». Пьесу по роману написал сам режиссер. С одной стороны, это и правильно. Это авторский взгляд режиссера. Имеет право. А с другой — бывает так, что режиссеру, который абсолютно погружен в материал, все кажется понятным в своем тексте. А со стороны видно, что какие-то важные вещи зритель сможет понять, только если прочитал роман. А я сильно сомневаюсь, что основная зрительская масса, которая и «Преступление и наказание» читала в пересказе, знает роман «Идиот». Поэтому несколько сюжетных ходов в спектакле непонятны. Но об этом сейчас не буду. Может быть, режиссеру это и не важно. Ведь не в сюжете же дело. Еще Бахтин в «Эстетике словесного творчества» замечал, что «сюжет у Достоевского совершенно лишен каких бы то ни было завершающих функций. Его цель — ставить человека в различные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводить и сталкивать людей между собою, но так, что в рамках этого сюжетного соприкосновения они не остаются и выходят за их пределы». Прошу прощения за длинную цитату, но она могла бы быть еще длиннее. Потому что все это важно, а лучше Бахтина не скажешь.

В тексте пьесы многое оставлено из диалогов романа. Но многое и переписано, переведено на современный язык, скажем так, на язык сегодняшней улицы, простой, без изысков, которые погружают героев Достоевского в психологические глубины, из которых выкарабкаться удается не всегда и не всем. Достоевский в одной из своих записных книжек сам пытался определить особенности своего метода: «При полном реализме найти человека в человеке… Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».

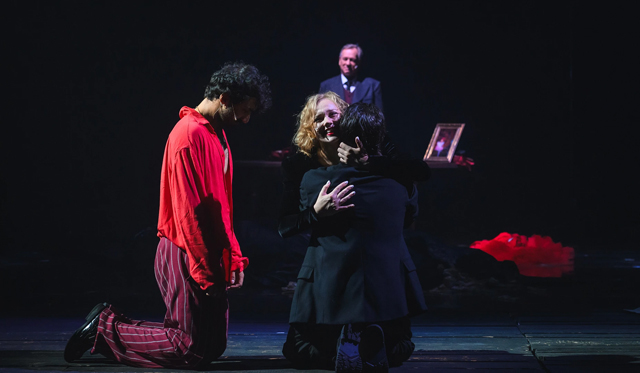

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В спектакле этих глубин нет, и искать их там не стоит. Причем, как мне кажется, это принципиальная позиция режиссера. Можно сколько угодно спорить с ним (и это хорошо), не соглашаться с прочтением, но это его концептуальное высказывание, и он в нем последователен и тверд. Не могу не подпустить немного эйджизма: это высказывание молодого человека. Его взгляд на героев горяч, субъективен и иногда (на мой олдскульный взгляд) несправедлив. Но — тем и интересен. Тем более, что это роман о молодых людях. А старики тут в основном мерзкие и похотливые. И этот спектакль — не исследование, это безжалостный приговор обществу. Да и что уж тут исследовать? Доигрались, доисследовались, дозадавали всем проклятые русские вопросы. Кажется, этот наш русский мир помер, или если хотите попышнее — почил в бозе, от него слегка пованивает, поэтому в одном из финалов Парфену Рогожину и Мышкину то ли мерещится, то ли в самом деле является муха, которую они в две руки и прихлопывают. Но чтобы мы о ней не забыли, ее образ явлен и на трех страницах программки. То есть муха здесь некая метафора. Ну а чего? Гниения, скорее всего.

Спектакль начинается перед классическим красным занавесом. Сначала звучит немецкий текст, который в титрах идет по-русски. Тебя как будто готовят к психотерапевтическому сеансу. Правда, терапия окажется шоковой, мы ведь помним это словосочетание. Правда? Но пока ничто не предвещает. На стуле сидит прелестная белокурая девушка. Ее зовут Настя. Она говорит о себе, о том, как ей хреново, какая пустота, потеряла надежду, в общем, обычная современная девушка, вся в травмах, наверняка общается с психологом, без этого никак в себе не разобраться. Говорит простыми словами, обращаясь прямо к залу, и ей сразу доверяешь. Слава богу, «роковуху», этот любимый женский типаж Достоевского, Анастасия Демьянец не играет. Ее Настасья Филипповна — это просто несчастная молодая женщина, очень сдержанная, знающая себе цену и в прямом, и в переносном смысле. А еще насмешливая и недобрая.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А потом все начинается. Некоторые сцены так и будут происходить на фоне этого занавеса, или он будет подниматься и впускать нас в жутковатое темное пространство внутри (сценограф Евгений Терехов). Там смутно угадываемые колонны по бокам сцены. Там огромный потолок все время то нависает над всеми, то отходит вверх, давая вздохнуть. Иногда там белые стены, где осталось детство. Сначала оно напоминает о себе песенками из мультиков. То взрослая девушка и маленькая девочка Настя (Алена Главатских) поют про бедных овечек. То взрослая Настя прямо манифестирует: «Не должны умирать красивые». И как намек, как воспоминание идет в темно-сером мрачном свете сцена из ее детства. Появляется Тоцкий (Олег Выходов), старый, немощный; маленькая девочка беспрерывно заливисто смеется. До смешного боящийся взрослой Настасьи Филипповны, Тоцкий все же в танце хватает Настю за попу. И признается в своей похоти, кается: «Ну, я сластолюбец…» — и продолжает. Он отвратительно мерзок. Выходов играет так, что глаз не оторвешь, с неожиданными, странными, почти комическими интонациями. Начало истории заявлено.

Встреча Рогожина и Мышкина происходит почти в темноте, и это никакой не поезд. Скорее кладбище: мешки с чем-то тяжелым, куча песка… Вытаскивая из песка подвенечное платье, Мышкин говорит: «Удивительное лицо, только вот добра ли она…» «Убью!» — кричит Рогожин. В финале эта сцена повторится.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Мышкин в исполнении Степана Сопко никакой не идеальный человек. И никаких ассоциаций с Иисусом Христом не вызывает. Не берет на себя тяжесть всех чужих грехов и несчастий. Это, прежде всего, очень естественный человек. Настолько естественный и честный, что вызывает у всех оторопь. Конечно, это человек абсолютно свободный. Это, пожалуй, главное его качество. Он легко и просто говорит о себе, потому что правду говорить легко и приятно. Этот молодой европеец хрупкой душевной организации оказался в тяжелом, засасывающем болоте русской жизни. Что называется, сдуру приехал. А тут зябко. Сопко играет подробно, не пропуская почти ничего, реагируя на все и на всех. А это здесь очень важно. Мышкин, как катализатор, проявляет проблемы всех, с кем встречается. И проявляется сам, иногда почти как психотерапевт. Но очень неопытный. Он жадно вбирает в себя этот непонятный ему «русский мир», и из ясного, буквально светящегося любовью к людям юноши, до того деликатного, что даже свои шутки, боясь, что их не поймут, он комментирует коротким «хи-хи», Мышкин постепенно превращается в такого же больного, раздавленного человека.

А больны здесь все. Причем больны, что называется, на всю голову. Болен Парфен Рогожин, первый, встреченный Мышкиным на пути в Россию. Марат Мударисов играет почти маньяка, одержимого единственной мыслью: убить Настасью Филипповну. Режиссер приговорил его сразу. Но одной этой краски мало для образа Рогожина. И только в финале Мударисов получает тихие умные сцены в диалоге с Мышкиным. Семейство Епанчиных режиссер, в отличие от Мышкина, не полюбил. (Признаться, и Мышкину не очень веришь, когда видишь этих полусумасшедших.) Три дебильных девицы, две из которых таращатся, шипят по-кошачьи и молчат (Софья Сергеева и Эмилия Веприкова), а одна беспрерывно орет (это Аглая, ее играет Анна Огорельцева), и генеральша (Анна Сырчикова) производят все вместе впечатление просто ошеломляющее. Тут режиссер дал такую злую карикатуру, что обнаружить что-то человеческое можно только у генеральши. Монолог Епанчиной исполнен Сырчиковой блестяще — вопль простой человеческой души, растерянной от собственной эксцентричности, измученной непомерной гордыней и собственной глупостью. Очень смешон здесь генерал Епанчин, который просто панически опасается своего семейства. Он входит в гостиную генеральши, как в клетку с хищниками, вздрагивает от каждого опасного движения и только один раз дает себе волю. Во втором акте отчаянно закричит: «Девочки. Замолчите. Я все же ваш отец!» Его отлично играет Анатолий Смоляков, артист, умеющий прекрасно передать театральную иронию.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Аглая же, на мой взгляд, самая спорная фигура в спектакле. Эту героиню режиссер Марк Букин ненавидит какой-то прямо классовой ненавистью. Он не щадит ее нигде и ни в чем. И костюмы на ней дикие — то платье в стразах, едва прикрывающее попу, то что-то вроде кочанного салата с нелепой конструкцией на голове (художник по костюмам Ирэна Белоусова). И играет актриса абсолютно взбалмошную генеральскую дочку, которая то хочет увидеть Эйфелеву башню, то кричит про запрещенные книги. Но ей не веришь. Такая уже давно отца бы выдоила на Париж. А ведь в какой-то момент поверить ей надо. Иначе совершенно все непонятно с Мышкиным и его сложным чувством к Аглае. А здесь ничего сложного и драматического. Она просто схватила его за шиворот и приволокла к себе. Или на себе. Тут, думаю, дело не только в режиссерском жестком рисунке. Но и в том, что актриса играет только первый план, только слова. А этого мало. Все-таки интересно найти «человека в человеке». Думаю, это произойдет, потому что Букин из тех, кто работает над своими спектаклями. Надеюсь, и молодые артисты тоже.

Важнее всего в спектакле то, что происходит с Настасьей Филипповной. Ее роль построена сложно. Эта первоначальная маска современной девицы, сидящей на антидепрессантах на краю обрыва, обманчива. В ее историю вникаешь постепенно. Когда она уже в образе взрослой Настасьи Филипповны, шагнув в пространство сцены как в прошлое, рассказывает о детстве, о Тоцком, она внешне как будто совершенно спокойна. Но Тоцкий боится ее мучительно, как-то по-стариковски беспомощно, как будто она может ударить его; да она и ударяет его по щеке, и кажется, что у него выпадет вставная челюсть. Прекрасно придумана сцена из детства Настасьи Филипповны. Тоцкий играет с девочкой в мяч. Он ласков, осторожен. А потом игра меняется. «Раз, два, три. Морская фигура, замри!» Появляются еще два человека в масках. Под масками генерал Епанчин и Ганя Иволгин. Они все играют с девочкой, и она радостно хохочет, чувствуя свою власть над взрослыми: «Морская фигура, замри!» И вот когда роли меняются и замирает уже девочка, Тоцкий медленно начинает раздевать ее. Он снимает с нее платьице, трусики, она остается в одной короткой рубашонке, и ее кладут на стол. Она съеживается. Поджимает ножки. Все происходит как во сне, замедленно, похотливо и страшно. Как в том сне, который приснился Настасье Филипповне, о том, что ее съели. А ее ведь и съели. Осталась одна красивая оболочка.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Приход Настасьи Филипповны к Иволгиным — это как раз встреча Гани и князя с пустой красивой оболочкой. Ганя находится в совершенно истерическом состоянии. Исполняющий Иволгина Александр Харченко эту сцену, по сути, единственную, которая ему оставлена, хорошо играет пластически. Здесь Настасья Филипповна холодна и беспощадна, и Ганя — в отличном нервном диалоге с ней. А когда приходит Мышкин и, чувствуя обморочное состояние Иволгина, предлагает: «Выпейте воды», — протягивая ему трехлитровую пластмассовую бутыль, и совершенно просто спрашивает ее: «Разве вы такая?», — то все в ней как будто меняется.

Все сцены с Мышкиным болезненны для Настасьи Филипповны. С ним она как будто оживает, но это больно, это ранит. В сцене дня рождения он идет к ней, абсолютно беззащитный, протягивая ей и свою любовь, и свой узелок с бельем, и письмо о наследстве. Кажется, это больше она защищает князя, обнимая его всего, притягивая к себе, пытаясь оберечь. (Кстати, в этой сцене Мышкин сам приносит себе стул, и я подумала, какая неожиданная цитата из товстоноговского спектакля. Но нет. Это оказалось случайностью. А когда узнали — закрепили.)

Второе действие напоминает апокалипсис в детской. Все окончательно сошли с ума. И — не без влияния Мышкина, такого деликатного и эмпатичного. Может быть, все дело в том, что когда в сумасшедшем доме появляется здоровый человек, все хотят быть рядом с ним. (Предположение, ни на чем не основанное.) Мышкин спровоцировал такие исповеди и такую искренность, что все сошли с ума от себя самих. В огромной детской появляются страшные игрушки. И такие же страшные старые дети. Это морок и кошмар. Генерал Иволгин и Тоцкий в коротких штанишках и чулках на резинках; молящая князя о чем-то генеральша в кукольном костюмчике; подпрыгивающий Ганя; сестры-двойняшки Иволгины. У всех какие-то свои траектории, свое безумие, свои вопли, и сразу становится понятно — все травмы оттуда. Из детства. Ну, мысль, скажем так, не новая, но пластически сцена решена очень красиво (ассистент режиссера и хореограф Алексей Каракулов). Но в общем крике пропадают важные сцены и смыслы. И даже при втором просмотре я не смогла до них добраться. Все слышно — и все бессмысленно. В этой картине общего безумия нельзя не вспомнить еще об одном герое — Лебедеве. Мелкий бес Лебедев (Максим Гореславец) превратился здесь в лжепророка и городского сумасшедшего. Он появляется в самые неожиданные моменты и взахлеб возвещает всем гибель и уничтожение. Почти как психопат Дугин. Но, правда, рангом пониже и алкоголик, разумеется. Как без алкоголя проповедовать в русском мире?

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Все, что происходит дальше, напоминает уже торопливый пересказ. Не очень понятно, как и почему расстаются Мышкин и Настасья Филипповна. Не очень ясно, как происходит его сближение с Аглаей. Но это, увы, не важно для режиссера. Зато важное место занимает сцена между Аглаей и Настасьей Филипповной, когда они по-бабьи, вульгарно, как в каком-нибудь ток-шоу, делят Мышкина. И ужасно то, что обвинительная речь Аглаи, откровенно обличающей страдания Настасьи Филипповны, вызывает аплодисменты в зале. Это повторилось и на втором спектакле. Ну, что же. Значит, это провоцирует зрителей именно на такую реакцию. Режиссер расправляется с Аглаей с помощью Настасьи Филипповны. Она сдирает с несчастной генеральской дочки одежду и порет ее ремнем. И тут Аглаю становится жаль.

Вообще из апокалипсиса в детской живым не уходит никто. Прекрасно сыграна исповедь Тоцкого. Олег Выходов сидит молча. Идет только его голос. И понимаешь, что это голос уже умершего человека. Мышкин окончательно теряет свой свет и погружается в русский морок. И его сцены с Парфеном, который как будто успокоился, затих, убив Настасью Филипповну, пожалуй, самые тихие и нежные. Здесь два человека, которые абсолютно понимают друг друга. Обоим — не жить без Настасьи Филипповны, но и с ней — не жить. «А ты подойди поближе», — говорит Парфен, и Мышкин уходит, чтобы увидеть ее мертвую. И возвращается, уже готовый умереть — в белом исподнем. Как будто бы Парфен избавил всех троих от невыносимых мучений. Тихий рассказ Рогожина о картине Гольбейна, который тут вроде бы ни к чему, это его личный катарсис. Его освобождение. Ну и артиста Мударисова тоже. Как и рассказ Мышкина об украденных часах и о крестике. Повторяется сцена их встречи. Они лежат на земле, а за занавесом слышен глухой стук мяча. Маленькая Настя уводит туда Парфена. А Мышкину, который уже по колено в земле, дарит юлу. Ее звук был бы хорошим финалом. Но нет. Он переходит в музыку, занавес поднимается, и за ним Настасья Филипповна в подвенечном платье ждет Мышкина. Или Рогожина?

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

И все играют в мяч. Значит, все прощены — и Тоцкий, и Иволгины, и все семейство Епанчиных? Ну, нет. С этим я решительно не согласна.

Очень интересно. Спасибо большое!