«Альфа Центавра».

Независимый проект Александра Плотникова.

Автор, режиссер и создатель спектакля Александр Плотников.

Для спектакля Александра Плотникова нужно помещение, один стул и два или даже один софит. Хотя изначально план был другим: на большой сцене большого московского театра, высотой в 10 метров и шириной в 15, со зрительным залом в тысячу мест планировалось задействовать многоуровневую штанкетную систему, подъемные механизмы, лебедки. И еще бюджет должен был быть — 800 миллионов. И команда — большая, с кучей профессионалов своего дела от хористов до астрономов. Спектакль вышел и состоялся, но совсем в других обстоятельствах. Александр Плотников сыграл свой недавно написанный текст на крошечной сцене ереванского Дома Актера в рамках фестиваля моноспектаклей для полутора десятка зрителей. И даже у этого показа судьба была непростой.

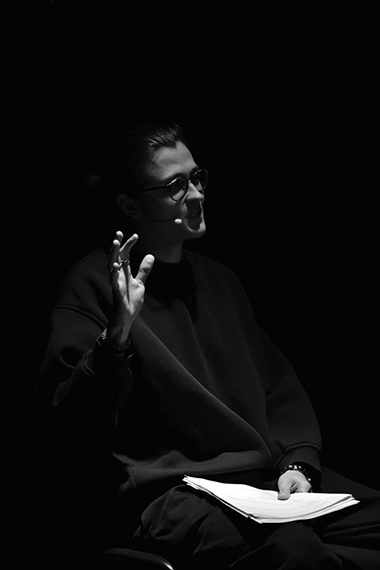

Сцена из спектакля.

Фото — архив проекта.

Ереванский фестиваль «Арммоно» проходит дважды в год уже больше двадцати лет — весной собирает большую интернациональную программу, в конце года предлагает афишу попроще и покороче в рамках «Арммоно Plus». В ноябрьско-декабрьской программе за пять фестивальных дней было сыграно тринадцать спектаклей из Армении и России. Спектакль Плотникова встал в афишу в последний момент, но даже это обстоятельство — часть проявленной вселенской судьбы. Спектакль «Альфа Центавра» — о космонавтах, которые не полетели в космос. Это спектакль о спектакле, которого не будет. Это спектакль о художнике с его глубокой трагической рефлексией на разрушительные события скатившегося под откос мироздания и ощущением схлопнувшегося будущего.

Плотников сам написал, сам срежиссировал и сам сыграл — текст, который написан отчасти поверх того текста, что должен был играться на сцене большого московского театра. Текст, в котором переплелись судьбы страны, забытых героев и обескровленного художника. Текст, в котором нет надежды, а есть неизбывное отчаяние от того, как поворачивается раз за разом колесо истории, жернова которого перемалывают жизнь.

Тема полетов в космос — титульная для советских времен и не только. В Советском Союзе не тонули корабли, не сходили с рельсов поезда, не бастовали заводы, а в космосе были сплошные рекорды — первый спутник, первый космонавт, первый выход в открытый космос. На Луну не успели раньше американцев, но тут же отправили на орбиту женщину-космонавта. О том, что не все благополучно, стало понятно быстро — в 1967 году погиб при посадке космонавт Владимир Комаров. Через четыре года снова при посадке, но уже по другой причине погибли космонавты Волков, Добровольский и Пацаев. Известен и рассказ Леонова о проблемах с раздувшимся скафандром.

Плотников обращается не к этим довольно широко известным историям. Его герои — участники отряда космонавтов, навсегда оставшиеся на Земле. Мечтавшие о космосе летчики, погибшие во время тренировок или отсеянные в последний момент. Люди богатырского здоровья, предоставившие свое тело для изнурительных экспериментов и превратившиеся в инвалидов. Его спектакль — и запоздавшая панихида, и мемориальный акт. Это спектакль о растворении памяти о людях, отдавших свои жизни стране, о спектакле, которому не суждено сбыться, о человеке Александре Плотникове…

Сцена из спектакля.

Фото — архив проекта.

У Александра Плотникова мягкий спокойный голос, вдумчивый, четкий слог. Почти весь спектакль он просто сидит на стуле и скуп в движениях — то взглянет туда, где должны были быть штанкеты, то проводит взглядом несуществующий бархатный занавес. Его интонации — не рассказа, а констатации: свершившегося неизменяемого, того, что нужно просто принять. Вместо включающейся негромкой музыки есть только рассказ о ней, вместо мелодичных песен — только сухое чтение куплетов, вместо появления персонажей спектакля — сообщения в духе драматургической ремарки. Спектакль тих и вкрадчив, и, тем не менее, он звучит и движется в зрительском воображении, создавая пространства и звучание того, чего нет и не будет. «Работа внимания и воображения, возникшая на месте искусства», «акт направленного милосердия» — как говорит сам Плотников в спектакле. Но строительство спектакля движется дальше, и ближе к финалу Плотников просит выключить весь свет. В кромешной темноте остается только голос, который продолжает создавать то, чего нет, вытаскивать в чувственный слой то, что важно проговорить и наполнить энергией, ведь «добро нуждается в воображении».

Плотников поднимает исторический материал, в основе которого — развенчание мифа о триумфах и подвигах. Вникать в него страшно — заведомо ясно, что под глянцевой обложкой покорения космоса затерты трещины размеров Марианской впадины и множество вопросов, оставленных без ответа. Плотников тоже задает вопросы — их множество, и сегодня на них тоже нет ответа. «Что остается на том месте, где должен был быть спектакль?.. Что остается, когда у тебя забирают мечту, или твой дом, или твой язык?.. И что еще мы можем сделать?»

История покорения космоса двигает нарратив этого спектакля. На поверхности — трагедии Комарова и Волкова, но не они, ставшие героями, прославленные и награжденные, волнуют автора спектакля. Вот совсем никому не известен Сергей Карташов, который должен был стать космонавтом № 1. Сын расстрелянного отца, он доказывал свою «лучшесть», по собственной воле пошел на эксперимент с рекордными перегрузками. Организм не выдержал, и космонавт сам перечеркнул свое героическое будущее — ушел из отряда. Вот Виталий Бондаренко, обгоревший по нелепой случайности из-за аварии в барокамере и, уже едва живой, заклинавший никого не винить. Неизвестен Сергей Нефедов, который сутки простоял в полном гипсе для слепка скафандра Гагарина, а потом, брошенный и ненужный, воровал магнитолы из Звездного городка от безденежья. Неизвестен и Дмитрий Нелюбов, ставший жертвой ложного доноса о пьянстве в отряде космонавтов и покончивший жизнь самоубийством. В тексте Плотникова — множество мелких деталей, из которых сложена трагедия: из двенадцати космонавтов нулевого отряда восемь не полетели в космос, большинство не дожили и до 35 лет, на строительстве Байконура погибло 17 тысяч заключенных… И история о Лайке, Лисичке и Чайке и многих других собачках, ставших инструментами системы. И много маленьких подробностей о том, как страна обошлась с теми, кому не довелось стать героями.

В неслучившемся спектакле продумано все, вплоть до мизансцен и костюмов. Он витает над маленькой сценой Дома Актера, словно космический корабль: в этом «работа репарации, внимания и воображения», как говорит сам режиссер. В этом и далеко идущая идея Плотникова — мысль о том, что у каждого не побывавшего в космосе космонавта должна быть планета его имени. Планета, которая будет вращаться в звездной пыли вечно, как символ восстановленной человечности, как островок памяти человеку, отдавшемуся программному насилию и тоталитарной идее.

В интонациях Плотникова — ощущение безнадежности актуального момента, чувство тотальной потери, неприятие статуса подопытного в ежовых рукавицах настоящего. Но, как любой спектакль о времени, он и о будущем времени. В нем останется спектакль о спектакле, которого не было, останутся имена не полетевших в космос летчиков. И останется сам Плотников, который смог в этом настоящем поставить спектакль ради будущего.

Разве бывают бюджеты спектаклей в 800 млн? Кажется, что это выдумка из рода мокьюментори-сториз, не верится… А автор поверил, что спектакль с таким бюджетом действительно планировался?