«Завтра была война». Б. Васильев.

Театр имени Пушкина (Москва).

Режиссер Владимир Киммельман, художник-постановщик София Егорова, композитор и концертмейстер Родион Аверьянов.

Шестнадцатилетние персонажи повести Бориса Васильева, столетие которого отмечается в этом году, одногодки автора. Он знал хорошо, слишком хорошо, о чем писал. Но сочинялось это все уже в ином времени, в 1976 году, вслед за повестями «А зори здесь тихие», «В списках не значился».

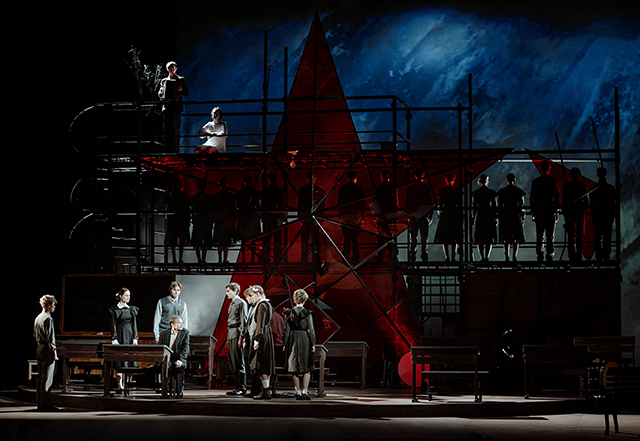

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

То был значимый пласт литературы — ее еще называли «лейтенантская проза», хотя там были и солдаты, сержанты (Астафьев, Богомолов, Бондарев…), наряду с прозой «деревенщиков» (Абрамов, Распутин…). Театр тогда ухватился за то и другое. Хороший пример: таганковские, любимовские «А зори здесь тихие» и «Деревянные кони». Да, сцена ухватилась за драматическое сопряжение времен, именно здесь было новое открытие, казалось, уже отработанной «военной темы». В театре, пожалуй, оно удавалось в большей степени, чем в кино.

И вот наша теперешняя, очередная особая минута. Очевидная вещь: репертуар советской поры если не стал брендом, то вошел в фавор. Он так часто (называя вещи своими именами) насилуется на современной сцене. Трансформируется в ретро-шлягер и/или заурядную лав-стори. Впрочем, в короткой рецензии не место для рассуждений о причине упрощенного и грубого, буквально через колено, сценического препарирования этих вещей. Исключения, впрочем, были и есть.

Чем заинтересовал московский спектакль по Борису Васильеву? Тем, что сценический сюжет про 9-й «Б» предвоенного года удерживает драматическое качество материала.

«Колор локаль» — с жутью ночных арестов, с идейным фанатизмом, упертым в пустоту, с Есениным из-под полы — не замкнут в себе, не самодостаточен, программно разомкнут в историческую перспективу. Действие строится монтажно, прослаивается музыкальными эпизодами — у школьников спевки, в ходу песни Гражданской войны. Страшно сказать, но спектакль становится тем историчнее по существу, чем свободнее выстраиваются связи эпох, той и этой. Здесь не будет «глубокого погружения» в 1940 год, в школьную атмосферу. Будут почти кинематографичные, часто контрастные, переключения планов действия, фактически это высверкивают осколки давнего времени. С исключительной яркостью, просто-таки с визионерской страстной отчетливостью сыграны персонажи старшего поколения.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Это именно вспышки исторической памяти. У Евгении Дмитриевой несгибаемая «комиссар Полякова» — фантастически выразительный образ: идейная убежденность на грани трагического отчаяния. Анастасия Лебедева: ее Валендра — опять-таки, фантастическое существо с умопомрачительной, выморочной повадкой, не мыслящее жизни без школы и вытравляющее в ней все живое. До конца не вытравить, однако. Новый директор школы, его играет Владимир Майзингер, олицетворяет именно человеческую норму, сознательно пытается быть услышанным — и он услышан, оставляет едва ли не катартический след в поколении, вступающем в жизнь. Стараниями Валендры он будет уволен. Но могучее обаяние нормы берет свое — нота человечности подхвачена взрослеющими детьми 9-го «Б».

Школьников тут играют студийцы, ученики Евгения Писарева, возглавляющего Театр имени Пушкина. Им нужно отдать должное — спектакль устроен непросто. Сцены, в которых события вызывают вихрь отчетливых, запоминающихся индивидуальных реакций, столкновений, взаимодействий, перемежаются абстрагированным «хоровым» участием-присутствием, где спектакль особенно наглядно работает с исторической дистанцией. Актерская молодежь театра демонстрирует отличную артистическую дисциплину, с максимальной гибкостью переходя от одного способа сценического существования к другому. Тут также ощутима двойная оптика действия, именно артистическая мобильность дает ее почувствовать.

Огромная красная звезда — основной декор сцены — оказывается мобилем, в какой-то момент обнажающим каркас разноуровневых площадок действия. Цветные стеклянные фрагменты становятся алыми парусами на парте, за которой раньше сидела Вика Люберецкая, погибшая, чтобы не состоялось собрание с осуждением ее арестованного отца. Спасшая одноклассников от позора. Гриновские паруса — это красиво. Может быть, избыточно. Это уже сказка. Пусть. Чудесный отец Вики (его играет Андрей Кузичев) возвращается через год после ареста (зная то время — возвращается ненадолго). Он сокрушен, но тут уже видно, как сами дети отзываются на горе, сознательно и нетрусливо выступая на стороне человеческой нормы. Хотя — не все…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Так написано Борисом Васильевым, и так есть в спектакле: дети задумываются. Становятся взрослыми. Искра Полякова не будет копией своей матери. Максималистские декларации повисают в безвоздушном — удушающем — пространстве.

Судьба всего класса предрешена в прологе: война перемелет судьбы в своих жерновах. Мальчишки не вернутся.

В финале девятиклассники 1940 года, актерская молодежь гастрольного спектакля, с сумрачной энергией поет итоговую песню на слова Лебедева-Кумача: «Живем мы весело сегодня. А завтра будет веселей!» И это реквием.

Комментарии (0)